腊月二十六,我们开车回娘家,经过郭仓镇时,正逢集市。看着105国道两边拥挤的人群,我家贺老师幽幽地说了一句:“这就是传说中的花花集。”

结婚后没少和贺老师忆苦思甜,郭仓集的变化也是说了无数遍的。我家在徐堂,离郭仓只有四五里,但在小的时候,只有到了过年,大人才会带上我们去赶集,美其名曰赶“花花集”。每逢农历的一和六,就是郭仓集,一年中集市不少,只有过了腊月二十,腊月二十一和二十六这两天的集市,才称得上“花花集”,因为只有这两天离春节近,集市上才有卖花炮、年画和花之类的。

进入腊月,喝过了腊八粥,我们最盼望的就是赶快到花花集了。小学放假要到腊月二十二,腊月二十一的集市赶不上了,所以我们小孩子只能赶一次二十六的花花集。这天,大人孩子早早吃过早饭,然后呼朋唤友、成群结队开始出发了。大人会发给我们一人几毛钱,让自由花费,这是小时候唯一能自由支配钱财的机会。我家姊妹多,所以每个小孩子不偏不向,每人两毛钱。每次我都小心翼翼接过两毛钱,紧紧攥在手心里,口袋里那是不保险的,万一坏了个小窟窿把钱掉了怎么办?

一路上的人络绎不绝,三个一群五个一伙,到了集市,大人去买过年的必需品,交代我们自己随便买,买完可以自己回家。于是小伙伴们就如得到特赦令一般,开始了集市的自由之旅。首先是自豪的交流,你大人给你多少钱,我有多少钱,那显摆的语气就好像自己就是百万富翁一般。是啊,平时拿过最大的钱,就是打个酱油的五分,手中忽然有了一毛两毛,不是大款是什么?然后开启逛街模式。

集市上有什么,我已经记不太清楚了,反正是从东头逛到西头,再从西头逛到东头,摊子上那些琳琅满目的东西,都是可望而不可及的,也勾不起我们的兴趣。说书的、唱戏的也无法吸引我们,咿咿呀呀的腔调也听不懂;戏法表演倒是挺有趣,一个人拿着两个碗和三个小球,一个小棍,三个小球在碗底下忽左忽右,变幻不定,在大家都猜一个小球在左碗下面的时候,小球却都在摊位旁边一个小孩的嘴里变出来了。到现在我也想不明白,为什么明明在碗里扣着的小球,会跑到那个小孩子的嘴里?

最吸引我们女孩子的,是那一毛钱两把的提溜金儿,一毛钱一朵的花,两毛钱就这样平均分配了。男孩子用一毛钱来买提溜金儿,一毛钱买汽花,钱多的,还可以买一盒摔炮。提溜金儿是那种用长长的捻子,卷了一些火药做成的,花钱不多,到了晚上提在手里点着,噼噼啪啪闪着光要放好长一会儿。花是塑料的,绿的叶红的花,细铁丝做成的茎插在用稻草扎成的一个棍子上,煞是好看,相中哪朵,自己从上面摘下来。运气好的,卖花的人卖到最后,可能会一毛钱卖给你两朵。

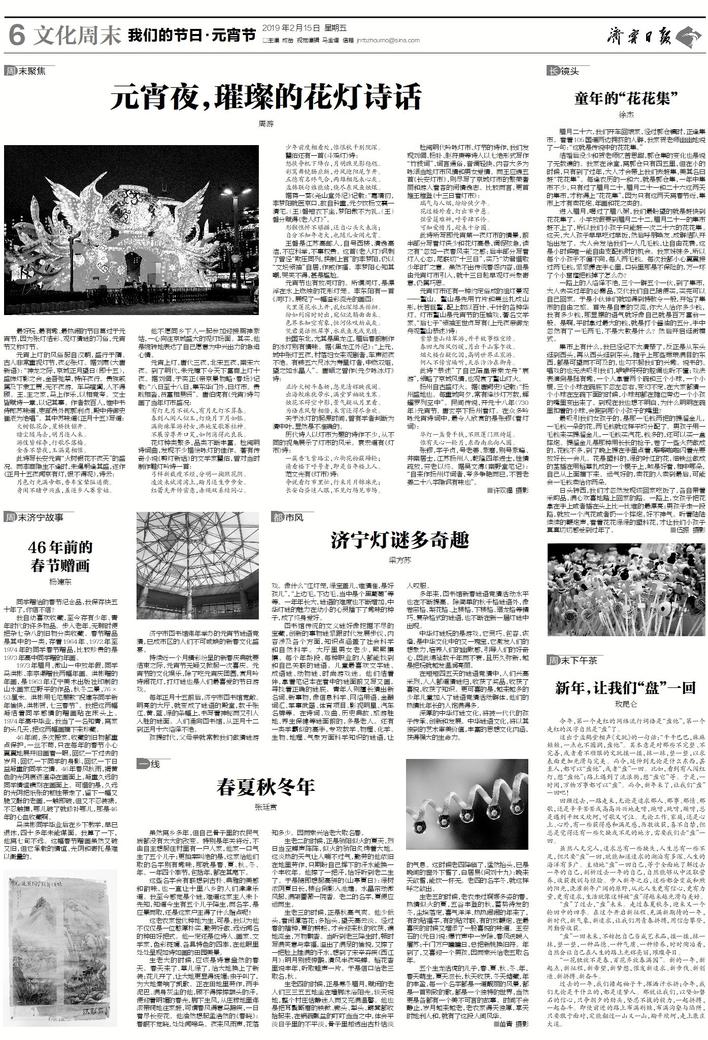

日头转西,我们才忽然发现该回家吃饭了,各自带着采购品,满心欢喜地踏上回家的路。一路上,女孩子把花拿在手上或者插在头上比一比谁的最漂亮;男孩子走一段路,就放一个汽花或者扔一个摔炮,好不神气。听着陆陆续续的鞭炮声,看着花花绿绿的塑料花,才让我们小孩子真真切切感受到过年了。■伍振 摄影