摄影与广播电视是两个行当,但应算是“亲戚”,是专业特性靠近的门类。把这两件事都做好是不太容易的,特别是一个领导者。难能可贵的是聂志泉同志做到了。

聂志泉同志做过电视台长、广播电视局长,之后,又做过中共济宁市委宣传部常务副部长。其实,他所以能在摄影方面有所建树,是源于他的童子功。他在20世纪70年代当兵时,摄影报道作品就登上了《大众日报》、《山东画报》、《前卫报》、《山东民兵》等济南军区和山东省级媒体;以后又开始在国家级媒体上露面,比如新华社、《人民日报》、《光明日报》、《解放军报》、《解放军画报》等。在那资讯不发达的年代,这颇为难得。

现今,随着移动拍摄技术的普及与便利,人人皆可为摄影师。但聂志泉同志的这批摄影作品,却有几点与众不同之处:一是数量多,1000余幅摄影作品在今天听起来不算什么,可是在胶片摄影年代,尤其是物质极度匮乏的70年代,这个数量极为不易;二是品质高,有不少作品被《人民日报》、《光明日报》、《解放军报》、《解放军画报》等中央级主流报刊选登;三是连续性,有连续跟踪的,也有长达十年的专业坚持;四是文献性,积十年之功,形成对一个地区的完整的时代记录。

不能不说,这批20世纪70年代和80年代拍摄的作品对当今社会是一个贡献。理由是,站在微山湖这个点上,以视觉图像的方式,配以精到的文字,记载了那个时代的济宁。这种系统性的存在,比史书更直观,更易于理解,它不仅是对当年社会生存状态的清晰记录,更可以深入到人的心灵深处,从被时代风雨所风化的生存环境发展变革中找到历史的脉络,让后人或抚案长叹,或拍案惊起。这样的摄影作品实际已经成为历史的存在物,极具文献价值,而且这种价值会随着岁月的沉淀越来越受宠,散发出越来越浓郁的魅力。

济宁是孔孟之乡、运河之都,她的文化是“和而不同”,不仅多元多样,而且还有一个美丽的微山湖。聂志泉同志没有辜负这片热土,在那个年代,他实际担当的是一个纪实摄影师的责任,以其独特的视角和别具匠心的光影来记录历史瞬间,成就了微山湖的记忆,这对传播济宁当然是个贡献。这些作品多侧面、多角度地展现了微山湖地区独有的生存方式,不仅在当时让人们感悟生活的美好或严峻,更让后人发现历史留下的“蛛丝马迹”,有知往鉴来的价值。

摄影作品讲究的是要经得住历史的沉淀,图片光有大场景是不行的,关键是会不会运用摄影语言来表现细节,表达主题。现在我们拿在手里的这些作品就很注重摄影语言的表达,重视社会环境的交代,从背景的标语、招牌,到人物的服装、随身物品,无不有鲜明的时代特征。比如,以女民兵为主题的图片,对女民兵“爱红妆更爱武装”的眼神、手势的捕捉,把历史时期和主题诠释得清清楚楚。这些年代久远又似曾相识的经典影像,在远离其最初拍摄语境的今天被重新出版,足以让人从那些并不“漂亮”的普通照片里看到那些生活在当下的“美丽时代”。

摄影是人类文化发展到一定阶段的产物,它必定随着人类文明的进步而不断发展。在当下这样一个拍摄“快片”的时代,走到最后,只有“有温度”的摄影作品才会有生命力,才能具有更深层的时代历史意义。当然,其中作为文献存在的摄影作品是最有价值的,它能为社会进步起到很好的推动作用,有助于人类对社会与自然界认知的积累、总结、贮存与提高,从这个角度上说,摄影作品能使人类的知识突破时空的局限而传之久远。

留住过去,留住历史,美好的人和事总是会让我们忍不住按下快门。

(作者系中国文学艺术界联合会副主席、中国电视艺术家协会主席、中央电视台原台长)

微山湖上唱大戏(摄于1983年)

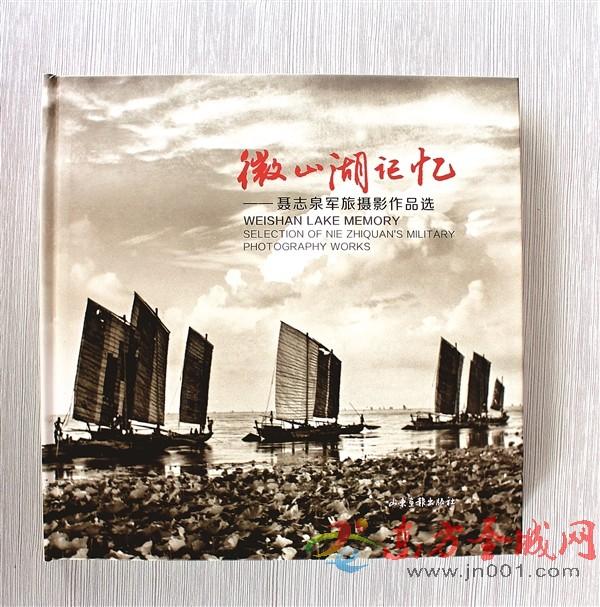

《微山湖记忆——聂志泉军旅摄影作品选》 王立强 主编 山东画报出版社

描绘(摄于1982年)

采摘莲籽(摄于1980年)

荷花丛中(发表于1979年10月20日《大众日报》)

微山湖游击队老队员故地重游(发表于1981年《解放军画报》第1期)

晒鱼虾(发表于1981年《解放军画报》第1期)

采菱(摄于1983年)

湖上小学(摄于1983年)

微山湖上轻骑兵(发表于1980年《山东画报》第8期)

微山湖上静悄悄(发表于1983年《山东民兵》第7期封面)