我市地处鲁西南腹地,地形地貌独特。东部是连绵不断的山丘区,西部有面积广大的黄泛平原,中部有烟波浩渺的南四湖连接历史悠久的梁济运河贯穿南北。复杂多样的地形地貌、水文地质条件及人为活动导致我市的水土流失比较严重,据1984~1986年水土流失普查统计,全市山丘区水土流失面积2367平方公里,占山丘区总面积的82.7%。平原风沙区风蚀面积648.5平方公里,占平原风沙区总面积的61.1%。严重的水土流失破坏了宝贵的水土资源,使山变成了秃山,水变成了洪水,地变成了没有养分的不毛之地,直接导致生态恶化,群众生活贫困,制约着经济社会的可持续发展。

水土保持是山区发展的生命线,是国土整治、江河治理的根本,是国民经济和社会发展的基础,是我们必须长期坚持的一项基本国策。改革开放以来,市委、市政府高度重视水土保持工作,随着组织领导的不断加强、投入力度不断加大,法规制度不断健全,全市水土保持工作进入了良性发展轨道,特别是党的十八大以来,我市水土保持工作紧紧围绕建设生态济宁这个中心,牢固树立和践行山水林田湖草是一个生命共同体、绿水青山就是金山银山的理念,按照“治一条流域、保一方水土、兴一个产业、富一方群众”的指导思想,探索出了一条具有济宁特色的水土保持之路,在孔孟大地上织就了一幅山美水美人更美的锦绣画卷。许多过去的 “不毛地”变成了绿满山、果飘香的“花果山”;水常流、水质清的“水帘洞”;人不断、车马稠的“观光园”。治理区群众深有体会地说:“水土保持让我们穷山沟, 绿了、美了、富了”。

欲见山河千里秀 先保大地水和土

改革开放四十年来,我市始终把防治水土流失、作为建设秀美山川的根本性措施来抓,大力实施保水、固土、植绿、修复四大工程。针对山丘区实际,依山就势、至上而下、大搞水保拦蓄工程,山沟建谷坊、修塘坝;河道搞护砌、设截潜,结合路边沟排水建设集雨池、蓄水囤等工程。大力实施各种形式的坡改梯工程,让跑水、跑土、跑肥的“三跑田”变成保水、保土、保肥的“三保田”。大力实施水保林、经果林工程,因地制宜、适地适树、宜林则林、宜果则果、宜草则草。对荒山裸岩大不宜人工造林区域,采取封禁措施,实施生态修复工程,起到了事半功倍的效果。改革开放以来,全市累计投入资金近9亿元,完成水土流失综合治理面积 2366平方公里,治理小流域378条,修建谷坊、塘坝、蓄水池等小型拦蓄工程6万余座,整修梯田5.8万公顷,发展水保林、经果林11.1万公顷,实施生态修复面积398平方公里。治理区林草覆盖率由原来的26%增加到45%,年可减少土壤侵蚀量1200多万吨,年可拦蓄径流量达1亿余方,基本实现了“土不下山,泥不出沟,就地拦蓄”的目标,治理区水土流失得到有效控制,生态环境明显改善。许多综合治理后的小流域内植被茂密、空气清新、水源洁净,野鸡、野兔等野生动物时常可见,荒山秃岭成了人间仙境地。

昔日穷山沟 今日聚宝盆

如今来到洪山小流域,荒山秃岭不见了,只看到流域内田成方、路成网、山上树木葱郁,山下林果茂盛,沟道内塘坝座座相连,来此游玩采摘的人们,三三两两,穿梭其间,构成了一幅山、水、田、林、路、人相得益彰、和谐美丽的风景画。

怎样让穷山恶水转变成绿水青山,再由绿水青山成为金山银山?我市在多年的治山治水实践中,成功走出了一条小流域综合治理与生态富民相结合的发展新思路,将小流域综合治理作为改善生态环境、提升农业生产条件、发展生态经济、带动群众脱贫致富、促进经济社会发展的一项战略性举措,采取“水保搭台、政府导演、部门唱戏、全社会参与”的建管体制和“政府引导、财政支持、市场运作、全民参与”的资金筹措方式,按照“土不下坡、清水出沟、坡坡产金、沟沟流银”的治理目标,针对不同区域,因地制宜,在有效保护好流域内水土资源前提下,优化调整农业种植结构,高效利用水土资源,发展生态产业,土地生产率显著提高。山清了,水秀了,各地又依托各自生态资源优势,发展生态游、休闲游、民俗游等,形成“村美民富产业强”的良好局面。

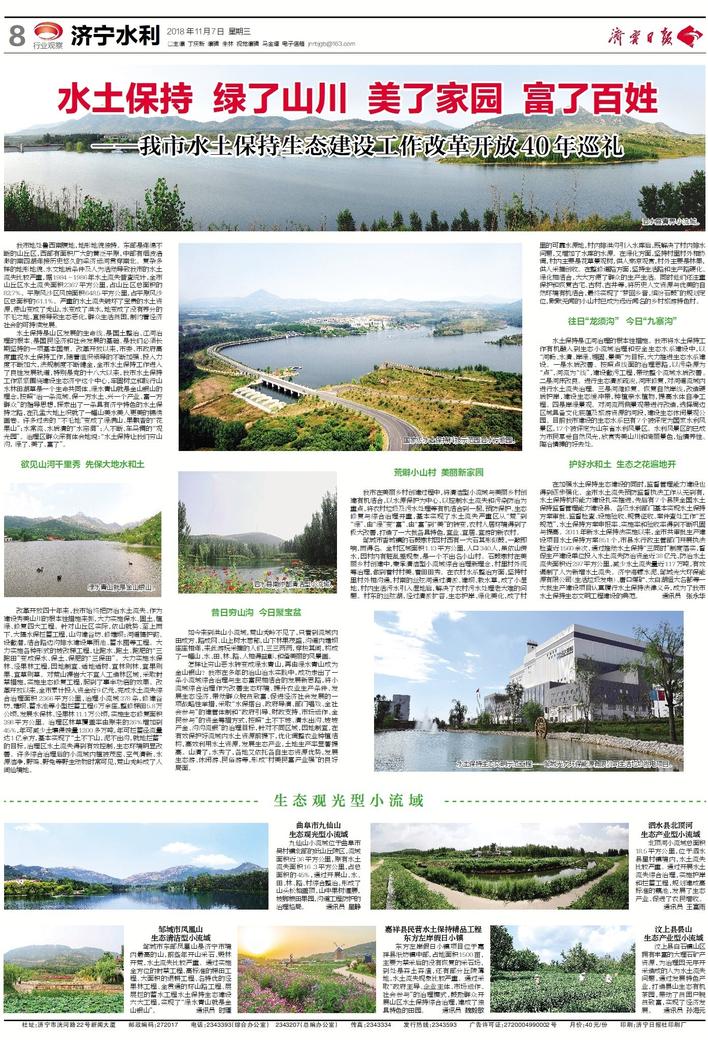

荒僻小山村 美丽新家园

我市在美丽乡村创建过程中,将清洁型小流域与美丽乡村创建有机结合,以水源保护为中心,以控制水土流失和污染防治为重点,将农村垃圾及污水处理等有机结合到一起,预防保护、生态修复与综合治理并重,基本实现了水土流失严重区从“荒”到“绿”、由“绿”变“富”、由“富”到“美”的转变,农村人居环境得到了极大改善,打造了一大批各具特色,宜业、宜居、宜游的新农村。

邹城市香城镇的石鼓墩村因村西有一大石其形似鼓,一敲即响,而得名。全村区域面积1.13平方公里,人口340人,虽依山傍水,因村内有脏乱差现象,是一个不出名小山村。石鼓墩村在美丽乡村创建中,秉承清洁型小流域综合治理新理念,村里村外统筹治理,做到看村村美、看田田秀。在农村水系整治方面,坚持村里村外相沟通,村南的丝弦河通过清淤、建坝、栽水草,成了小湿地,村内生活污水引入湿地后,解决了农村污水处理老大难的问题。村东的丝弦湖,经过清淤扩容,生态护岸、绿化美化,成了村里的可靠水源地,村内排洪沟引入水库后,既解决了村内排水问题,又增加了水库的水源。在绿化方面,坚持村里村外相协调,村内主要是花草景观树,供人乘凉观赏,村外主要是林果,供人采摘创收。在整修道路方面,坚持生活路和生产路硬化、绿化相结合,大大方便了群众的生产生活。同时他们还注重保护和恢复古宅、古树、古井等,将历史人文资源与优美的自然环境有机结合,最终实现了“梦回乡音,缤纷石鼓”的规划定位,默默无闻的小山村已成为远近闻名的乡村旅游特色村。

往日“龙须沟” 今日“九寨沟”

水土保持是江河治理的根本性措施。我市将水土保持工作有机融入到生态小流域治理和安全生态水系建设中,以 “河畅、水清、岸绿、堤固、景美”为目标,大力推进生态水系建设。一是水质改善。按照点线面的治理思路,以污染源为“点”,河流为“线”,建设截污工程,带动整个流域水质改善。二是河床改良。进行生态清淤疏浚,河床修复,对河道流域内进行水土流失治理。三是河滩修复。恢复自然岸线,改造硬质护岸,建设生态缓冲带,种植亲水植物,提高水体自净工程。四是岸绿景观。对河流两侧景观带进行改造,选择周边区域具备文化底蕴及旅游资源的河段,建设生态休闲景观公园。目前我市建设的生态水系已有7个被评定为国家水利风景区,17个被评定为山东省水利风景区。水利风景区的已成为市民享受自然风光,欣赏秀美山川和绮丽景色,怡情养性、陶冶情操的好去处。

护好水和土 生态之花遍地开

在加强水土保持生态建设的同时,监督管理能力建设也得到逐步强化。全市水土流失预防监督执法工作从无到有,水土保持机构能力建设扎实推进,先后有7个县获全国水土保持监督管理能力建设县。各级水利部门基本实现水土保持方案审批、监督检查、设施验收、规费征收、案件查处工作“五规范”,水土保持方案申报率、实施率和验收率得到不断巩固与提高。2011年新水土保持法实施以来,全市共审批生产建设项目水土保持方案851个,市县水行政主管部门开展执法检查近1560余次,通过推动水土保持“三同时”制度落实,督促生产建设单位投入水土流失防治资金近38亿元,防治水土流失面积近297平方公里,减少水土流失量近117万吨,有效遏制了人为新增水土流失。济宁海螺水泥、邹城光大环保能源有限公司(生活垃圾发电)、唐口煤矿、太白湖恒大名都等一大批生产建设项目认真履行水土保持法律义务,成为了我市水土保持生态文明工程建设的典范。通讯员 张永华