会通河开凿记:元代与明清线路殊途同归 姜传岗 元代京杭大运河的贯通始于会通河,然而会通河是如何开凿的,其具体线路如何?现有史志却无详明的记述。诸多文献对明清运河的线路都讲述得比较明确,但对元运河却讲得很少,甚至把元运河与明清运河混同起来,这是一个很大的误读。 据史所记,当时会通河南段,即安民山至张秋镇,其大段是经过古寿张县境。古寿张县属东平路,明清时属兖州府,其辖区现分属于山东省梁山县与河南省台前县。而光绪年间编修的《寿张县志》却载:“运河,县东南戴家庙入境(府志),在元名会通河,在明名漕河,名殊而河则一(遵府志而改书之)”。这里所言从“县东南戴家庙入境”,显系明清运河,而不是元运河。把元、明运河说成“名殊而河则一” 是根本错误的。并且注明此说是“遵府志”,可见《兖州府志》所记也是不清楚的。 元运河与明清运河在寿张县的路径是根本不同的,元运河纵贯县境的路径比明清运河要长得多,并且在当时运河开凿中所具有的地位也更加重要。 那么,元运河是如何开凿的,它与寿张县这片土地的关系如何?当时在这里曾发生了什么? 会通河开凿的背景 和前期工程——济州河 会通河的开凿有其重大的政治、经济背景。元朝是中国历史上第一个由异族建立的全国政权,其定都燕京,距南方各省——江淮、湖广、四川、西南诸番等路程遥远。“元都于燕,去江南极远,而百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南”。为了加强对南方各省的统治,尤其是把江南各省的税粮、物贡等运到大都,必须建立可靠的南北通道。 江南的漕运,初始主要是海上运输,但海运常被沙壅、石矶所阻,并且多发风险事故。每年春夏二运漕粮上百万石,但至京都的只有八九十万石。为此,元朝极力探索开通内河运输的渠道。起初,“运粮则自浙西涉江入淮,由黄河逆水至中滦旱站,陆运至淇门,入御河,以达于京”。但此程水陆转输,运途周折。根据有关大臣的考察和奏议,元世祖谕准开济州河。于至元十九年(公元1282年)命兵部尚书奥鲁赤到济宁(治所任城),主持开河事。分别筑修堽城坝和金口坝引汶河、泗河之水汇于济宁,向南北分流。新开的河从济宁南的鲁桥与泗河相接,向北经济宁、南旺、开河、袁口至须城(即东平县)安民山(即小安山,今属梁山县)之南,接古济水。安民山南是古济水与汶水会合之处,向北即名大清河,新河循其道入海。这条人工河即称济州河。 济州河自济宁之鲁桥算起,至安民山全长约二百多里。此渠开通之后,江浙漕船从长江入淮河,先后溯淮河、黄河、泗河北上,通过济州河,至安民山入大清河,向北沿寿张县与东平县交界处进入东阿县,再向东北达利津入海,然后浮海到达天津直沽,进京,从而开通了一条从江南至利津近三千里的内河航道,这为整个京杭大运河的开通奠定了基础。 元运河的开凿——会通河 济州河的开通,实现了京杭之间的河、海水路通航,但是这条航线运行不久,就遇到了问题。先是利津海口发生淤沙壅阻,并愈来愈严重,使漕船难以浮送。之后就改由在东阿鱼山卸货舍舟,在此转车陆运至临清,再装船由御河(即卫河)达于天津。但东阿至临清二百里泥路,车辆难行,劳费不赀,官员、夫役无不诉怨。“自东阿至临清二百里,舍舟而陆,车输至御河,徙民一万三千二百七十六户,除租庸调。道经茌平,其间,苦地势卑下。遇夏秋霖潦,牛偾辐脱,艰阻万状”。以致元庭于至元二十四年“遂罢东平河(指大清河)运粮”,仍靠海运。但海运当时每年仅能运三四十万石,这与每年一二百万石漕粮的总量相差很大,成为当时朝廷和都漕司官员面临的一个重大问题。 当时自安民山向北的大清河西岸属于寿张县辖境,县治所寿张集(今属粱山县)东距大清河二十里。时任县尹韩仲晖熟悉当地情况,深察漕运之艰苦,提出可由安民山直接开河至临清的方案,使漕船直达御河,免去了中间转陆运程的繁苦,从而大幅缩短粮运路程,“比陆运利相十倍”。在他与太史院令史边源相继禀奏下,经朝臣廷议,元世祖谕准了这一建议。至元二十五年,又遣都漕运副使马之贞与边源赴现场勘察地势,绘制了开河施工图,于二十六年(1289年)春正月开工。 2001年,梁山县在前码头村发掘了元代《大元新开会通河记》石碑一通,落款为杨文郁撰。碑文与现存元代相关文献相对照,内容基本一致,但更为具体的记载了开河的过程。 新开河渠,自安民山南与原济州河相接,“引汶绝济”“起须城安山之西南寿张,西北行过东昌,又西北至临清达御河,其长二百五十余里”,使泗、汶诸水直通于御河。为了调控渠道流量,又分别建节制闸三十一座,“度高低,分远迩,以节蓄泄”“起堰闸,完堤防,以备荡激”。其中寿张县境建闸两座,即安山闸和寿张闸。整个工程以断事官忙哥速儿、礼部尚书张孔孙、兵部郎中李处巽等董其事。朝廷共征用附近各县丁夫三万人,凡用工二百五十一万七百多,拨楮币一百五十万缗,米四万石,盐五万斤等。在施工中“吏谨督程,人悉致力,渠寻毕功,益加浚治”,因此工程进展很快,于当年六月即竣工。“决汶流以趣之,滔滔汩汩,洪通顺适,如迫大势,如复故道”。 新渠通水后,沿岸百姓欢庆,百官称颂。“滨渠之民,老幼携扶,纵观徊翔,不违按堵之安,喜见泛舟之役。于是,须城、聊城两县父老各诣而治,致辞谓:幸生长明时,获瞻仁政。纳大臣经济之谟,兴官民悠久之策”。元帝更是圣心甚慰,赐名会通河,并首置提举司职河渠事。后又建都水分监于景德镇(即张秋镇),以掌管会通河事务。 会通河开通之后,连同原来的济州河通称会通河,全程四百五十里,济州河的名字从此退出了史册。 寿张县与会通河 寿张县是春秋时的古邑,是在历史上更名、迁址最多的一个县邑。寿丘、刚寿、良邑、寿邑、张县等,都是秦以前先后使用过的名称。古治所曾在微乡(今东平县戴家庙一带),西汉时改张县为寿良县,治所移于今东平县新湖乡霍家庄。良者,以境内有良山而得名。东汉时因避讳光武帝刘秀叔父刘良之名,而改寿良为寿张。良山亦改为梁山。南朝时寿张改为寿昌,北朝复为寿张。北魏统一北方之后,州郡设置繁乱,济州与兖州两州皆设东平郡,每个东平郡又各置一个寿张县。济州寿张县治所设在今梁山县寿张集,兖州寿张县治所仍于霍家庄。到北齐时兖州东平郡的寿张县并入须昌县,从而结束了两个寿张县并存的局面,只剩下治所在寿张集的一个寿张县。唐武徳四年(公元621年),寿张曾擢升为寿州,并“领寿张、寿良二县。五年,废寿州,省寿良入寿张”。后历经五代、宋、金,基本未有大的迁移变动。但在金大定七年(公元1167年),河决坏城,县治又向西北迁于竹口镇(今属阳谷县),而十九年(公元1179年)又复旧治。现在的寿张集村是县治复建后于元初建立的,以址在寿张县故城而得名。 寿张县治在历史上多经迁变,盖其原因都是避水。其址地势低洼,历史上济水、汶水、黄河先后交汇于此,多次聚水成洋,给周围一带造成漫淹。元初之时,县治所寿张集就在安山湖西岸,东距大清河(古济、汶合水)二十里。会通河起于安民山,北至张秋镇,这一段河程当时全在寿张县境内,南北纵贯约五十七里,其辖区在当时的开河工程中具有特殊的重要地位。整个开河方案,不仅是由寿张县令提出的,而且充分利用了寿张县的地势和条件。 当时这个区域,东临东平,正是原梁山泊的西北部水域。北宋时,梁山泊方圆八百里,南至郓城,北到阳谷东阿县南境的古金堤;西到今梁山县赵堌堆一带。从张秋镇至梁山水路六十五里,自古就有“一篙撑梁山”之说。北宋之后,由于黄河的冲积,梁山泊逐渐淤成沮洳之地,至金、元时期,大部分湖区虽已涸成陆地,但地势仍然低洼,极利于开河。这也正是河工得以顺利实施的重要原因之一。 然而,正是由于会通河所经过的这一带当时全为湖涸新区,在一望无际的圹野上,除有零散开荒户之外,寥无村庄。因此,自张秋镇以南,除寿张县址之外,以地名为标志的记载一无所有。目前分布于这一带的稠密村庄,都是明清时期迁建的。元代河道在黄河的冲漫下早就踪迹湮迷,致使今天很难得知元运河在这里的路径和发生的事情。 关于寿张县元会通河的路径,当时的会通河于安民山西南六里处建有安山闸,发掘证明其址就在今梁山县前码头村,自此向西北十里至故寿张县东门(今梁山县寿张集镇),向北十里至大路口,又十五里到雷口,又四里到万桥村(老万桥,己坍于黄河中。以下今属河南省台前县),从万桥村西向北六里到前店子和后店子,再向北经金庄、丁桥、沙湾、八里庙到张秋镇,纵贯寿张县境约五十七里,包括今梁山县约三十二里,台前县二十五里。以上所经村庄都是后来所建,而在元代是没有的。即使后来名载运河史册的沙湾、八里庙也是建于明初,而并无元代的记载。元代会通河在这里所发生的大量史实,只能永远地沉寂在黄土之下了。 元运河的兴废 会通河开凿之后,连通南北八大自然河流即江、淮、黄河、泗、济、汶、卫河、海河,把江南至燕京三千五百里的内河航运完全贯通起来,这在当时无疑是一项伟大的工程。对元政府来说,更是一件振奋朝野的事情。正如泰定四年御史台在一份奏章中所说:“世祖屈群策,济万民,疏河渠,引清、济、汶、泗,立闸节水,以通燕蓟、江淮,舟楫万里,振古所无。……实万世无穷之利也”。其对于南北交通以及周边地区经济文化发展,起到十分重大的作用。 新河开凿之后,因河道泥沙淤淀,又多次进行了疏浚,使其运输量不断增加。至元末(顺帝二十三年)又“增济州漕舟三千艘,役夫万二千人”,每年通过运河的江淮漕米达到四十多万石。当时江南漕粮岁贡主要靠海运,“江淮、湖广、四川、海外诸番土贡、粮运、商旅懋迁,毕达京师”。同时,还承载了民间的大量物资运输和商贸往来务事,有力促进了沿岸经济发展和文化交流,尤其是对原梁山泊新区的开发,更具有重大意义。 会通河的核心工程和技术成就,在于把各条自然河流连接起来,按照行水需要,巧妙地实施合流和分流,以保持和调控运道的水量,并利用闸坝之间相时启闭的功能,使船在高低不同的河道中通行。这在人类历史上称得上是一项伟大的科技创新,充分体现出先人们高超的智慧和技术。 大运河尽管在后来明清时期又作了许多修改和扩建,使航运量增长了十倍之多,但从根本上说,这一核心技术和开创性成就应归功于元代。正如明代国子监掌监事礼部右侍郎邱濬所说:会通河为“元人始创为之,非有所因也,元人为之而未至于大成,用之而未得其大利,是故开创之功虽在胜国,而所以修理而拓大之者则有待于圣朝焉。前元所运岁仅数十万,而今日极盛之数则逾四百万焉,盖十倍之矣”。 元人所开会通河,在河道的广深、流水量、船载尺度以及闸坝建置上,都远不及后来的明清运河。其河宽在十米以内,水深0.8至1米,船只最大载重量150料(约合4500公斤),但当时有利条件是水源较为充沛。汶河水势汹涌,其部分流量从宁阳县堽城坝引自任城济运,由会源闸向南北分水;堽城坝下水下流至东平境后又纳入坎河等支流,下注至安山湖济运,向北供水至临清。而在南旺一带,则有汶上县下注的大量泉水流入运河,主要供任城至安民山一段用水,等等。这使漕河的水量经常充满,因而保持了漕运在元代和明初百余年的延续。 然而,元人在设计会通河时,却忽视了一个最要害的问题,就是黄河的冲犯。由于黄河自宋、金时期就己改道南流,从徐淮地区入海,虽然多次向北决口,但自金明昌五年(1194年)决口以来,再未犯到梁山泊地区,并且金政府已开始在这片土地上实施屯田。因而,使元人错以为从此再无黄河的忧患。岂不知黄河是一条最行无定址,改道、决口最频繁多变的河流,在时隔一百多年之后,又开始肆虐梁山泊地区,会通河由此濒临不治之患。 元至正四年(1344年),河决兰考白茅,洪水首次冲漫安山湖、会通河。到明洪武元年(1368年,建都于南京),黄河决洪又一次到达这里,竟冲溃了寿张县城西门,县城圮于水,致使县衙向南迁到薛屯(梁山西脉,距原县址十三里)。因受灾严重,明政府于洪武三年(1370年)一度撤销了寿张县置,将其辖区分划入须城、阳谷二县。十三年(1380年)又恢复其县置,但将县治所迁至西北距旧城六十多里的王陵店(今阳谷县寿张镇),从此远离了梁山泊故地,而寿张集作为九百年的县治所就成为历史。 更严重的一次洪水,发生于明洪武二十四年(公元1391年)。黄河从原武黑洋山决口,洪水经曹、郓冲漫原梁山泊地区,致使安山湖与会通河一起被淤平,元会通河因此废止。当时北上漕粮不得不于济宁之北卸船,改“陸运至德州”再入运河。 现在看元会通河的路径,整个是从东南向西北穿过梁山泊地区,它与西南而来的黄河决洪几乎垂直穿叉,并且处于安山湖的前面,因而洪水每至必然首当其冲,完全、直接地处于洪水横冲之下。这显然是当初元人在开河时没有考虑到的一个重大问题。 明朝永乐年后,迁都于燕京,江南漕粮又成为一个重大问题。因此会通河在废止了二十年之后,又被提到重开的重要议程。明人充分考虑到元会通河的教训,重开新河就将原河道向东移了三十里,即从袁口(今属梁山县)向北行,经靳口王仲口(等等一溜口),绕到新开安山湖的东北畔(东平大安山以西),再向西经戴家庙、八里湾、十里堡,进入寿张县(今河南省台前县)姜家庄,再向西北经田湾、沈堤,到沙湾入元运河旧道,至“寿张之沙湾,以接旧河”,过寿张县(今台前县)共十八里。这与元运河形成不同的路径。 这次改道虽然把受黄河冲犯的位置大幅后移,使患险段缩短,但仍然不能避开被黄水横冲这个根本矛盾,只是把冲突集中于安山至张秋这六十里的运段上,致使这里成为明代漕运中最令人惊怵的一个患险段,“沙湾”这个名子因此而闻名于朝野。运河史上著名的“治河保运”方略和壮举,正是以这里为中心而展开的,由此产生了徐有贞、刘大夏等一代代惊心动魄的治河事迹。

|

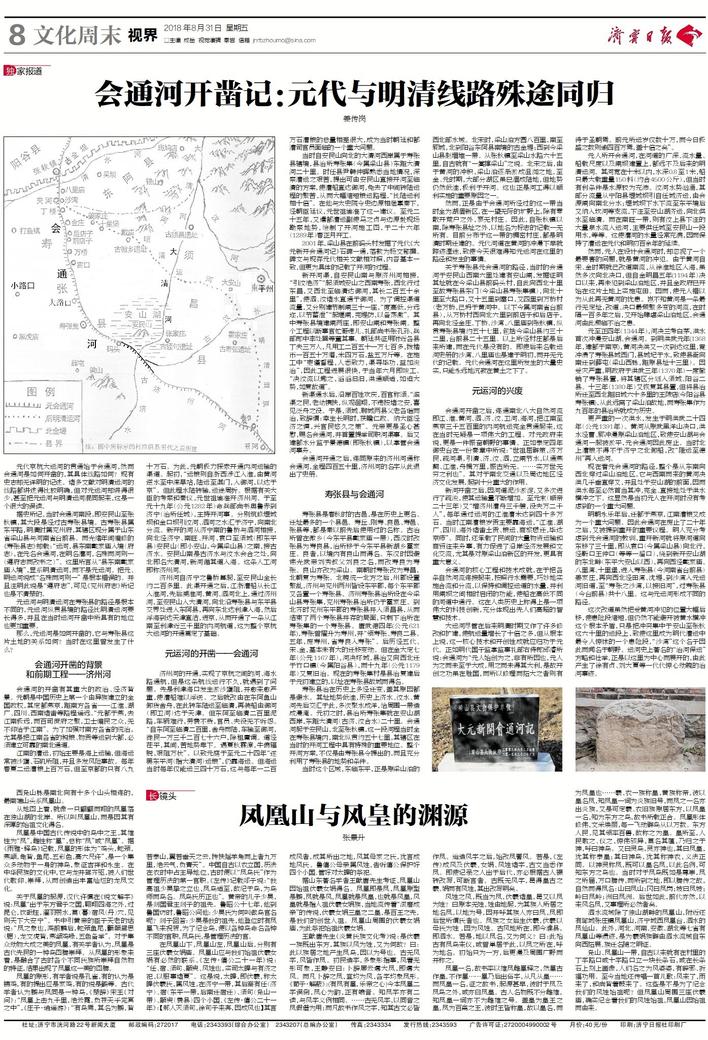

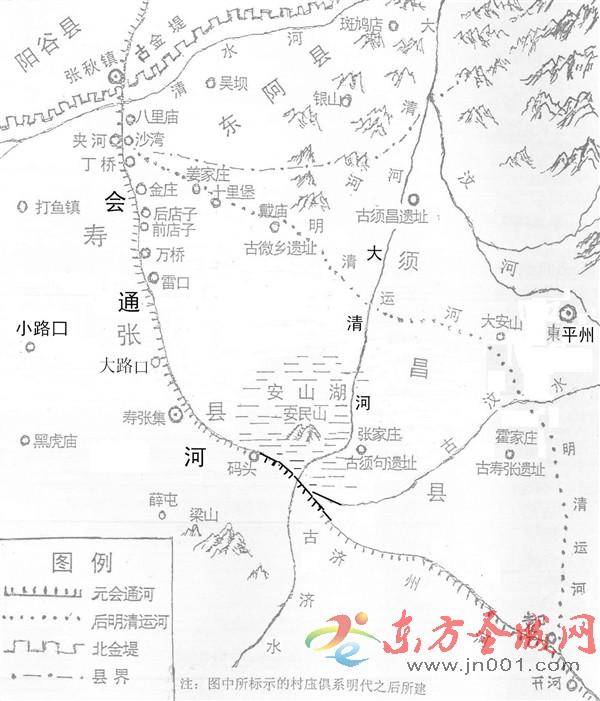

|