孔孟之道也称仁义之道,仁义是儒学的核心。二程说:仲尼只说一个仁字,孟子开口便说仁义,只此二字,其功甚多。孔子思想的核心是仁或礼,仁和义联称是孟子的创造,在孟子看来,只讲仁是不够的,既要讲仁,还要讲义,可以说,孟子发现了义的重要性,也可以说弥补了仁的不足。

义走出家门,成为社会普遍适用的规范。在阐释仁和义的含义时,孟子说“仁之实,事亲是也;义之实,从兄是也”,仁对应的是亲子关系,义对应的是长幼关系,延伸为君臣关系和其他社会关系。《中庸》中也有类似表述,“仁者,人也,亲亲为大;义者,宜也, 尊贤为大”,因而仁义二字涵盖了儒家道德的基本内容;从家庭关系讲,仁代表血缘亲情原则;从社会关系讲,义代表社会公共原则。家庭中,仁比义重要,所以《论语》中,“其父攘羊”做父亲的顺走别人家的羊,孔子说“子为父隐,父为子隐,直在其中”,父子之间相互隐瞒,不会相互揭发,这是出于亲人间真实的伦理情感,毕竟血浓于水,亲情关系摆在那里。社会上,义比仁重要。孟子在“鱼我所欲也”章,提出了舍生取义的原则,即人不能为了求生而放弃道义原则,更不会“为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我”而放弃道义。所以,孔子称赞泰伯“三以天下让”,保证了西周王朝的建立与发展;孟子称赞大禹“三过家门而不入”,司马迁称赞蔺相如“先国家之急而后私仇”等。当仁与义发生矛盾冲突时,孟子把义作为做人的最高行为准则,在价值取向上应该是首选。

义利之辨,是儒家的重要命题。义代表着利人、责任、公义,于此相对,利代表着利己、自我、欲望。儒家并不排斥利,以义制利,重要的是看利益的流向。从统治者的角度来说,让老百姓富起来就是义,相反,只让自己的腰包鼓起来就是不义。儒家也不排斥人的欲望,以义制欲,“养心莫善于寡欲”,重要的是减少欲望,“可欲谓之善”。理性、德性控制下的欲望,不仅不是罪恶反而是一种美好。

孟子站在民众的立场上,向身处高位的统治者喊话,因为他们掌握着利益的支配权。“居仁由义,大人之事备焉”,只要这些“大人”们,有一颗仁爱之心,按照义的要求去做事,他们做的事情就完备了;相反,如果统治者不行仁义,“苟为后义而先利,不夺不厌”,把利益放在道义之上,见利忘义,利欲熏心,就会多行不义必自毙。儒家义以为上的价值观,能够克服物质利益的过度诱惑,提升人们的精神境界。

自天子以至于庶人,只要在社会上生存,就要讲义。《孟子》一书,开头就对国君当头棒喝,“王何必曰利,亦有仁义而已矣”,不要谈利,计利则害义,“上下交征利国危矣”。孟子作为“王者师”,给国君指明了“仁政”之路,实质就是让统治者让利于民,先义后利。

孟子非常喜欢说“五亩之宅,树之以桑”之类的话,这就让民众有恒产,类似今天的宅基地。他设想施行“井田制”,确保耕者有其田。另外,尽量不干涉和不干扰人民的日常生产与生活,“省刑罚,薄税敛”“取于民有制”,确保生产活动“无失其时”“勿夺其时”。

孟子还描绘了“仁政”的理想愿景,当官的都喜欢在你的朝廷上从政,耕地的都喜欢在你的土地上种地,商人都喜欢在你的国土上做生意。在孟子看来,“仁政”是天下人用脚投票投出来的。仁政代表着人心所向,“得人心者得天下”,统治者看是让利于民,最后却赢得了天下的人心,可以说又是最大的受益者。

儒家常说“义者,宜也”,孟子说“义,人之正路也”,可见,义就是做应该做的事,坚持正确的道路和原则。不该做的去做、该做的不做都不是义,合乎社会道德标准的正当行为才是义。孟子说“非其义也,非其道也,一介不以与人,一介不以取诸人”,哪怕是一分钱,如果不符合道义,自己绝不会占有,也不会轻易交给别人。孟子还说“人有不为也,而后可以有为”,一个人有不肯做的事,然后才能有大的作为;又说“无为其所不为,无欲其所不欲,如此而已”,不要去做不应该做的事,不要希求不应该要的东西,做人的道理就是这样罢了。

其实,任何事情都有禁区,不能超越界限。从一个人的“不为”处,方能显出他的底线和品质。为与不为,都以道义为标准。朱熹说:“唯能不为,是以可以有为,无所不为者,安能有所为耶”。孟子从“无为”处讲“有为”,首先强调克服自身过度的物质欲求。

作为高洁之士的孟子,非常藐视那些高高在上,而又纵欲无度的所谓“大人”。他说,那些大人人生的目的,不过是为了巨室豪宅,为了佳肴满桌、侍妾众多,为了饮酒作乐、驰骋打猎,“在彼者,皆我所不为也”,人生不是声色犬马的享乐,更有兼济天下的使命。其次,孟子还强调当事物处于临界点时,要取舍得中、恰到好处。孟子说“可以取,可以无取,取,伤廉;可以与,可以无与,与,伤惠”。在法律政策没有明确界定的情况下,道德的自律意识要占上风,处在可以拿也可以不拿的情况下,拿了就对廉洁有所损害;处在可以给也可以不给的情况下,给了就对恩惠有所损害。廉就有不苟取之意,与“贪”相对。所以,做人要有道德意识、规矩意识,懂得权衡,克制贪欲,有所取舍。这正像东汉“四知太守”杨震,有人晚上送黄金给他,并且说“暮夜无知者”。他说“天知,神知,我知,子知,何谓无知?”杨震不愿接受别人献上的黄金,正是“无取”,也正是廉。

《礼记·礼运》篇说,“大道之行也,天下为公”。马克思说,“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关”。时至今日,义利矛盾仍然是要面对的突出问题。现实生活中,一些官员,金钱至上,归根到底,还是价值观混乱,对钱、权、色动了歪念头,在“义”字的把握上出了问题。义,说到底就是敬畏规则、敬畏道德,使“不想腐”成为可能。

孟子说,“祸福无不自己求之者”,是福是祸都是自己一手造成的,怨不得别人。孟子还说,“非其有而取之,非义也”,不是自己的就坚决不能拿,否则就会不义、失节、被动。在利益面前,人要过私欲关,骄奢淫逸、荣华富贵,最终走向人民的对立面;在利益面前,要过亲情关,利用权力,为配偶、子女、亲友违规办事,最终害了自己,也害了家人;在利益面前,要过金钱关,违法乱纪,坑蒙拐骗,沦为替金钱打工的人,最终没有什么好下场。总之,循义而行,才是人之正路。

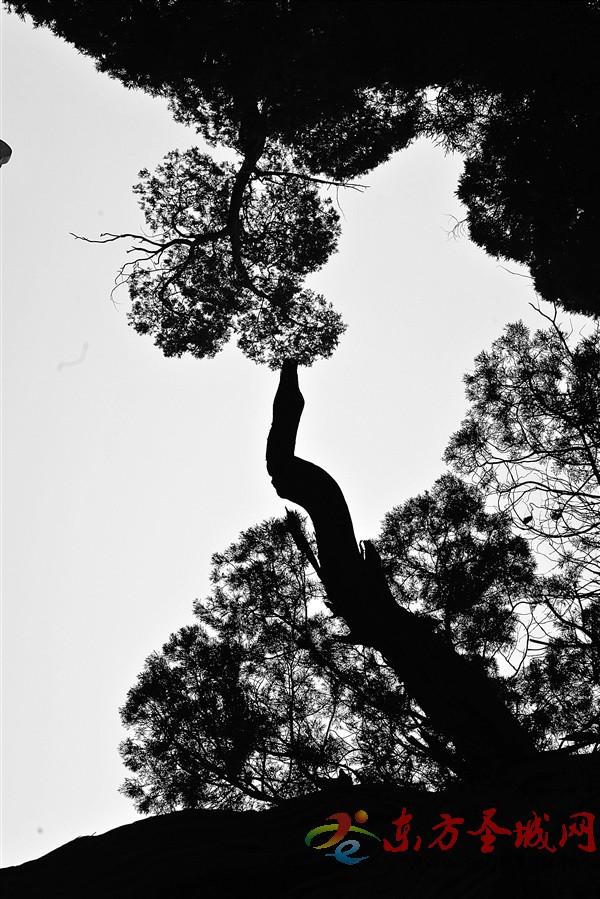

义,繁体写作“義”,会意字,上羊下我,古代羊代表善良、美好,所以“善”和“美”都是羊字头;“我”者,自己,合起来的就是保持自己固有的人性之美,使自己的行为适当。其实,个人的进步、家庭的幸福、社会的和谐、国家的富强,都离不开“义”。让我们每个人把义根植于心,以义为行为准绳,少一些物欲,多一些理性,少一些庸俗,多一些高尚,少一些物质上的斤斤计较,多一些精神上的快乐成长,自己就会成为襟怀坦荡的君子,社会就会成为美好的人间。■马永利 摄影