特约记者 王澎波

艺术家名片

张维忠, 中国书法家协会理事,中国书法家协会楷书专业委员会委员,文化部社会艺术水平等级考试书法类考官,清华大学美术学院特聘教授,国家开放大学艺术顾问,多次担任全国、全军书法展评委。

先后毕业于解放军艺术学院、空军指挥学院、空军政治学院和中国文联首届全国中青年文艺人才高研班。获中国第二届书法“兰亭奖”艺术奖一等奖、“林散之奖”、第十四届“群星奖”金奖和全国第四届正书展最高奖,5次在全军书法大赛中获一等奖,入选中国书协“三名工程”书法大展,在第七、八、九届全国展等重大展项中获奖入展30余次。被评为“京华书坛青年十佳”和“敦煌百家”,被北京文联授予“繁荣首都文艺事业做出突出贡献者”荣誉称号,被中国书协评为书法进万家先进个人。荣立个人二等功1次,三等功4次。

6月28日,采访中国书协理事张维忠先生定在了晚上8点。晚7点30分记者一行人就早早地来到他所在的空军某部,巧的是张维忠同时和我们停车下车。张维忠中等身材,略微有些腼腆,但神情、目光中都透着军人的刚毅果断。

在张维忠的带领下,我们来到了他的工作室,不足20平方米,没有过多的摆设,也没有花花草草,一面墙从地到顶放满了书柜,前面一个大大的简易画案,还有一套再普通不过的办公沙发和茶几。在那里,虽不够宽敞明亮但书香墨韵之气满屋萦绕,案上已经有了包浆的大小笔杆和案旁堆满、堆高的一摞摞习作格外耀眼,不得不让人钦佩张维忠的勤奋与努力。与狭小的屋子相比,他精神的高度与亮度,艺术的深度与广度立即变得很高很大。我想,一个真正痴迷于书法艺术的人就应该这样,耐得住性子,俯得下身子,屈居斗室,默默耕耘,不问收获,更不需要用华丽的外表来衬托。

1968年,张维忠出生于江西省上饶市,其父是当地小有名气的书法家,受父亲的影响,小时候的他就喜欢写写画画。20世纪90年代,张维忠考入西安空军工程大学,在传统气息浓郁的古城西安,他结识了许多书法同道和老师,懂得了临习碑贴的重要性。张维忠告诉记者,西安的碑林在他的心目中就是崇高的圣地,在西安学习生活期间,他常到碑林里走一走、看一看,去和古人对话,石碑上那些沉重而富有律动的点画让他激动和着迷,无论哪个朝代的碑,他都不断研习,去揣摩。

研习书法之初,他以碑入手,以书写的有棱有角为美,然而时间长了,他发现仅仅追求字型是不够的,碑属于二次创作,是把别人创作的作品刻到石头上,刀刻的痕迹和书写的痕迹是有区别的。经过自己揣摩和别的书家接触后,张维忠也逐步认识到,真正写碑的高手,应该是用柔和的线条化解碑中遒劲的东西,使得作品刚柔并济。

后来,张维忠在辽宁期间,有幸接触书坛名家聂成文和胡崇炜先生,再后来,他来到北京后,先后与李铎、沈鹏、欧阳中石等交流学书心得,受益匪浅。经过反复的书法实践,张维忠巧妙地将西安的碑刻与历代的书法名帖糅合在一起,形成了以魏碑为基础,活泼灵动的楷书书风。

书法大家李铎曾称赞张维忠,他遍临诸帖,为我所用,经过多年的强制性训练,他的字越写越好,越写越清秀,越写越俊美,越写越雄强,越写越被人喜爱,他的这种成绩、这种成就、这种精神,影响了一大批年轻书法家,这是难能可贵的。

2006年,张维忠以一幅风格独特的楷书作品一举夺得中国书法最高奖——兰亭奖一等奖,这令他由此步入中国当代中青年书法家的阵列。但他并没有沾沾自喜,匆匆12年过去,他的工作室内,奖牌、奖杯、证书多的无处安放。当年,同辈书家还在研究他的书法结体时,张维忠悄悄步入自己书法的又一重要阶段,树旗帜阶段,他将楷书作为主攻方向和个人书法的旗帜,这需要书家的勇气和意志、毅力,因为历史上颜柳欧赵等楷书大家已是不可逾越的高山。张维忠认为笔墨当随时代,现代人要书写符合时代感的楷书。

经过近些年来的研习、摸索,他发现中国书法发展史上,书体之间的演变有着相互包容的特点,欧阳询的九成宫碑,其中就北魏痕迹,张迁碑就包含了篆书的写法,这样的认识和发现就给张维忠研习楷书打开了一个思路,书体之间可以融会贯通。张维忠给自己的定位就是魏楷为主,再兼修行草书、篆隶书,平时写行草以二王、米芾、王铎居多,目的不是在行草书上有突破,是要把行草书嫁接在楷书这个旗帜上来,用行草书的笔意滋润楷书,这样楷书写出来就会有空灵淡雅的魏晋之风,让人耳目一新。

张维忠认为以行书入楷,可以丰富其结字的变化、用笔的节奏、情趣的宣泄,进而最大程度地表现作者的内心世界和艺术表现力,这种书写状态与笔墨当随时代是相一致的。

他认为,以行入楷可强“势”、顺“气”、添“味”、活“法”。强“势”指书法要有形有势,这种势是运动的,充满张力的。速度是势的典型表现,当人们在书写楷书时,揉入行草笔意,加快了书的速度,增强了线条的律动感,给本来法度森严的楷书注入动感,打破其静穆的常态,此时楷书的态势是充满生机的。顺“气”就是作品的气息贯通,这里指的气息主要有两个方面,一是单字的气息,二是章法的气息,书写过程中注入行书就是增强楷书作品血脉贯通、气势连贯的“催化剂”,作品更富有节奏感,通篇气息更加通达。能把一幅楷书作品写出味道来是每一个书家都愿追求的“梦”,要实现这个梦,仰仗“以行入楷”就是个很好的添“味”办法。在五体中楷书是最讲求“法”的,过多强调“法”,会束缚作者性情的发挥,有人说楷书不像行草书,难以写出性情来。我觉得只要得法,楷书也是可以写出性情来的。在楷书中求变,适当加入行草字,揉入行草笔意,楷法变得自然活泼和生动起来。

“君子不器”,在书法艺术的世界里,张维忠不拘泥于一种书体,一种技法,一种形式,他追求的是将自己的修养和艺术水准往更高层次推进。

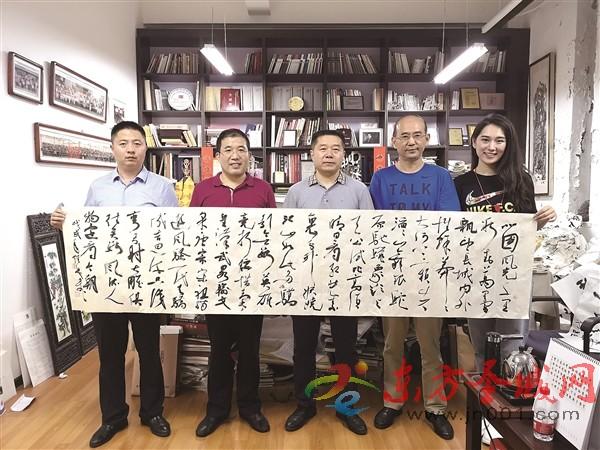

拍摄张维忠书法创作的镜头时,他得知《书画名家》专刊创办人郑元华先生崇拜毛主席,又喜欢主席诗词,就用了一幅小八尺的纸创作《沁园春·雪》,前两幅每每写到三分之一处,张维忠都不满意,重新铺纸研墨再写,直到第三幅,才一气呵成。他介绍说,《沁园春·雪》大气磅礴、旷达豪迈,必须用行草书来写才能展现出毛主席的气势,前两幅之所以没续写,是因为整体结构布局、字的结体都不好。听张维忠讲这些,我们对他谦逊平和及认真负责的态度心存敬意。紧接着,张维忠还分别用楷书、行草书、隶书等为我们采访组一行5人创作了精美的书法作品,并一一合影留念。

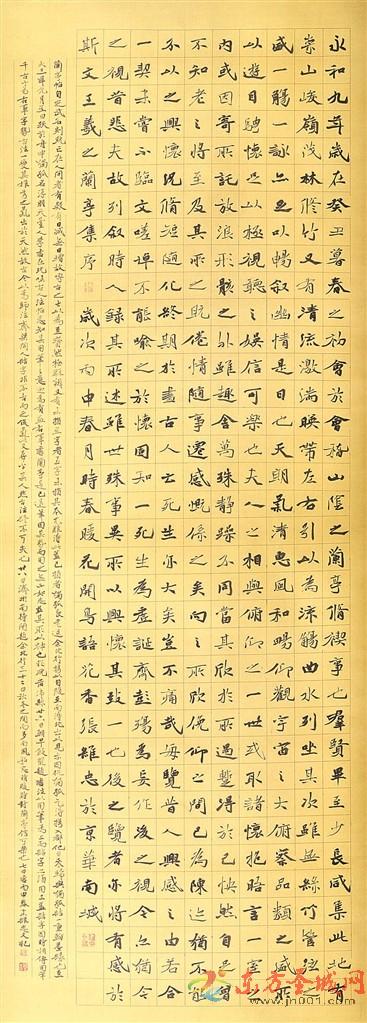

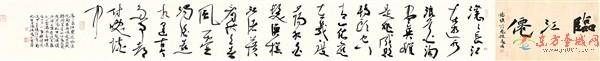

(80×227厘米)

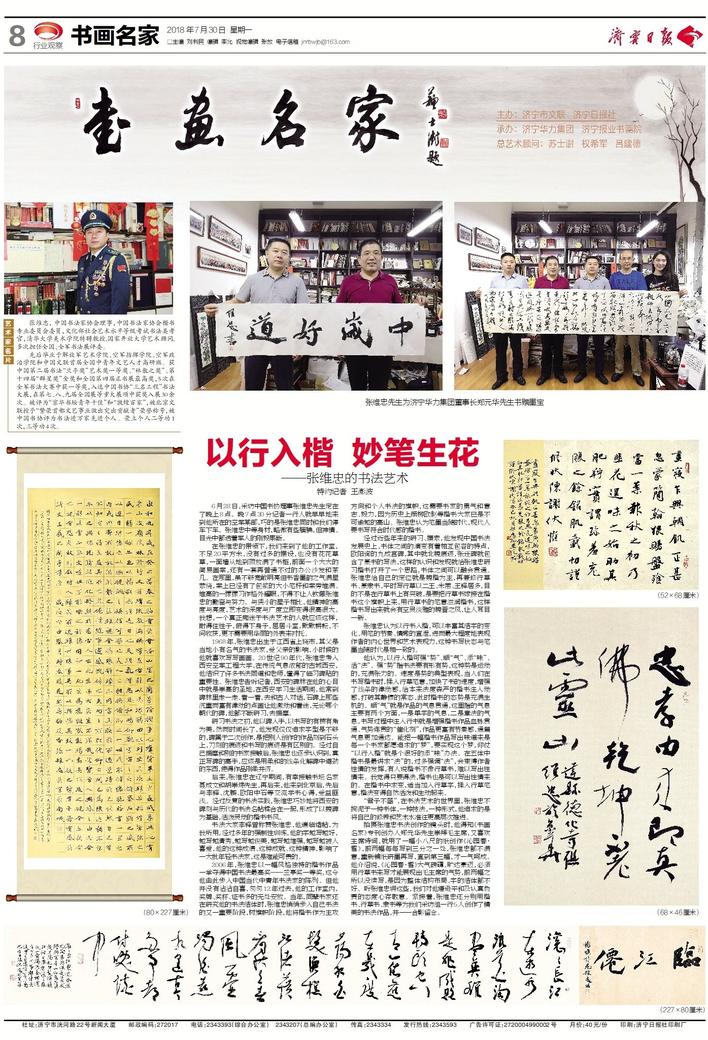

张维忠先生为济宁华力集团董事长郑元华先生书赠墨宝

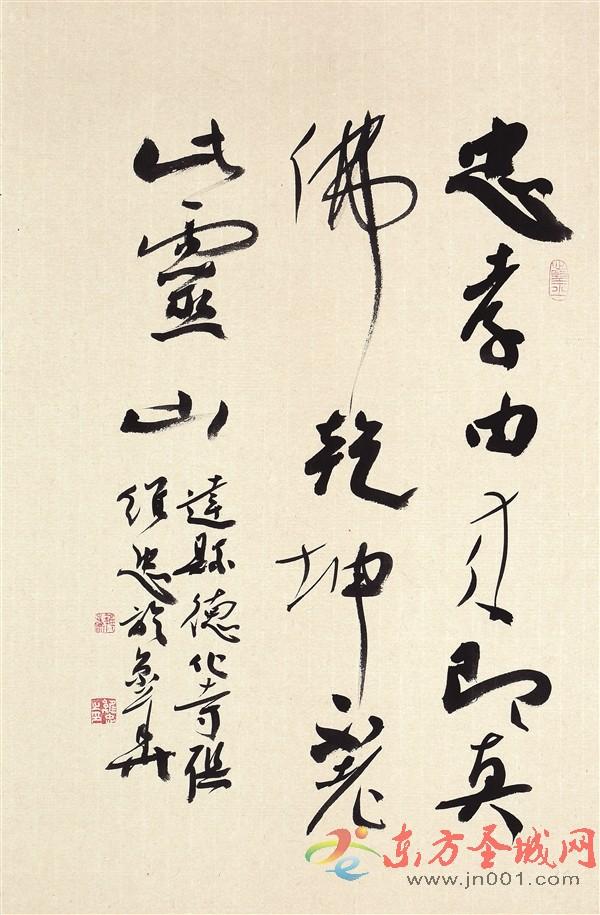

(52×68厘米)

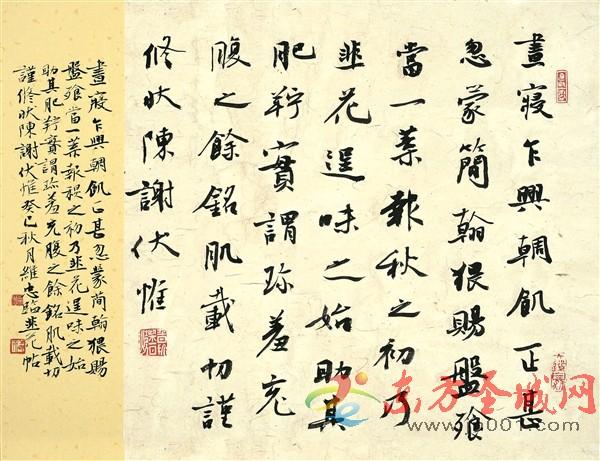

(68×46厘米)

(227×80厘米)