孔子于《六经》之中,对《诗经》有巨大的偏爱,即便到了晚年,从卫国返回鲁国后,还把《诗经》中《雅》和《颂》的乐曲收集整理出来,恢复其咏唱的面貌。《论语》中就曾18次涉及《诗经》内容,这比其他经典的总和还多。我们以孔子诠释《诗经》为例,来诠释他“温故而知新”的重要思想,是一件非常有趣,又非常有意义的事情。

子曰:“诗三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪’”,这一章最值得玩味、深思。

“思无邪”原是《诗经·鲁颂·駉》中一句诗:“思无邪,思马斯徂”。“思”在此篇本是无意的语音词,“邪”字也不作“邪恶”讲,孔子解为“思想纯正”,以此概括《诗经》的思想,赋予其道德意义,奠定其治国理政的理论根基。

我们可以想象,当孔子想要总括《诗经》思想时,也是辗转反侧、苦思冥想,突然,灵光一闪,“思无邪”三字浮现出来,一切就变得豁然开朗。“思无邪”确实出自《诗经》,确实是对《诗经》思想的精当概括,而这三个字又分明是孔子心血智慧的凝聚。他借一句普通的诗句,表达出自己一个重要的观点。这三个字还是这三个字,但意思、意境全变了,出乎其类,拔乎其萃。从这个意义上讲,孔子的“思无邪”已非《诗经》中的“思无邪”。

有人说孔子断章取义,有人说孔子牵强附会,但如果我们认为这是孔子创新的一种过程,那么这一过程有两个必不可少的要素:一是非对《诗经》精熟不可,《诗经》并非包袱、累赘,而是新思想诞生的母体。孔子曾说“不践迹,亦不入于室”,不踏着前人的脚印,学问和修养不会达到精深的境界。二是非打破前人的窠臼不可,旧的母体,时移世易,又会诞生出新的胚芽。亦如孔子所言:“温故而知新,可以为师矣”,这里的“新”就是新体会、新发现、新见解,只有获得这些“新”之后,孔子才敢“为师”,才会有创新性发展。

其实,不止做老师应如此,似乎所有文化的继承发展都应遵循这个路径,不可因循守旧,不可凿空出新。在一个活生生的传统里,新事物不是旧事物的对立面,而是它的深化:若不能深刻理解旧,人们便无从创新;若真想有所创新,还必须认真审视那份旧。因而,人既要谦虚一点,向古人学习;还要灵机一动,找到属于自己的新东西。孔子曾说自己“述而不作”,只阐述不创新,似乎是一个很守旧的人,但翻遍《论语》,你会发现孔子无时不在创新,借古人之口来阐释自己的思想,实质是“以述代作”,更加智慧圆融而已。

子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮。’何谓也?”子曰:“绘事后素”。曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也,始可与言《诗》矣”。孔子的学生子夏学习《诗经》很有心得,受到孔子的称赞,这让我们知晓如何才能温故知新。

子夏所问的文字出自《诗·卫风·硕人》,描写卫庄公夫人庄姜的美貌,不施粉黛,却绚丽无比。当子夏读到“素以为绚兮”,便问孔子“何谓也?”孔子以绘画来答复“绘事后素”。古人作画,先布五彩,再以白色分布其间,这样反而更能衬托绚烂的色彩。之后,子夏又推演出一个礼学道理,“礼后乎”。他认为礼如绘事之后的素,也就是礼作为人类社会的一种文明和文饰,它的实施必须建立在人类仁爱、忠信的道德良知之上。正如孔子所言:“仁而不仁如礼何?仁而不仁如乐何?”孔子最欣赏学生的创新能力,“举一隅而不以三隅反,则不复矣”。子夏能举一反三,悟孔子言所未言,所以受到孔子高度赞许,“起予者商也,始可与言诗矣”。

孔子就是这样,把一首描写女性美丽的诗篇,先类比联想到绘画上面,然后又引申发挥到“礼后乎”的伦理层面。这样解读已是全新的解读,已经和诗的本义毫不相干,或者说诗本身无足轻重了,孔子和子夏在这里很好的为我们演示了《诗经》由文学到政治的创新性转换。《诗经》是前人的,感悟却是自己的,《诗经》不会再起变化,但它却成了《论语》的源头活水。依据这个思路,我们可以这样解读,只要人的学问和道德还有提升的空间,那么对经典的挖掘探索就没有止境。

《论语》中,同样是写爱情,但孔子对两首诗的处理截然不同。《子罕》最后一章记载了这样一首诗:“唐棣之华,偏其反而。岂不尔思?室是远而”。唐棣的花朵,翩翩摇动,怎会不思念你呢?只是距离远罢了。孔子洞若观火,一针见血的指出:“未之思也,夫何远之有!”孔子看穿了这个主人公虚情假意、花言巧语,并未真正思念爱恋对方的本质,这属于最令孔子痛恨的“巧言令色,鲜矣仁”的范畴。这首诗被孔子从《诗经》里删除,因它无法给人带来正能量,任何消极、负面的东西,不能放任,至少不能成为主流,这是原则。

而另一首《关雎》,孔子评价为:“哀而不伤,乐而不淫”。君子、淑女在恋爱时节,在一起就快乐,离别就哀伤。孔子从中看出这种情感的美好和适中:快乐的时候不要过度,哀伤的时候也不要过度。由此得出普遍意义的结论:人,何时何地都要控制好自己的情感和行为,使之适度适中。至此,孔子的重要思想“中庸”已经呼之欲出了。

因此,孔子把《关雎》冠于《诗经》之首,与其说是讴歌了人性、情爱之美,倒不如说是孔子中庸思想的一个表达而已。孔子“温故知新”的落脚点很重要,孔子诠释《诗》,不是为了成为诗人、成为诗歌评论家,也不是站在古人的角度,探究为什么写和怎样写,而是重点关注它能为现实提供什么,能为现实服务,给民众一个正确指引,给社会一个正确的发展方向,就是好诗。

这两首诗的不同处理,我们似乎窥出孔子的苦心孤诣:人能弘道,非道弘人。《诗》只有立足现实,只有通过有效解读,用来教化民众,使之成为行动指南,才能称为“经”。春秋时期,《诗经》仅称作《诗》或者《〈诗〉三百》,经过孔子创造性劳动,完成从文学作品到政治作品的华丽转身,成为治国理政的经典著作,从而获得新的持久的生命力。

惭愧的是,我们今天解读经典,一般先看原文写的是什么,权威怎样讲,教参怎么说,标准答案是什么,“我”的见解呢?全然没有。“故”还在,可渐渐失去了“知新”的能力。所以,一旦经中无我,只能经是经、我是我,怎样为我所用,怎样反本开新,都成了问题。读经永远不是一个僵死的事情,它就像我们从古人那里借来的一束火把,照亮了自己,照亮了现实。我们只有站在前人的肩头,而不是匍匐在脚下,才能看清未来的路。

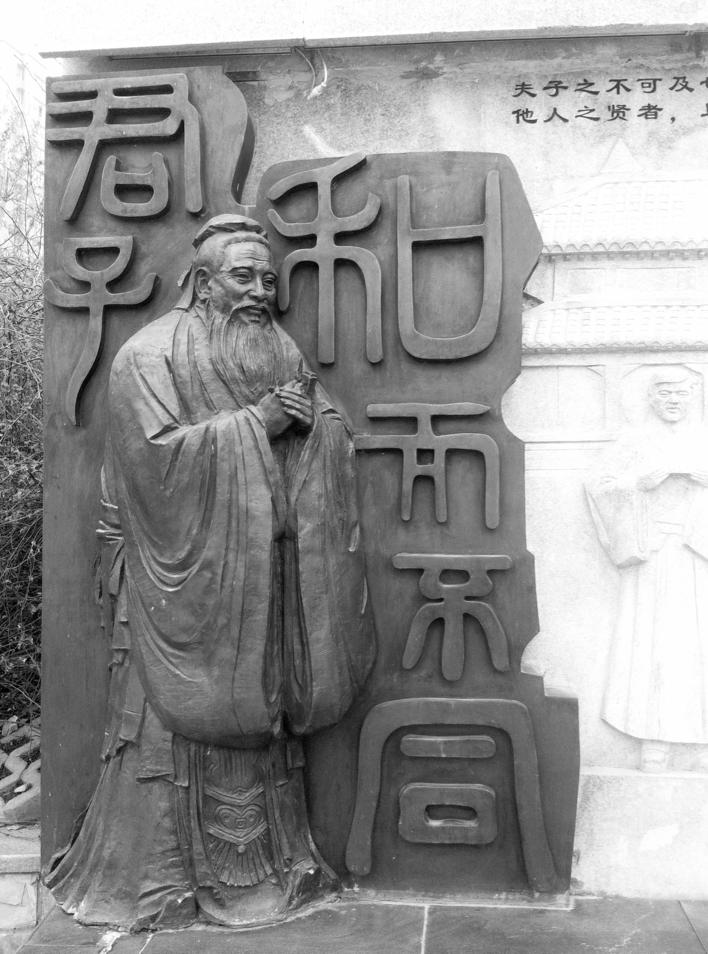

文化自信的根源在于优秀的传统文化,怎样搭起古与今的桥梁,怎样才能创造性转化、创新性发展,孔子对《诗经》的诠释,会给我们不少有益的启示。■成岳 摄影