■本报通讯员 姜海珍

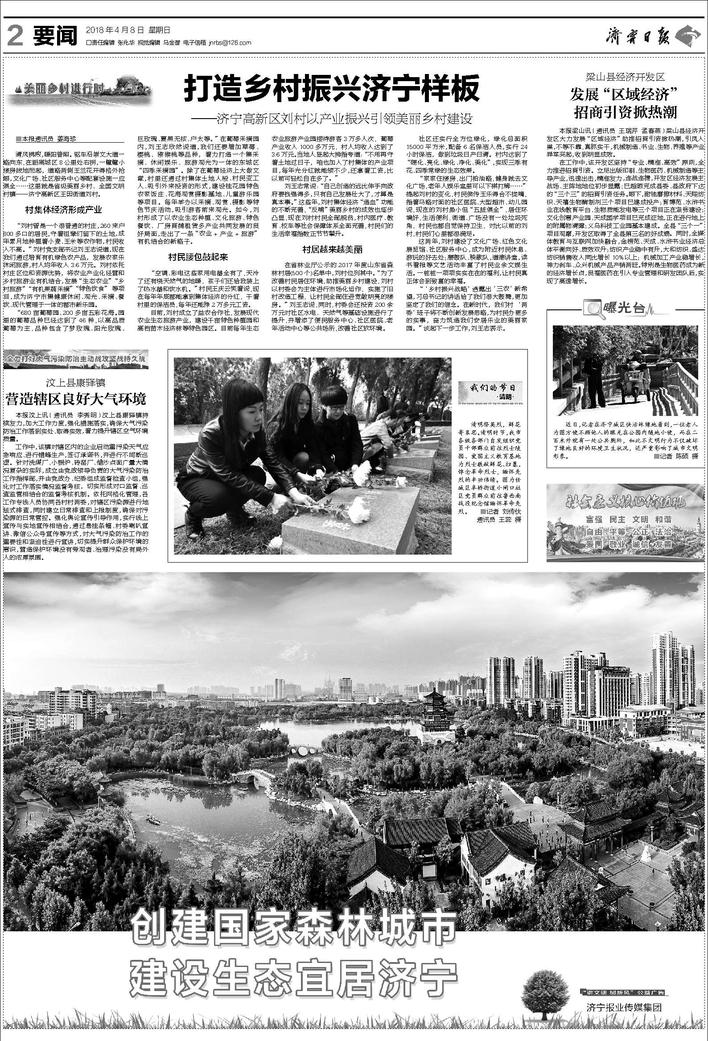

清风拂煦,暖阳普照。驱车沿崇文大道一路向东,在距离城区8公里处右拐,一幢幢小楼房拔地而起,道路两侧玉兰花开得格外抢眼,文化广场、社区服务中心等配套设施一应俱全……这里就是省级美丽乡村、全国文明村镇——济宁高新区王因街道刘村。

村集体经济形成产业

“刘村曾是一个很普通的村庄,260来户800多口的居民,守着祖辈们留下的土地,成年累月地种植着小麦、玉米等农作物,村民收入不高。”刘村党支部书记刘玉志说道,现在我们通过培育有机绿色农产品,发展农家乐休闲旅游,村人均年收入3.6万元。刘村依托村庄区位和资源优势,将农业产业化经营和乡村旅游业有机结合,发展“生态农业”“乡村旅游”“有机果蔬采摘”“特色饮食”等项目,成为济宁市集健康休闲、观光、采摘、餐饮、现代管理于一体的都市新乐园。

“680亩葡萄园、200多亩五彩花海。园里的葡萄品种已经达到了46种,以高品质葡萄为主,品种包含了梦玫瑰、阳光玫瑰、巨玫瑰、夏黑无核、户太等。”在葡萄采摘园内,刘玉志欣然说道,我们还要增加草莓、樱桃、猕猴桃等品种,着力打造一个集采摘、休闲娱乐、旅游观光为一体的东城区“四季采摘园”。除了在葡萄经济上大做文章,村里还通过村集体土地入股、村民变工人、吸引外来投资的形式,建设桂花园特色农家饭庄、花海观赏摄影基地、儿童游乐园等项目。每年举办以采摘、观赏、摄影等特色节庆活动,吸引游客前来观光。如今,刘村形成了以农业生态种植、文化旅游、特色餐饮、厂房商铺租赁多产业共同发展的良好局面,走出了一条“农业+产业+旅游”有机结合的新路子。

村民腰包鼓起来

“空调、彩电这些家用电器全有了,天冷了还有烧天然气的地暖,孩子们还给我装上了热水器和饮水机。”村民王庆云笑着说,现在每年年底都能拿到集体经济的分红,干着村里的保洁员,每年还能挣2万多元工资。

目前,刘村成立了益农合作社,发展现代农业生态旅游产业,建设千亩特色种植园和高档苗木经济林等特色园区。目前每年生态农业旅游产业园接待游客3万多人次,葡萄产业收入1000多万元,村人均收入达到了3.6万元。当地人竖起大拇指夸道:“不用再守着土地过日子,咱也加入了村集体的产业项目,每年光分红就能领不少,还拿着工资,比以前可轻松自在多了。”

刘玉志常说:“自己创造的远比伸手向政府要钱强得多,只有自己发展壮大了,才算是真本事。”这些年,刘村集体经济“造血”功能的不断完善,“反哺”美丽乡村的成效也逐步凸显,现在刘村村民全部脱贫,村内医疗、教育、校车等社会保障体系全面完善,村民们的生活幸福指数正节节攀升。

村居越来越美丽

在省林业厅公示的2017年度山东省森林村居(500个)名单中,刘村位列其中。“为了改善村民居住环境,助推美丽乡村建设,刘村以村委会为主体进行市场化运作,实施了旧村改造工程,让村民全部住进宽敞明亮的楼房。”刘玉志说,同时,村委会还投资200余万元对社区水电、天然气等基础设施进行了提升,并增添了便民服务中心、社区医院、老年活动中心等公共场所,改善社区软环境。

社区还实行全方位绿化,绿化总面积15000平方米,配备6名保洁人员,实行24小时保洁,做到垃圾日产日清。村内达到了“硬化、亮化、绿化、净化、美化”,实现三季有花、四季常绿的生态效果。

“家家住楼房,出门柏油路,健身就去文化广场,老年人娱乐室里可以下棋打牌……”提起刘村的变化,村民侯传玉乐得合不拢嘴,指着马路对面的社区医院、大型超市、幼儿园说,现在的刘村虽小但“五脏俱全”,居住环境好,生活便利,街道、广场没有一处垃圾死角,村民也都自觉保持卫生,对比以前的刘村,村民们心里都很满足。

这两年,刘村建设了文化广场、红色文化展览馆、社区服务中心,成为附近村民休息、游玩的好去处;腰鼓队、秧歌队,道德讲堂,读书看报等文艺活动丰富了村民业余文娱生活。一桩桩一项项实实在在的福利,让村民真正体会到致富的幸福。

“‘乡村振兴战略’透露出‘三农’新希望,习总书记的讲话给了我们很大鼓舞,更加坚定了我们的信念。在新时代,我们村‘两委’班子将不断创新发展思路,为村民办更多的实事,奋力筑造我们安居乐业的美丽家园。”谈起下一步工作,刘玉志表示。