本报记者 刘思宇 本报通讯员 高峰 尹茂领

2019年9月16日,市委编办将港航污染防治执法监管和监督管理职责划转至市港航事业发展中心。该中心按照市委市政府的决策部署,立即行动起来,把港航污染防治工作作为“打头阵”工作,加强领导,周密部署,精准施策,创新打法,实行指挥部会战体系,成立了平台、港口、船舶、航道、专家、督查6个专业组45人的专职队伍,实体化运作,形成了以指挥部为统领、各专业组牵线、专家组技术保障和督查组执纪问责的“1+4+2”工作体系。所属9个港航服务中心、6个船闸服务中心分别成立了污染防治工作专班,284人的干部职工队伍一线监管,建构起一套自上而下、自下而上、联动互动、高效顺畅的港航污染防治监管体系,统筹推进港口码头、船舶污染物接转处、水运工地、航道四大业务领域污染防治工作。经过一年来的努力,全市港航污染防治实现了由治标向治本、由粗放向精准,由“要我环保”到“我要环保”的转变,基本形成了港航清洁化生产新常态。

港口码头污染防治打开新局面

港口码头扬尘污染管控工作线是全市大气污染防治“十条工作线”之一,也是由一家单位牵头的工作线。市港航事业发展中心作为牵头部门,严格履行牵头责任,以“港口码头主体责任落实年”活动为主线,以落实污染防治技术导则为遵循,坚持严字当头、以“打”开路、水气并治、标本兼治,强化执法监管,精准指导帮扶,全市港口面貌发生了翻天覆地的变化,防污治污的能力和水平获得显著提升。今年以来,共派出检查组2483个,检查人员1.1万余人次,检查港口8421家次,线上线下发现并整改问题7397个,下发通报41份,通报港口50家次,问题转办53份,挂牌督办16份,问责预警5份,由县(市、区)交通运输局行政罚款58万元。

压实“三个责任”。该中心牢固树立“企业环保才是本质环保”的理念,将2020年定为“港口企业污染防治主体责任落实年”,把落实企业污染防治主体责任作为贯穿始终的工作来抓,建立健全了资金投入、防污设施、创新应用、文化建设等13项主体责任体系。通过开展专项执法检查和结对指导帮扶,不断压实港口企业污染防治主体责任。同时,与属地政府及交通运输部门建立以“会议联席、信息联通、监管联动、执法联合、整治联手、应急联步”为主要内容的联防联控联治“三联六要求”工作机制,形成强大的工作合力。对有关县市区和该中心下设的8个分中心严格实施周、月考核排名,有力促进属地管理、行业监管责任落实落地。

建立“三级”平台。今年,在市港航事业发展中心监控平台的基础上,8个分中心、52家港口共投资112万元,分别建立了智慧港航环保二级、三级监控平台,实现了24小时线上全时段、全覆盖、无缝隙网格化监控,形成了“1+8+N”的线上监察新机制,线上监察机位由4台增加到72台,工作人员由12人增加到244人,巡查港口的周期由2个小时缩短到5分钟,线上监管更加全面、精准、高效。同时,委托科技公司,研发了三级平台闭环监管系统,线上一旦发现问题,各级平台按职责分工进行流程化处置,最终形成问题闭环销号。系统定期对线上问题进行大数据分析,为污染防治工作提供了数据支撑,形成了“三级监控、闭环处置、数据分析”的监管新模式,切实发挥了线上监察的“千里眼”作用,也大大减轻了线下监管的压力。二级、三级平台运行以来,线上共发现问题2156例,并全部闭环整改,整改完成率100%。

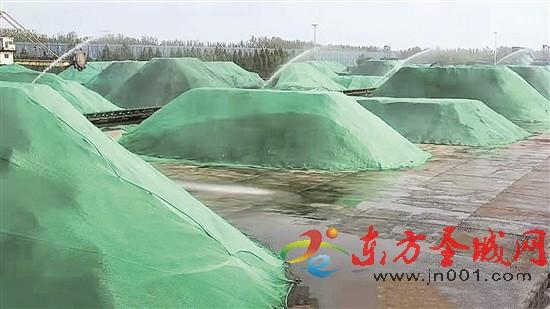

推进“四化”建设。以市委市政府提出的港口码头污染防治抑尘极限化、喷淋智能化、堆场车间化、车辆清洁化“四化”为目标,强化扬尘治理管控。先后开展了“夯实月”、“提升月”活动,常态化开展“扫黑除尘”,高标准开展了港口春季绿化活动,全市港口累计投资7310余万元,硬化地面13万余平方米,配备洒水车、清扫车103台,落料口配备伸缩溜筒及防尘帘85个,分区域设置防风抑尘网5758米,视频升级182个,种植树木30.3万余棵、花卉7万余棵、草坪11.2万余平方米,新增绿化面积1.5万余平方米,涌现出了荣信港、跃进港等一大批“园林式港口”“花园式港口”,港口的防尘抑尘能力显著提升。升级改造智能喷淋。选取跃进港、友邦港为试点,引入无线传输、红外激光传感等先进技术,实现了料口、落料口、洗车台、堆场喷淋的自动控制、远程控制,即将进入全面推广阶段。加快推进堆场车间建设。制定了堆场车间建设指导意见,对接河长制办公室、水利等部门,积极解决建设用地难题。目前,经开区顺达港、嘉祥县友邦港已累计投资4000余万元,建设封闭车间5万余平方米,有效杜绝了堆场扬尘。这一做法将在具备建设条件的港口陆续推开。开展洗车台专项治理。按照技术导则标准要求,全市52家港口码头全部升级改造了洗车台,严格控制洗车时间和效果,实现了进出港车辆清洁化。徐庄港张经理介绍:“过去,港口环境脏乱差,煤尘飞扬,都不敢开窗户。现在,通过扬尘治理,不再是晴天一身土、雨天两脚泥,环境好了,客户多了,企业发展也更有后劲了!”。

开展夏季攻坚。坚持“冬病夏治”原则,组织开展了“夏季突出问题集中治理”专项行动,重点抓好了夜间作业亮化、监控视频全覆盖、PM10设备运行、洗车台升级改造、疏港路智能喷淋、门禁系统对接等“七大任务”的推进落实,全市52家港口累计投入环保改造资金685万余元,新增高杆灯19个、照明灯456盏、摄像头40处,新建和改造洗车台32处,完成疏港路智能喷淋42家,安装对接门禁系统54套,新增和修复PM10设备52台,为打好秋冬季港航污染防治攻坚战奠定了坚实基础。

组织专项治理。针对港口水污染设施设备建而不用、装卸作业货物散落污染水体等问题,该中心坚持水气并治、标本兼治原则,深入开展了以“十个必须、十个确保”为重点的港口水污染专项治理行动,促进港口绿色可持续发展。行动期间,全市港口码头累计投入环保改造资金1667.7万元,新建生产污水处理系统3套、沉淀池69个、排水沟7178米,新增或改造吊机接料板83处、皮带机防散落装置49套,更新水污染治理制度流程76套,新增水污染治理标识标牌560块、分类垃圾桶93套,修补挡水坎5686米,排查治理港区生产污水渗漏隐患89处。

创新战术打法。坚持净化、硬化、亮化、绿化、美化“五化”目标,监督港口落实日常保洁措施,组织开展了季度“大体检”和“专家下基层、环保巡诊行”活动,深入港口企业一线,着力“查病因、开药方、治顽疾”,集中解决了港口存在的一批难题。借鉴安全生产等领域好的做法,建立健全了“网格化实名制、分级分类差异化、考核排名、异地执法互查、‘扫黑除尘’、督导检查、精准帮促提升”七大监管新机制,监管体系更加完善。开展全员环保素质提升工程,开展了港航污染防治“大学习、大培训、大比武”活动,突出企业主要负责人、分管负责人、一线班组长等“关键少数”,建立企业内部奖惩考核制度,提升了全员环保素质。在微信公众号创新推出了“一榜一台一栏一篇”(激励榜、曝光台、建言栏、故事篇)专栏,有效发挥激励宣传作用。鼓励港口积极开展污染防治技术革新,推出了纳米级干雾除尘、热带雨林喷淋、高架雾炮、电动滚刷清扫器、移动接料板等先进经验,并广泛应用到生产一线。

船舶污染物接转处取得新突破

船舶污染物主要包括生活垃圾、生活污水、含油污水三类,实现“三类污染物”有效上岸接收、转运、处置,是保护航道水环境质量的重要一环。该中心通过完善设施设备、狠抓规范提升,实现了“三类污染物”的全部上岸接收,尤其是破解了含油污水接收难题,实现了含油污水接收零的突破。

完善设施抓建设。为切实掌握各港口设施设备建设、配备、运行和计划情况,该中心按照《济宁市2020年生态环境质量攻坚方案》要求,开展了大摸排大普查活动,编制完成了船舶污染物接转处设施设备详细清单及配备计划。督促港口企业对照配备计划,加大资金投入,配套完善了油污水、垃圾接收、转运或处理处置设施。截至目前,全市52家港口企业全部高标准建设了船舶污染物接转处设施,其中生活污水、含油污水接收设施各52套、流动生活污水接收车52辆、船舶垃圾接收储存容器290个、船舶垃圾智能接收一体柜15台,配备分类垃圾桶290个,船舶污染物接收标识牌52个。

统一标准抓规范。研究出台了我市《船舶污染物接转处技术导则》,进一步明确了行业治理规范,并组织开展了全员大培训,大力开展宣传工作。下发了《济宁市船舶污染物接转处攻坚战实施方案》《关于全面开展船舶污染物接收工作的通知》等指导性文件20余份,统一印制了船舶污染物接收证明、接收转运监管联单、船舶污染物接收和转运台账,科学制定了船舶污染物接收量化标准,全面启用了船舶污染物接收专用章,船舶污染物接转处工作实现了制度化、规范化、标准化。

借助科技抓监管。该中心委托科技公司研发了船舶污染物手机APP系统,该系统可以查询到辖区内各港口企业接收的船舶名称,以及送交的时间地点、污染物的名称数量以及全过程影像资料。各级执法监管单位不出门就可以用手机方便查询到港船舶垃圾的接收、转运和处置情况,并对每个环节实行在线监管。同时,积极引导港口配备了船舶生活垃圾智能接收一体柜,船员用微信扫一下二维码就能方便快捷的送交船舶垃圾,实现了固体垃圾接收的自助交付、智能称重。

破解难题抓提升。针对含油污水接收不上来的难题,该中心围绕船舶污染物“从哪里接、转到哪里、有多少产量、产量与交量是否相符、如何有效监管”等问题,深入港口码头、船舶一线开展精准调研,拿出了具体可行、行之有效的解决方案。组织有关人员前往南方考察,学习先进地区好的经验做法,改良油污水接收方式,创新制作了鸭嘴型快速抽油装置,一举突破了含油污水接收瓶颈,实现了船舶污染物特别是含油污水接收的零的突破。为提高含油污水的接收效率,借鉴生活污水“动静结合”的接收模式,指导港口配备了机动、灵活的含油污水流动接收车,打破了固定地点接收的限制,实现了港口前沿各区域的动态接收。目前,全市52家港口企业已全面接收船舶三类污染物,实现了船舶污染物的常态化接收。“以前接收一次含油污水(生活污水),光调船就得半天,现在船不用动,油污水和生活污水接收车开过来就能接,一点不耽误时间,又快又方便,真好!”,常年跑船的刘师傅如是说。

该中心污染防治科负责人表示,“下一步,市港航事业中心将落实省市关于船舶污染物治理的工作要求,积极推进船舶水污染物收集、接收、转运和处置,加快推进船舶污染物接转处监管平台建设,实现全过程联单管理电子化,确保实现船舶污染物来源可溯、去向可循、全程可控和真接收、真转运、真处置的目标”。

水运工程污染防治实现新提升

目前,我市在建水运工程共有5个。其中,市级管理项目3个,分别是韩庄复线船闸工程、京杭运河“三改二”工程、湖西航道工程,县级管理项目2个,分别是新万福河复航工程、主城港区跃进沟作业区物流园区。市港航事业发展中心严格履行市级行业监管职责,以《水运工程污染防治技术导则》为指导,督促水运工地施工企业严格落实扬尘管控“八个百分之百”,牵头抓好全市水运工程污染防治工作。

健全制度抓规范。逐步建立完善了污染防治责任、施工机械和船舶进场审查备案、日巡查、问题跟踪整改等工作制度,建立了每日环保措施落实、环保设备、施工机械设备、问题整改等清单,督促水运工地企业成立污染防治工作队伍,明确专职环保员,强化施工环保教育,确保各项污染防治工作措施落实到位。

系列活动促提升。2019年9月以来,先后开展了秋冬季绿色施工动态管控、水运工程污染防治专项整治、秋冬季水运工程扬尘治理攻坚战、水运工程“导则落实月”等系列活动,督促各水运工地对照活动任务目标和技术导则要求,逐项排查存在的短板、问题,拉出问题清单,明确整改时限,确定责任人员,督促整改落实,实现结果闭环。截至目前,全市5个水运工程项目累计投入环保资金709.5万元,累计配备苫盖网300余万平方米、雾炮18台、洒水车15台、焊烟净化器4台,施工船舶累计安装污油水柜173台、生活污水柜113台。

配备“神器”强监管。为解决水运工地非道路移动机械超标排放导致“冒黑烟”的问题,该中心按照有关要求,督促施工企业对未达到第三阶段排放标准的31台非道路移动机械,全部安装了颗粒物捕集器,全市5个水运工程共使用非道路移动机械63台,全部达到排放标准。同时又配备了柴油车不透光烟度检测仪,强化对非道路移动机械的日常抽测。该设备可实时检测非道路移动机械尾气排放数值,进而准确判断是否实现达标排放,改变了以往只能靠肉眼观察进行判断的情况。

航道污染防治获得新进展

我市航道通航里程为1100公里,贯通任城、邹城、微山、梁山等10个县(市区),里程居全省第一位。航道污染防治是航道维护中的一项重要工作,不但关系到通航安全,还直接影响到航道水质及生态安全。

该中心按照“建立管理机构、明确工作目标、落实管理责任”的要求,建立起两级“航道长制”管理网络,健全责任体系,明确责任人员和管理范围,全面抓好航道污染物控源、截污、巡查、清障、打捞等各种管护措施的落实,实现了全市通航航道“航道长”负责制全覆盖。与属地交通运输部门建立航道长联席会议制度,开展航道联合巡查活动,建立定期通报和会商等工作机制。压实船闸运行单位、港口码头航道污染防治责任,完善船闸生活垃圾、生活污水、油污水处理接收设施,及时打捞清理航道内的垃圾等固体漂浮物,形成了各司其职、协同作战、齐抓共管的工作格局。

“任重而道远者,不择地而息”。我市港航污染防治工作没有休止符、永远在路上。市港航事业发展中心负责人表示,济宁港航人将始终践行“绿水青山就是金山银山”生态理念,紧紧围绕中央、省市环保要求,充分发挥“不怕苦、不怕累、勇担当、争一流”的港航精神,压实责任,强化监管,创新打法,提升效能,全力全速推进港航污染防治工作取得新进展,坚决打赢污染防治攻坚战。

123

召开全市港航污染防治工作动员会

开展联防联控联治现场检查

“花园式”港口一角

荣信港高压静电负离子除尘设备

船舶生活垃圾实现分类、智能接收

监管人员对非道路移动机械尾气排放进行检测

友邦港堆场“车间化”

易隆港“梯形”堆垛