李自良(733~795),唐代名将,曾参与平息安史之乱、从征袁晁陈庄起义军、平定田悦叛乱,镇守河东太原,历经玄宗、肃宗、代宗和德宗四朝,为唐朝立下赫赫战功,《旧唐书》《新唐书》为之立传。李自良被封朗宁郡王,卒赠太保,是古代官职最高的泗水人。

家学世代相传

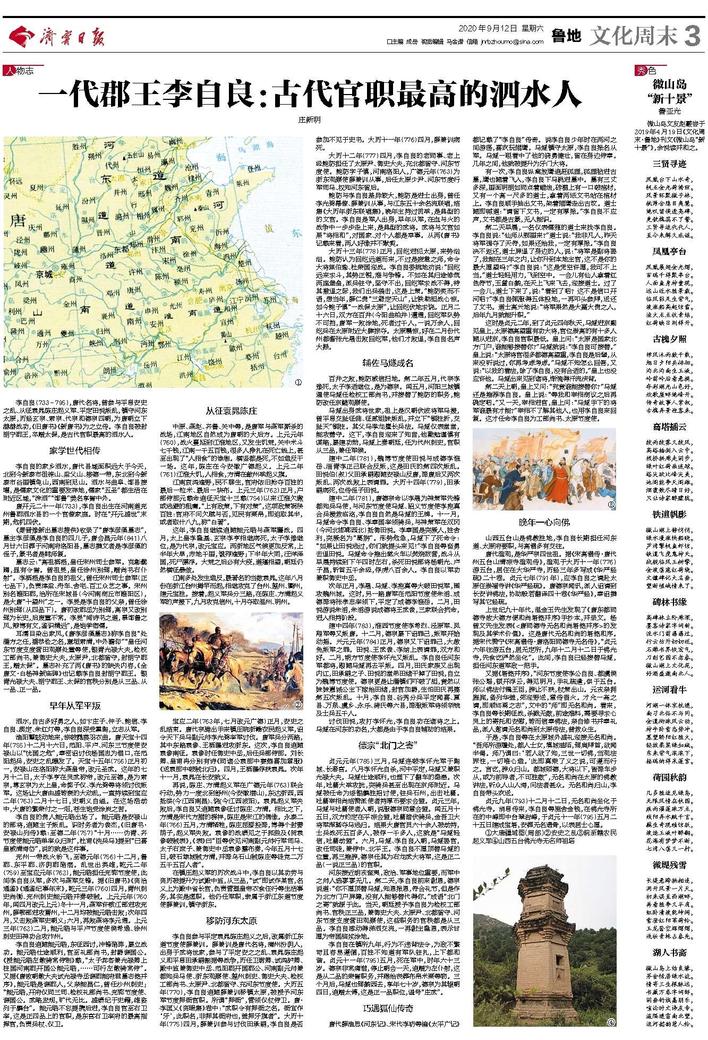

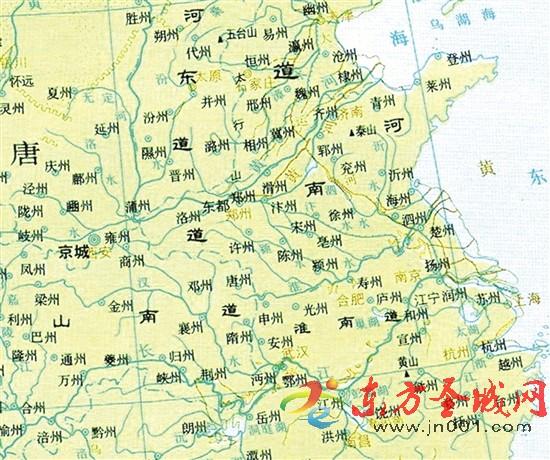

李自良的家乡泗水,唐代县域面积远大于今天,北到今新泰市徂徕山、梁父山、楼德一带,东北到今新泰市谷里镇龟山,西南到尼山。泗水与曲阜、邹县接壤,是儒家文化的重要发祥地,儒家“五圣”都生活在附近区域,“洙泗”“邹鲁”美名享誉中外。

唐开元二十一年(733),李自良出生在河南道兖州鲁郡泗水县的一个官僚家庭。时在“开元盛世”末期,危机四伏。

《秦晋豫新出墓志搜佚》收录了“唐李彦藻墓志”,墓主李彦藻是李自良的四儿子,唐会昌元年(841)八月廿六日葬于河南府洛阳县,墓志撰文者是李彦藻的侄子,篆书者是韩师复。

墓志云:“高祖栖梧,皇任宋州司士参军。克彰懿躅,显有令誉。曾祖旻,皇任徐州别驾,赠尚书右仆射”。李栖梧是李自良的祖父,曾任宋州司士参军(正七品下),负责津梁、舟车、舍宅、百工众艺之事。宋州别名睢阳郡,治所在宋城县(今河南商丘市睢阳区),是大唐“十望州”之一。李旻是李自良的父亲,曾任徐州别驾(从四品下)。唐初改郡丞为别驾,高宗又改别驾为长史,后废置不常。李旻“阅诗书之道,慕邹鲁之风,辩博有文,鉴识精远”,是饱学宿儒。

耳濡目染出家风,《唐李彦藻墓志》称李自良“处藩方之任,播恭俭之名,塞垣肃清,中外瞻仰”“皇任河东节度支度营田观察处置等使,银青光禄大夫,检校工部尚书,兼御史大夫,太原尹,北都留守,封朗宁郡王,赠太保”。墓志补充了两《唐书》的缺失内容,《全唐文·白杨神新庙碑》也记载李自良封朗宁郡王。银青光禄大夫、朗宁郡王、太保的官秩分别是从三品、从一品、正一品。

早年从军平叛

泗水,自古多好勇之人,如卞庄子、仲子、鲍信、李自良、郝定、朱红灯等,李自良深受熏陶,立志从军。

渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。唐天宝十四年(755)十二月十六日,范阳、平卢、河东三节度使安禄山以“忧国之危”,奉密诏讨伐杨国忠为借口,在范阳起兵,安史之乱爆发了。天宝十五年(756)正月初一,安禄山在洛阳称大燕皇帝,改元圣武。这年的七月十二日,太子李亨在灵武称帝,改元至德,是为肃宗,尊玄宗为太上皇,命郭子仪、李光弼等将领讨伐叛军。这场让大唐由盛转衰的大动乱,一直持续到宝应二年(763)二月十七日,史朝义自缢。在这场浩劫中,大唐的繁荣付之一炬,苍生饱受涂炭之苦。

李自良的贵人能元皓出场了。能元皓是安禄山的部将,追随主子叛乱。识时务者为俊杰,《旧唐书·安禄山列传》载:至德二年(757)“十月……伪青、齐节度使能元皓单率众归附”,杜甫《洗兵马》提到“已喜皇威清海岱”,说的就是这件事。

兖州一带战火纷飞,至德元年(756)十二月,鲁郡、东平郡、济阴郡陷落。乱世出英雄,乾元二年(759)至宝应元年(762),能元皓担任兖郓节度使,此间李自良从军,多次与燕军交锋。据《旧唐书》《资治通鉴》《通鉴纪事年末》,乾元三年(760)四月,青州刺史尚衡、兖州刺史能元皓并奏破贼。上元元年(760年,闰四月改元上元)冬十一月,燕军许敬江部进攻兖州,薛鄂部进攻曹州,十二月均被能元皓击败;次年四月,又击败燕军史朝义;六月,再败燕将李元遇。上元三年(762)二月,能元皓与平卢节度使侯希逸、徐州刺史田神功合攻汴州。

李自良追随能元皓,东征西讨,冲锋陷阵,屡立战功。能元皓仕途顺利,官至礼部尚书,封爵谯国公。《授能元皓左散骑常侍制》载,“太子宾客兼光禄卿上柱国河南郡开国公能元皓,……可行左散骑常侍”。又据《唐故朝散大夫试光禄寺丞谯郡能府君墓志铭并序》,能元皓是谯郡人,父亲能昌仁,曾任沙州刺史;“能元皓,开府仪同三司、检校礼部尚书、兖郓节度使、谯国公。武略宏规,旷代无比。盛绩纪于史籍,雄姿列于麟台”。能元皓不忘提携后进,李自良官至右卫率,这是正四品上的官职,是东宫右卫率府的最高指挥官,负责兵杖、仪卫。

从征袁晁陈庄

中原、燕赵、齐鲁、关中等,是唐军与燕军厮杀的战场,江南地区自然成为唐朝的大后方。上元元年(760),战火蔓延到江淮地区,又发生饥荒,关中米斗七千钱,江南一千五百钱,很多人挣扎在死亡线上,甚至出现了“人相食”的惨剧。横竖都是死,不如造反干一场。这年,陈庄在今安徽广德起义。上元二年(761)江淮大饥,人相食,方清在歙州举起义旗。

江南哀鸿遍野,民不聊生,官府依旧抢夺百姓的最后一粒米、最后一块布。上元三年(762)正月,户部侍郎元载命追征天宝十三载(754)以来江淮欠缴或逃避的租庸。“上有政策,下有对策”,这项政策祸殃百姓:官府不问欠赋与否,见民有粟帛,即迫取其半,或者取什八九,称“白著”。

这年,李自良继续追随能元皓与燕军鏖战。四月,太上皇李隆基、玄宗李亨相继病死,太子李豫继位,是为代宗,改元宝应。两浙地区气候更加反常,上半年大旱,赤地千里,饿殍遍野;下半年大雨,汪洋泽国,死尸漂浮。大荒之后必有大疫,道殣相望,朝廷仍然横征暴敛。

江南多处发生造反,最著名的当数袁晁,这年八月份在浙江台州揭竿而起,相继攻克了台州、越州、衢州,建元宝胜。接着,起义军兵分三路,在陈庄、方清起义军的声援下,九月攻克信州,十月夺取温州、明州。

宝应二年(763年,七月改元广德)正月,安史之乱结束。唐代宗腾出手来镇压皖浙赣农民起义军,诏令天下兵马副元帅李光弼率军讨伐。唐军兵分两路,其中东路袁傪、王栖曜进攻浙东。这次,李自良追随袁傪南征。袁傪时任御史中丞,后任兵部侍郎。刘长卿、皇甫冉分别有诗《同诸公袁郎中宴筵喜加章服》《送袁郎中破贼北归》。四月,王栖曜俘获袁晁。次年十一月,袁晁在长安就义。

再说,陈庄、方清起义军在广德元年(763)联合行动,势力一度北到舒州(今安徽潜山),东达浙西,西抵洪(今江西南昌)、饶(今江西波阳)。袁晁起义军失败后,李自良又追随袁傪征讨陈庄、方清。相比之下,方清是宋代方腊的榜样,陈庄是宋江的偶像。永泰二年(766)五月,方清牺牲,陈庄屈膝投降,博得个封妻荫子,起义军失败。袁傪的战绩见之于孤独及《贺袁傪破贼表》,《表》曰“臣等伏见河南副元帅行军司马、太子右庶子、兼御史中丞袁傪露布奏,今年五月十七日,破石埭城贼方清,并降乌石山贼陈庄等徒党二万五千五百人者”。

在镇压起义军的历次战斗中,李自良以其功劳与资历被提升为试殿中监,从三品,“试”即试作某官,名义上为殿中省长官,负责管理皇帝衣食住行等生活事务,其实是虚职。他仍任军职,隶属于浙江东道节度使薛兼训,镇守浙东。

移防河东太原

李自良参与平定袁晁陈庄起义之后,改属浙江东道节度使薛兼训。薛兼训是唐代名将,蒲州汾阴人,出身于武将世家,参与了平定安之之乱、袁晁陈庄起义和平息田承嗣割据等战争,历任卫尉卿、试鸿胪卿、殿中监兼御史中丞、范阳郡开国郡公、河南副元帅兼都知兵马使、浙东观察使、越州刺史、御史大夫、检校工部尚书、太原尹、北都留守、充河东节度使。大历五年(770),李自良追随薛兼训移镇太原,被授予河东军节度押衙官职。所谓“押衙”,管领仪仗侍卫。唐·李匡乂《资暇集》卷中:“武职令有押衙之名。衙宜作‘牙’,此职名,非押其衙府也,盖押牙旗者”。大历十年(775)四月,薛兼训参与讨伐田承嗣,李自良是否参加不见于史书。大历十一年(776)四月,薛兼训病死。

大历十二年(777)四月,李自良的老同事、老上级鲍防担任了太原尹、御史大夫,充北都留守、河东节度使。鲍防字子慎,河南洛阳人,广德元年(763)为浙东观察使薛兼训从事,后任太原少尹、河东节度行军司马、权知河东留后。

鲍防与李自良差异较大,鲍防是进士出身,曾任李光弼幕僚、薛兼训从事,与江东五十余名流联唱,结集《大历年浙东联唱集》,晚年主持过贡举,是典型的的文官。李自良是军人出身,早年从军,在血与火的战争中一步步走上来,是典型的武将。武将与文官如果“将相和”,对国家、对个人都是幸事。从两《唐书》记载来看,两人好像并不默契。

大历十三年(778)正月,回纥进犯太原,来势汹汹。鲍防认为回纥远道而来,不过是疲惫之师,命令大将焦伯瑜、杜荣国迎战。李自良委婉地劝说:“回纥远来求斗,其势正锐,难与争锋。不如在其归途修筑两座堡垒,派兵驻守,坚守不出,回纥军求战不得,待其撤退之际,我们出兵袭击,这是上策。”鲍防笑而不语,想当年,薛仁贵“三箭定天山”,让铁勒胆战心惊。如今鲍子慎“一战保太原”,让回纥伏地求饶。正月二十六日,双方在百井(今阳曲柏井)遭遇,回纥军队势不可挡,唐军一败涂地,死者过千人,一说万余人,回纥兵在太原附近大肆掠夺。太原震惊,好在二月份代州都督张光晟击败回纥军,他们才败退,李自良名声大振。

辅佐马燧成名

百井之败,鲍防威信扫地。第二年五月,代宗李豫死,太子李适继位,是为德宗。闰五月,河阳三城镇遏使马燧任检校工部尚书,并接替了鲍防的职务,鲍防改任京畿观察使。

马燧出身武将世家,祖上是汉朝伏波将军马援,曾平息交趾征侧、征贰姐妹叛乱,并立下“铜柱折,交趾灭”铜柱。其父马季龙擅长兵法。马燧仪表堂堂,能攻善守。这下,李自良迎来了知音,他勤勉谨慎有谋略,屡建功勋,马燧上奏朝廷,任为代州刺史,官职从三品,兼任军候。

建中二年(781),魏博节度使田悦与成德李惟岳、淄青李正己联合反叛,这是田氏的第四次叛乱。田悦伯(叔)父田承嗣跟随安禄山反唐,降唐后又两次叛乱、两次战败上表请罪。大历十四年(779),田承嗣病死,位传侄子田悦。

建中二年(781),唐德宗命以李晟为神策军先锋都知兵马使,与河东节度使马燧、昭义节度使李抱真合兵援救临洺,李自良自然是马燧的王牌。十一月,马燧命令李自良、李奉国率领骑兵,与神策军在双冈(今河北邯郸西北)抵御田悦。李奉国是突厥人,姓舍利,突厥名为“葛旃”。形势危急,马燧下了死命令:“如果让田悦逃过,你们就提头来见!”李自良等奋勇击退田悦。马燧命令推出燃火车以焚烧敌营,战斗从早晨持续到下午四时左右,杀死田悦部将杨朝光、卢子昌,斩首五千余级,俘虏八百余人。李自良以军功兼职御史中丞。

次年正月,李晟、马燧、李抱真等大破田悦军,围攻魏州城。这时,另一路唐军在范阳节度使朱滔、成德降将张孝忠率领下,平定了成德李惟岳。二月,田悦游说朱滔,朱滔游说成德将王武俊,三家联合抗命,进入相持阶段。

建中四年(783),淮西节度使李希烈、泾原军、凤翔军等又叛唐。十二月,德宗屡下诏罪己,叛军开始动摇。兴元元年(784)正月,德宗又下诏罪己,大赦免叛军之罪。田悦、王武俊、李纳上表请罪,双方和好。二月,朔方节度使李怀光又叛乱。李自良任河东军都将,跟随马燧再去平叛。四月,田氏家族又出现内讧,田承嗣之子、田悦的堂弟田绪干掉了田悦,自立为魏博节度使。德宗更是让藩镇们吓破了胆,竟然以妹妹嘉诚公主下嫁给田绪,封官加爵,生怕田氏再搞第五次叛乱。十月,李自良、谷秀分兵平定闻喜、夏县、万泉、虞乡、永乐、猗氏等六县,降服叛军将领辛兟及士兵五千人。

讨伐田悦,攻打李怀光,李自良功在诸将之上。马燧在河东的功名,大都是由于李自良辅助的结果。

德宗“北门之寄”

贞元元年(785)三月,马燧连破李怀光军于陶城、长春宫。八月李怀光自杀,河中平定,马燧又兼职光禄大夫。马燧仕途顺利,也埋下了翻车的隐患。次年,吐蕃大举攻扰,突骑兵甚至出现在京师附近。马燧被任命为绥银麟胜招讨使,驻兵石州,出击吐蕃。吐蕃宰相尚结赞派使者持厚币要求会盟。贞元三年,马燧与吐蕃使者入朝,说服德宗同意会盟。闰五月十五日,双方约定在平凉会盟,吐蕃暗伏骑兵,金吾卫大将军浑瑊夺马逃归。结果大唐官员六十余人被劫持,士兵战死五百多人,被俘一千多人,这就是“马燧轻信,吐蕃劫盟”。六月,马燧、李自良入朝,马燧罢官,改任司徒,兼侍中、北平王。李自良不愿顶替马燧的位置,再三推辞,德宗任其为右龙武大将军,这是正二品(一说正三品)的官职。

河东接近胡戎蛮夷,政治、军事地位重要,而军中之帅人选寥寥无几。第二天,李自良前来谢恩,德宗说道:“你不愿顶替马燧,知恩报恩,符合礼节,但是作为北方门户屏障,没有人能够替代得你。”成语“北门之寄”就源于此。当天,朝廷授予李自良为检校工部尚书、官秩正三品,兼御史大夫、太原尹、北都留守、河东节度支度营田观察使,这些职务的官秩都是从三品。李自良感动得涕泗交流,一再谢主隆恩,表示甘愿为帝国脑浆涂地。

李自良在镇所九年,行为不违背法令,为政不繁苛且容易遵循,百姓不知道有军队驻扎,上下都和谐。贞元十一年(795)五月,死在军中,时年六十三岁。德宗非常痛惜,停止朝会一天,追赠为左仆射,这是从二品的荣誉职务,并赐给丧葬布帛米粟等物。三个月后,马燧也驾鹤西去,享年七十岁,德宗为其辍朝四日,追赠太傅,这是正一品职位,谥号“庄武”。

巧遇狐仙传奇

唐代薛渔思《河东记》、宋代李昉等编《太平广记》都记载了“李自良”传奇。说李自良少年时在两河之间游荡,喜欢玩猎鹰。马燧镇守太原,李自良报名从军。马燧一眼看中了他的骁勇健壮,留在身边侍奉。几年之间,他就被提升为牙门大将。

有一次,李自良纵禽放鹰追赶狐狸,狐狸钻进古墓,鹰也随着飞入,李自良下马跳进墓中。墓有三丈多深,里面明朗如同点着蜡烛,砖榻上有一口破棺材,又有一个高一尺多的道士,拿着两纸文书站在棺材上。李自良顺手抽出文书,架着猎鹰走出古坟。道士随即喊道:“请留下文书,一定有厚报。”李自良不应声,文书都是古篆,无人能识。

第二天早晨,一名仪表儒雅的道士来找李自良。李自良说:“仙师从哪里来?”道士说:“我非凡人,昨天将军强夺了天符,如果还给我,一定有厚报。”李自良决不返还,道士屏退了身边的人,说:“将军是副将罢了,我能在三年之内,让你升到本地主官,这不是你的最大愿望吗?”李自良说:“这是凭空许愿,我可不上当。”道士轻轻用力,飞到空中。一会儿有仙人拿着红色符节,玉童白鹤,在天上飞来飞去,迎接道士。过了一会儿,道士下来了,说:“看到了吧?这不是信口开河吧?”李自良佩服得五体投地,一再叩头参拜,送还了文书。道士高兴地说:“将军果然是大富大贵之人,后年九月就能升职。”

这时是贞元二年,到了贞元四年秋天,马燧进京觐见皇上,太原德高望重有功大将,官位崇高的有十多人随从进京,李自良官职最低。皇上问:“太原是国家北方门户,谁能够接替你?”马燧就说:“李自良可接替。”皇上说:“太原将官很多都德高望重,李自良是后辈,从来没听说过,你再考虑考虑。”马燧不知怎么回答,又说:“以我的看法,除了李自良,没有合适的。”皇上也没应许他。马燧出来见到诸将,惭愧得汗流浃背。

第二天上朝,皇上又问:“究竟谁能接替你?”马燧还是推荐李自良。皇上说:“等我和宰相商议之后再确定吧。”又一天,宰相进宫,皇上问:“马燧手下的将军谁最有才能?”宰相不了解其他人,也用李自良来回复。这才任命李自良为工部尚书、太原节度使。

晚年一心向佛

山西五台山是佛教胜地,李自良长期担任河东道、太原府要职,与高僧多有交往。

唐代澄观,是华严宗四世祖。据《宋高僧传·唐代州五台山清凉寺澄观传》,澄观于大历十一年(776)游五台,居住在大华严寺,历经三年多写成《华严经疏》二十卷。贞元七年(791年),应李自良之请赴太原住崇福寺讲《华严经疏》。唐德宗闻讯,派人诏请到长安讲佛法,协助般若翻译四十卷《华严经》,奉诏撰写其它经疏。

上世纪九十年代,温金玉先生发现了《唐东都同德寺故大德方便和尚塔铭并序》手抄本,并录文。杨曾文先生发表《<唐同德寺无名和尚塔铭并序>的发现及其学术价值》。这是唐代无名和尚的塔铭和序。据宋代赞宁《宋高僧传·唐洛阳同德寺无名传》,“贞元六年往游五台,居无定所,九年十二月十二日于佛光寺,先食讫俨然坐化”。此间,李自良已经接替马燧,担任河东道军政一把手。

又据《塔铭并序》,“河东节度使李公自良、都虞侯张公瑶,顿开浮云,得见明月,手礼疏遣,供于五台。师以佛法付嘱王臣,辞让不获,杖策出山。元戎亲拥旌旄,备列华盖,郊迎野送,意传香火。才允一斋之请,即顺终焉之志”,文中的“师”即无名和尚。看来,李自良等长期征战,杀戮无数,前途难料,需要寻求心灵上的寄托和安慰,转而信奉佛法,亲自修书并奉礼品,派人邀请无名和尚到太原传法,普救众生。

于是,李自良等在太原城外盛礼迎接无名和尚。“吾师所游履处,都人士女,填城溢陌,驾肩拜首,欲闻半偈。师乃谓曰:‘若人欲了知,三世一切佛,当观法界性,一切唯心造。’此即真乘了义之说,可遵而行之。言讫,辞众归山。都城硕德,大将以下,皆降车步从,或为前导者,不可胜数”,无名和尚在太原的佛教讲法,听众人山人海,问法者甚众。无名和尚归山,李自良带头欢送。

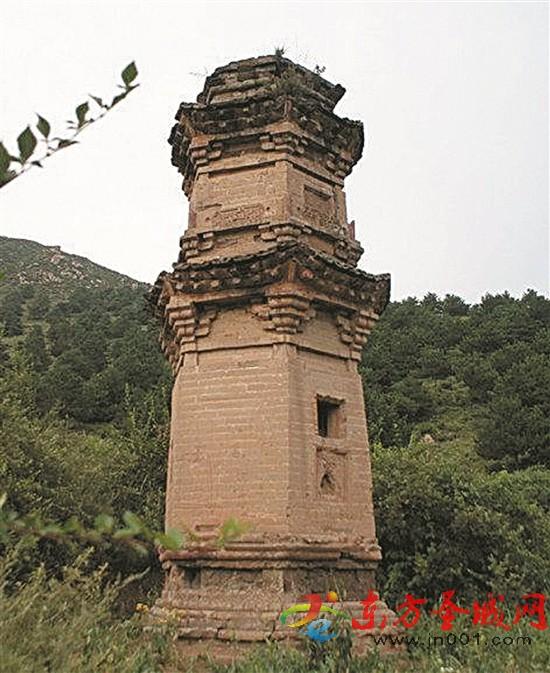

贞元九年(793)十二月十二日,无名和尚坐化于佛光寺。消息传来,李自良等施舍金钱,在佛光寺所在的中峰即中台翠岩峰,于贞元十一年(795)五月二十五日建成宝塔,安葬无名遗骨,以表居士心愿。

①大唐疆域图(局部)②安史之乱③皖浙赣农民起义军④山西五台佛光寺无名师祖塔