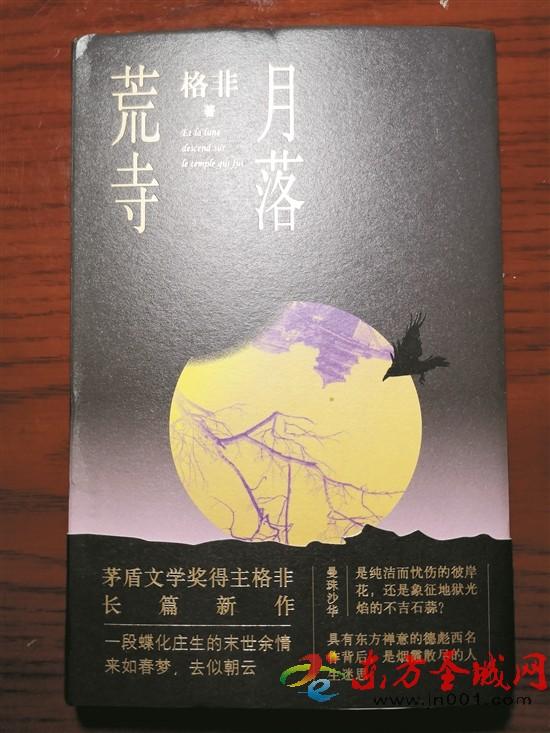

清华大学教授、茅盾文学奖得主格非的最新长篇小说《月落荒寺》,是格非继“江南三部曲”和《望春风》之后,暌违3年推出的长篇力作。小说以一段朦胧、遗憾,充斥着荒谬和迷雾的故事为主线,以格非独有的学院派笔触,细密勾勒出都市知识分子与时代同构,又游离于外的种种众生相。华美的古典诗词,音乐美学的鉴赏评说,氤氲在小范围聚会中,营造出迷离惝恍、亦中亦西的间离效果,其情思蕴藉之处,精妙不可言说。

早年以先锋叙事闻名的格非,向读者讲述了一段寓意更其深远的故事。名利双收的哲学教师林宜生,经历了妻子出轨的婚变之后,偶遇年轻女子楚云,情投意合的两人迅速走到了一起。楚云的到来,让林宜生精神上的苦闷开始逐渐缓解。然而,有一天,当林宜生服用了抗抑郁药丙咪嗪入梦时,楚云却消失不见了……

新书交流会现场,格非坦言,今天的小说写作面临两个方面的压力,首先是科学使得我们的生活充分暴露,所有的事情都可量化、可分析。另外,新闻和小说一直在较量,但现实生活本身,不像新闻报道那般条分缕析、起承转合,而是更神秘和更丰富,应当重新激活大家对小说的热情。

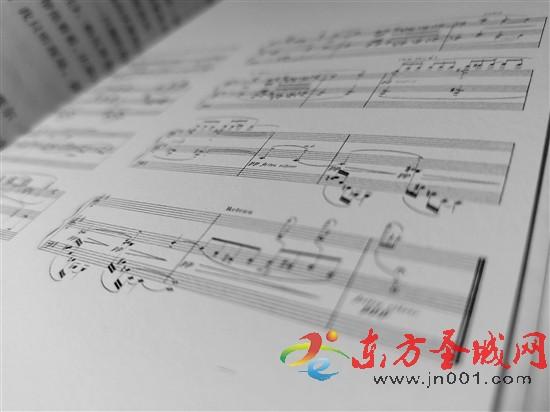

说到新书的缘起,格非说源于三年前,在圆明园正觉寺花家怡园举办的一场中秋音乐会,由其好友组织,从晚上7点持续到第二天凌晨。在这8个多小时里,格非和朋友们欣赏了包括西方古典乐、中国戏曲在内的各种音乐,也正是在这个过程中,他确定了《月落荒寺》的框架。

格非曾讲:“在我看来,这个世界有两个。第一个,我们日常经验所能感知到的世界,这个世界在德国古典哲学里面,比如谢林把它称为叫诸潜力,就是各种各样的潜力,为了实现自身,像一个潮流一样滚动着往前走,会出现一些事情,一些事情消失,一些事情出现。这个世界是我们都能认识到的,变化、历史,基本上能够被我们的经验所证实。这个世界之外还有一个世界,这个世界我们平时都看不到,我们读卢卡奇的著作我们就知道,这两个世界曾经是合二为一的”。

正是基于这种观念,格非的作品中无时不刻地在揭示一个道理,即时代洪流和命运脚步的深不可测,很多事情都是冥冥之中不可抗拒的,且独立于阶级斗争和个人奋斗之外。在《月落荒寺》中,这种不可抗力造成的命运改变,同样体现在几乎所有人物的身上。

存在与虚无:知识分子的困境

早在千百年前,中国古代的先哲就对人的命运开启了源源不断的探索。“天”和“道”的理论,我们至今耳熟能详。春秋时期《老子·德经·第三十八章》有言:“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。”

格非对此解释说,或许“道”是最早的世界,通过那个世界看待所有的问题,慢慢这个世界开始被我们抛弃掉了,因为这个世界是它作为一个绝对性的东西呈现出来的,被我们认识到的。

“我们在第二个世界,我们讲到的被经验证实的世界现在越来越强大到我们认为我们只有一个世界。我们就是在这个经验世界。这里面有一个很简单的问题,你作为经验世界的存在者,为什么会有生有死呢?怎么会突然会死掉呢?谁在规定你的生死,说明还有更高的本质性的东西”。

在《月落荒寺》中,格非通过楚云的人物命运,实则提到了中国古代一个极其重要的概念,那就是“天命”。“天命”和道是形而上的,独立于经验世界之外,往往对我们生活产生着重要的影响,这是数千年来让古今无数人困惑的因由,这不只是知识分子的困境。西方文明的精神性超越,是外化为具体原型的,如耶稣、圣母玛利亚等,而中国的精神性超越,则是受儒家文化影响,更多的是内化于心,是无形的。

格非曾坦言,小说的“女一号”楚云,具有某种反抗性,但是她的反抗性,是通过某种疏离和抛弃来体现的,主动把这个世界放弃,通过放弃的行为跟其他人拉开距离。“从这个角度上来,楚云暗含着我个人对于我们生存当中的非常难解的,当然我们这个题目叫‘重回神秘’,我们也可以称之为神秘的,这个部分的一种描述”。

海德格尔认为,关于“存在”,我们要问的不是它的“什么”,也就是说,我们不问“存在是什么?”这样的问题。因为存在“不是”什么,能“是”的是诸多的存在者,存在者存在,存在本身不能用“存在”或“是”来描述。所以与诸存在者比起来,或者说与存在者整体比起来,存在显现为“无”,存在着的是存在者,存在自身不存在。

无论是孔子、老子,还是苏格拉底、柏拉图、海德格尔,中外哲学家均探寻过存在和虚无之间的问题。我们的命运,究竟是被什么改变的?我们究竟想要什么样的生活?这是格非本书想窥探和表达的主体思想。

先锋文学:新时代的转变与坚守

上世纪80年代,小说观念发生了重大改变,中国开始出现了现代主义的小说艺术。一批年轻的小说家摒弃了传统的语言方式和叙述规则,小说主题也不再局限于社会政治和历史化的审美特征,转向揭示人与自然、人与人、人与社会等哲学范畴的主题。

到上世纪80年代末期,中国文坛上出现了更新潮的小说,这种小说以神秘化、抽象化的特征,将中国的小说创作带进了更新的境地。这种具有实验性质和先锋精神的文体,被评论家命名为“先锋文学”,代表人物有余华、苏童、格非、洪峰、马原,也就是后来我们所说的“先锋五虎将”。

马尔克斯曾说,作家的职责在于提醒公众牢记容易被遗忘的历史。在记者看来,先锋文学恰恰是摒弃了这种功用,用更加前卫的文体,去探究另一种生命哲思。

不少文评人说,进入21世纪,作为先锋的格非仿佛消失了。无论是“江南三部曲”还是《望春风》,都是在乡村题材的基础上,通过叙事构建城乡变革和时代奔涌的艺术风貌,这似乎在无形之中迎合了马尔克斯关于传统小说的理论。但简单地说,格非从现代主义退回到古典主义、现实主义,是不正确的。重新回到故事,不代表格非对于先锋文学的放弃。当记者读完《月落荒寺》后,最大的感受是,先锋的格非依然在坚守。书中的人物、故事线,通过影影绰绰的叙事迷宫,仿佛变成了博尔赫斯笔下的梦和隐喻,这是先锋的精神和笔触之所在。

在写完《望春风》以后,格非给自己下了一个规矩,坚决不再写乡村题材作品。“因为那个东西对我来说太迷人了,我们这个年龄,50来岁,特别喜欢怀旧,一旦怀旧起来埋头在里面就拔不出来,但是这样不行,我们必须适应新的时代,必须了解新的时代变化,了解这到底对我们来说意味着什么”。以城市人群的视角,探究当代人的生存难题和心理困境,是格非坚守先锋的缘由。这个时代需要小说,也是格非坚持先锋的缘由。

空缺和限知视角:

永远没有答案的谜

让我们重新回到《月落荒寺》的故事中去。

小说一开始的叙述,就透露出许多不祥的暗示。林宜生和楚云去茶馆,恰巧看到了大路上发生的一起车祸,一名男子因颅骨破裂而死亡,他们不得不绕行。他们去的那家茶馆叫“曼珠沙华”,而“曼珠沙华”乃是《法华经》里的四大祥瑞之一,也被称作彼岸花,可在楚云的眼里它就是石蒜,这种花不是很吉利。

楚云忽然接到一个电话,而林宜生因为吃了抗抑郁药物“丙咪嗪”,昏昏沉沉地在茶馆里睡着了。在朦胧中,他梦到楚云对着他笑了一下,人影一晃就消失了。吊诡的是,楚云真的消失了。不管林宜生后来如何去寻找,去打电话、找寻线索,楚云始终只闻其声、不见其人。

在结尾,七年后的林宜生再次碰到楚云,她已过上了平静的生活,还大大方方地介绍自己的丈夫与孩子,而林宜生,也有了他的妻子。

格非在整篇作品中,运用了大量的叙事空缺,营造出一种诡异、朦胧的小说氛围,给读者留下了想象的空间。我们通读全书,很多谜底在心中依稀有了答案,但我们依旧会有很多问题。如,这七年之中楚云去了哪里?林宜生后来和谁结婚了?这些都不得而知。

在记者看来,格非的叙事手段和电影大师希区柯克的镜头运用有异曲同工之妙,充满了谜团和隐喻。悬念的设置,反复提及利用的空间布置,叙事片段的“剪辑”,为作品带来了独特的艺术魅力。

结尾处,我们只知道了楚云和林宜生有了各自的家庭,但林宜生的妻子究竟是谁?是他离了婚的出轨妻子?是前文所提到的几个女人之一?还是林宜生后来又认识的女人?格非没有说出这个女人的名字,这里的空缺,给我们留下了一个永远没有答案的谜。

叙事空缺,一直是格非所惯用的写作手段。在叙事的空缺和省略中,故事还在暗中继续。读者往往将叙事时间和故事时间的混淆,导致了阅读的障碍。而作者总会以这种时间的混淆与空缺,将读者引领到不倦的阅读探索之中。

此外,限知视角的设置,也和空缺的段落形成了完美的呼应。作者运用限知视角,直接或间接地向读者表达了一个道理,那就是对于被空缺和省略的段落,作者也无能为力。作者仿佛摊开手告诉读者,对于文本的内容,他也是彻彻底底的旁观者。在记者看来,这种站在限知视角甚至隐身视角的写作,颇值得在新闻当中去运用。因为这样在无形之中拉近了与读者的距离,也勾起了读者的好奇心。还有哪些情节和故事,是作者所不知道的呢?这永远是个秘密。

隐秘叙事:南方小镇般的寂静

在小说第20节,楚云对林宜生透露了自己的身世之谜。原来,楚云是个弃婴,“楚云”的名字,则来自于算命先生“暧昧而深奥的判词”:楚云易散,覆水难收。这种身世的设置,颇得《红楼梦》中“树倒猕猴散”的精髓。楚云的结局,无形之中有了影影绰绰的披露。

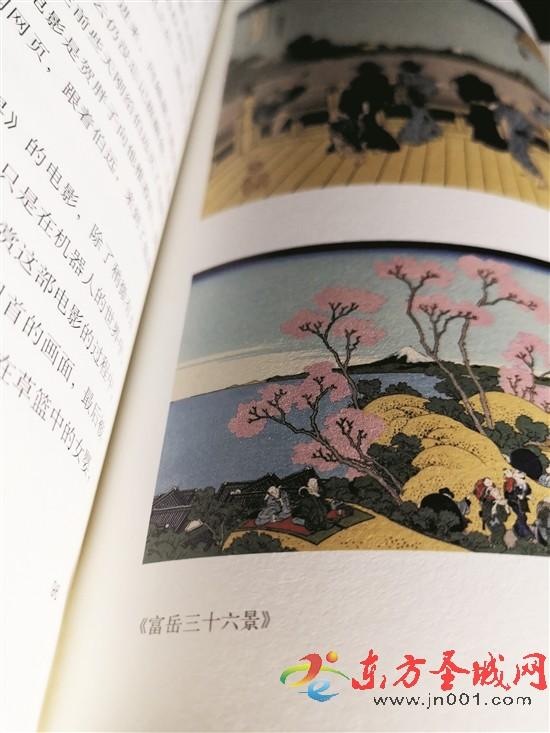

在小说中,还有如下暗示:“宜生忽听得楚云谈到了德彪西,心下暗自有些诧异。宜生从未听过德彪西,可不知为什么,月落荒寺这四个字,听上去竟是如此的耳熟。看来,楚云的知识面并不限于日本俳句、白居易和帕斯卡尔”。

在第7节中,楚云对林宜生说自己最喜欢白居易的“假使如今不是梦,能长于梦几多时”。这句诗出自白居易的《疑梦二首》:莫惊宠辱虚忧喜,莫计恩雠浪苦辛。黄帝孔丘无处问,安知不是梦中身。鹿疑郑相终难辨,蝶化庄生讵可知。假使如今不是梦,能长于梦几多时。

全书通篇遍布隐喻和线索,像通往桃花源的船,在水面中漾起圈圈波纹。这种隐秘平静又疑点重重充满诙谐和偶然的叙事,在记者看来,既是格非有意而为之,也和他的成长环境息息相关。

格非,原名刘勇,1964年出生于江苏镇江一个名为丹徒的小县城。受亚热带季风气候的影响,这个地方温暖湿润,雨水充沛。生长于此的格非,早已习惯了潮湿的细雨带来的感觉:一种润物细无声的细腻与静谧。

众所周知,生长环境给文本作者带来的影响是显而易见的。如高密东北乡的红高粱,哺育了憨厚朴实的山东人莫言;一口老窑洞,让贾平凹、陈忠实和路遥茁壮成长;充满雨水的小镇,让格非的文本风格有了一以贯之的家乡底蕴。纵观格非的中长篇小说,连绵不断的雨总是适时出现,这让他文本中的故事增添了一层朦胧色彩。

格非的上一部长篇小说《望春风》,创作灵感源于十多年前的一次回乡经历。“我弟弟带我去老家的时候,我发现老家没了,只剩一片瓦砾”。细雨中,格非在家门口的废墟上坐了两个小时。虽然四周空无一人,他却好像听到邻居在说话。“那么多人到哪儿去了?我正是在那个时候埋下一个种子,以后有机会一定要写这个题材”。格非相信,村庄里不会有其他人来写,如果不写,所有的这些人和事都将湮灭。

我们常用“庄周梦蝶”来形容人生如梦,表达现实生活的须臾和变幻无常。在《月落荒寺》这部作品中,德彪西的月光曲、楚云的判词、白居易的诗,让一栋栋现代建筑和人的心理防线瞬间土崩瓦解。知识分子林宜生的困惑,同样是现代社会许多人的困惑。我们究竟想要什么样的生活?读完这部作品,我们或许有了新的答案。