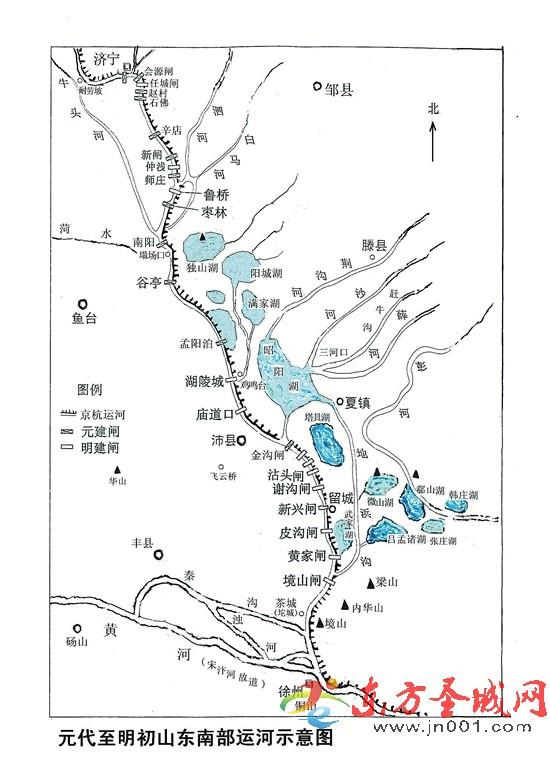

京杭大运河自元代始经过山东,其中自济宁向南,完全是利用自然河流:由洸河向南至鲁桥入泗河,泗河向南于徐州入黄河,借黄行运,再向南至淮安入淮河等。这段河流自古以来就是一条水路要道。

大运河作为南北流向的航道,注定要受东西流向的黄河冲犯,成为山东段的最大患险。元明时期,黄河从河南省封丘、兰考向东南流,经商丘、虞城、砀山等地,由徐淮流域入海。但却多从上流阳武、封丘一带向北决口,冲犯北部运河,而南部运河保持了二百五十多年的畅通。但自明嘉靖年后,黄河决口南徙,越发频繁地在曹、单和徐州丰沛县决口,漫淹鱼台、沛县一带泗河,运道屡被淤塞,南部运河不再畅通。

围绕对黄河与山东南部运河的治理,自明嘉靖年后,朝廷产生两种主张的激烈争论:或坚持泗运旧道,或主张另开新渠。其经历可谓曲折、跌宕,前后达一百多年。其结果促成了泗运旧道的废弃,南阳新渠和泇运河的开通,大运河新航线由此形成。

今天了解这一段历史,对于挖掘大运河历史文化资源,吸取前人的智慧和经验,提升新时代的治水通运,不无重要补益。

南阳新渠的开挖

嘉靖五年(1526年),黄河决口漫淹徐沛运河。据《明史·河渠志》:“黄河上流骤溢,东北至沛县庙道口截运河,注鸡鸣台,入昭阳湖。汶、泗南下之水从而东,而河之出飞云桥者漫而北,淤数十里”。这时不仅运道淤塞,“粮艘阻不进”,而且连丰县县城也没于水,被迫迁治。河水漫溢使昭阳湖与其周围的塔具、孟阳、满家等七八个小湖连成一片,湖面大幅扩展 。

面对漕运的危机,嘉靖皇帝忧虑不安,明廷大臣“各献治河之议”,但他们的意见相佐。有的主张重新“导河使北,至直沽入海”,有的主张“引河向南,自兰阳注宿迁”,有的主张从上流汴城疏竣原废黄河的故道,引黄下洩,有的主张从上流“引河水注于卫河至临清、天津,则徐、沛水势可杀其半”,有的主张于丰、沛、谷亭间筑堤护漕,疏浚被淤塞的运道等,可谓莫衷一是。

左都御史胡世宁上言更为大胆创新,他主张干脆放弃原泗河运道,另辟新径,于湖东开新渠。“当于湖东滕、沛、鱼台、邹县间独山、新安社地别凿一渠,南接留城,北接沙河,不过百余里。厚筑西岸以为湖障,令水不得漫。而以一湖为河流散漫之区,乃上策也”等。对于此议,兵部尚书李成勋等人也都赞同和支持。面对众臣的争议,嘉靖皇帝却不能决断。泗运河道是自元至明二百多年的漕运命脉,岂能轻言废弃!

嘉靖六年(1527年)冬,朝廷以盛应期为总督河道右都御史。他上任后于次年赴实地勘查,认为胡世宁开新河之策切实可行。“询之官民,盛称昭阳河东可改运河,……北引运河之水,东引山下之泉,可谓永久之利”。于是奏明朝廷,获准动工,共役夫六万五千人,用银二十万两,刻期六月竐工。动工后黄河又决,淤庙道口运道三十里。谷亭之黄流断绝。盛应期当即遗官浚赵皮寨、孙家渡、南北二溜沟、河道,以杀黃河上流水势,并疏通下流河道使之畅通。又筑城武以西至沛县以南长堤,以防黄水北溃。

为使新渠尽快竣工,盛应期昼夜行宿水中,督工迫急,百姓渐生劳怨。正当工程进行到四个月,又适逢川陕、湖广等地发生大旱,谣传开河不吉。“会旱灾修省,言者多谓开河非计”。这时一些心怀私计的官员也借机弹劾,谬言应期劳民伤财、体罚民夫等。

在各种流言蜚语蛊惑下,明帝即令罢役。闻此后盛应期立即上章自理,请求展缓一月,以毕其工。世宗接奏后大怒,不仅拒绝其奏请,还下诏将应期割职罢官。遂以侍郎潘希曾往代其任。对于此事,有的官员为其鸣不平。胡世宁上疏言:以新河之役,我是首倡;应期刻期六月竣工,现己四月,工程已完成十之八九。由于督工急促,招致众怨。自古当责首议,我请与应期同时罢官。世宗未许。而新河之役,就这样功亏一篑而罢,“自是四十年无人敢言改河者”。

其后,黄河又频繁决口,漫淹鱼台、丰、沛以及向南至邳州的运道。在后来历任总河潘希曾、戴时宗、朱裳、刘天和、詹瀚等人治理下,先后釆取疏浚淤道、“筑堤束黄,借黄资运”、开支河分黄等一系列措施,使漕运又艰难维持了三十多年。

至嘉靖四十四年(1565年)七月,黄河又于沛县决口,洪水穿运河入昭阳湖,“上下二百余里俱淤”。全河逆流,自沙河至徐州以北洪水“浩渺无际,河变极矣”。这年冬,朝廷命朱衡为工部尚书监理河漕,以潘季驯为佥都御使总理河道,往赴治河。

朱衡亲率部属,赴当地勘察河势,驾轻舟,凌风雨,巡行河道,看到原来沛渠旧河潴水如泽,汪洋一片,原运道积淤甚厚,泥泞不堪。在这种状况下,无论是疏浚还是筑塞,都不能施工。他认为,即使现在治理了,他年黄水再来也会被淹没,对漕运无济于事。

据当地吏士父老们反映,昭阳湖以东从南阳至留城,因其地势高,每次河水泛滥都不能及。从现场看到昔日盛应期开凿的河渠,故迹仍然存在。朱衡把勘查的情况奏于朝廷,经庭议明帝准予开新渠。但工程刚开始不久,因触及当地某些绅民仕商的利益,一些非议之声又起。这时,有些持反对意见的朝臣官员,又上言以复旧渠为便。其中包括潘季驯也以新河地处土浅泉涌、劳费不赀等由,而坚持恢复旧渠,因而与朱衡有隙。更有官员诬称朱衡好大喜功,“违众自用”,为督“难成之役”竟“用腰斩截发之刑,致死万余人”。明帝收到这些弹劾未置可否,乃以“国之大事谋之深慎”为由,于次年二月复遣工科给事中何起鸣前往实地调查核实。

何起鸣赴沛地又深入考察,回京后全面奏于朝廷。他在上言中详实说明,旧河难复有“五”,“自留城至沛,莾为巨浸,无所施工。横亘数十里,褰裳无路,十万之众何所棲身。挑濬则淖陷,筑岸则无土,且南塞则北奔” 等等。这实际上是说旧河已无法疏治,同时“新河开凿费省,且可绝后来溃决之患”。当地居民的意见有两种:“在新河者则称新河可开,在旧河者则执旧河可复,皆为市廛之私,非为国家运道计也”。最后他明确表态: “臣断以为开新河便”“宜用衡言开新河,而兼採季驯言,不全弃旧河”。经过廷臣议定,明帝谕决朱衡开新河。

朱衡主持开新渠,亲驻夏村施工现场,昼夜督工。对治河官员和民夫严责峻法。新河循当年盛应期的故迹,自鱼台南阳经三河口过夏村至沛县留城一百四十余里。同时自留城以下疏濬旧河抵境山、茶城五十三里,由此与黃河会。又筑马家桥堤遏河出飞云桥趋秦沟以入洪。方工未成,河复决沛县,冲坏马家桥堤,一些异见官员又借之起议罢免朱衡。但不久工竣,世宗大喜,并赋诗赞扬朱衡,至此非议乃止。此后又于新渠上修建了利建闸、邢庄闸、夏镇闸、马家桥闸、留城闸等共九座,另建减水闸二十座等。自此南阳至留城段运河离开了数百年的古泗河河道,使不再受黄水的东侵,“漕道通而沛流断矣”。这段新渠名为“南阳新渠”,又名“夏镇新渠”,自明至清一直保持了长期畅通。

从嘉靖七年盛应期首开新渠,因流言蜚语被罢免,功亏一篑,至嘉靖四十四年朱衡功业创成,前后历经三十七年,南阳新渠之路谓之曲折坎坷,令后人感叹!但也说明,真正利国利民的创新,终能经得住历史的考验。治业之关在于治吏,官场人事之风不整,官员谋政以私,决策者无卓识之见,必然贻误大业。而像朱衡、盛应期那样,把国家和民众大计置于个人安危之上,如盛应期心存“功成不必在我”之志,敢于力排众议,勇于担当,尽职尽责的官员,才真正是成就大业的栋梁。

泇运河的开挖

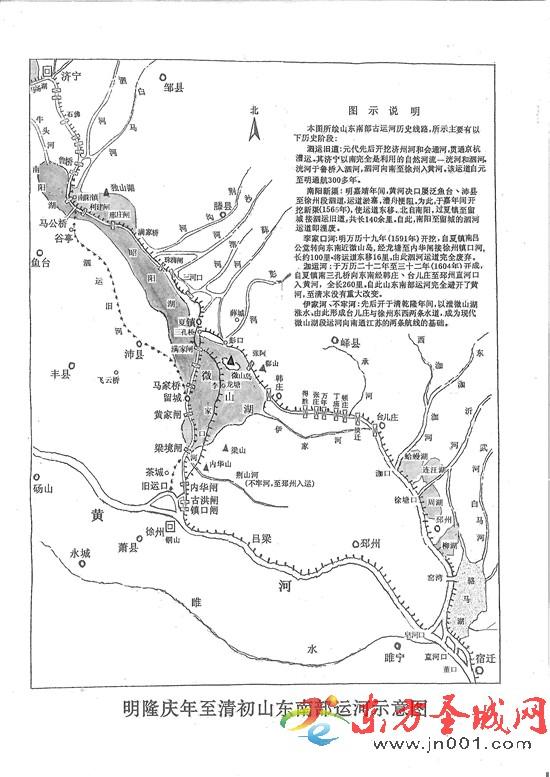

南阳新渠开成之后,留城以南仍延用泗运旧渠,虽经疏浚,仍避不开黄淤。此后于隆庆元年(公元1569年)、三年、四年,黄河又连年决口,多是淤塞留城南北至秦沟、濁河口、茶城一带。运道阻塞不畅,漕船阻于邳州不能进。

工部及总河都御史的翁大立,于隆庆三年、四年先后三次向朝廷奏言“于梁山(今徐州市铜山区茅村镇)以南别开一新渠,以避秦沟、浊河之险”“比来河患不在山东、河南、丰沛,而专在徐、邳,故先欲开泇河口以远河势。经久之策……在开泇河以避洪水”。翁大立的建议不仅未被采纳,而且不久还因延误漕运而获罪罢官。然而自他开始,却引发了一场长达三十七年的“泇河之议”。

泇河原是以分别发源于费、峄县山中的两条河流,而形成的一条自然河流,东西两支会合后,向南流于邳州、宿迁入泗淮。如果从吕孟诸湖向东开河接到泇河,沿此河道行运,就可以使运道东移,完全避开黄河的冲漫。但沿途三四百里的河程,穿丘陵越湖塘,地质状况复杂,开发之后究竟如何,可否通运,令人难料。

隆庆五年(公元1571年)四月,黄河又在邳州决口,工部尚书朱衡又奏请开泇河。朝廷命礼科给事中雒遵前去勘查,获悉开泇河虽然取道便捷,但施工实在艰难;所经葛墟岭高出河底六丈多,开凿仅仅二丈,凿硼石会涌出水来;侯家湾、良城虽然都有了河的形状,但河里伏石太多,坚硬难凿,即使硬性开凿,水流湍急漕船也难以通过;况且蛤蟃、周柳等湖与河道相连须在水中筑堤,用工和经费也没法算清多少;微山、赤山、吕孟等湖虽然可以筑堤,但需凿开葛墟岭来泄正流,开挖地浜沟来排泄零星的支流,完成这些才可以施工。隆庆皇帝看了这个奏议,下令尚书朱衡会同总河都御史万恭等再次前去勘查。这一次,朱衡回来却转变了看法,奏报开泇“有三难,大略如遵指” ,并说现在的漕河已经畅通了,徐、邳之间堤高水深,不必再另行开河建置了。这个奏报,再加上万恭提出的“开泇六难”“永罢开泇之策”之议等,让开挖泇河的事作罢了。

万历三年(1575年)二月,总河都御史傅希挚又上疏朝廷,以新的考察结果重提开挖泇河。他在《开泇疏》中系统阐明,治理黄河应当从它最大的祸患去着眼,一定要使它从根本上得到治理。不久前看到徐州、邳州一带黄河的河床越淤越高,阻塞、决口、改道的隐患不在今年秋天就会在明年发生。如果在徐州、吕梁下游决口还好办一些,若在萧县、砀山的上游,那么不但会导致漕运中断,恐怕连徐、吕二洪都会干涸!如果在北岸决口,那么不走张秋也一定会冲到丰县、沛县。只有重新开挖泇河,把黄河放在一边,不把它作为运道,或许是最好的办法。

傅希挚在疏中批驳了原来开挖泇河的“三难”之说,表示派钻探、测量和绘图的专人到“三难”的地方逐个勘察,得出的结论是,如果一开始就从上泉河口打通,一直向东南方向拓展,那么,水就是向低洼的地方流去。这样,水流趋向高处的难题就避开了。再向南一点经过性义村,岂不又避开了向东经过葛墟岭地高、石坚的难题了吗?稍微移动一下陡沟河,让它经过郭家西的平坦之地,良城、侯迁的伏石就又可以躲避过去了。至于泇口上游和下游河水有深有浅,湖塘一个接着一个连片成网,其间还有不少砂礓石的问题,并不阻碍河床的拓宽,总比上自泉河口引水,下至大河口出水要好得多。

这样,从西北到东南总共五百多里,比借黄河这条线近八十里,而且这条运道上,补充水源的河、渠、湖、塘占这一区域的十分之八九。源头的水都是地下、地上水网相互贯通,这真是老天爷在帮助我们的漕运啊!过去,工部尚书朱衡开挖的新河,都御史潘季驯开挖的邳河,都是姑且补救一时之急,他们当时所用工费之多,难以用语言表达。现在虽然有幸没有出现阻塞,但是关键问题不解决,不能不担心会有突然的事故发生。到后来再用尽所有的财力,来疏通最关键的地方,那么又与新河、邳河治理后,依然水势汹涌有什么两样呢?如果用十年来治理黄河的费用完成泇河的开挖,泇河就是现在的黄河,而且不用担心它再堵塞和决口了,茶城也不再担心淤平阻塞了,徐、吕二洪的艰险也不用再担心了,漕运的船只不用担心沉没和折损了。洋山这条河可以不用挖,境山的船闸也不用再建,徐口防洪的役夫都可以省去,马家桥的堤坝工程能够中止。现在不提供这些经费,今后节约下来代替(开挖泇河的费用)还足足有余呢!

傅希挚认为开挖泇河是适宜的,开挖泇河的奏疏如此深入详实,精准透辟,入情入理,势如高屋建瓴,实为一篇治水理论的杰作。这与一些官员奏章中常有的那种空泛、教条、庸冗之风,形成显明对照。其基于实际的真知灼见,产生了强烈的说服力,这不能不使万历皇帝为之赞赏。皇帝看后,即命工部都给事中侯于赵,会同傅希挚和巡漕御史刘光国,共同提出一个明确具体的议案来回报。开挖泇河之役,看似即可成为现实。

然而,侯于赵实地查看后,却提出了一些实际的问题,认为应该先开凿良城伏石,事先修好丰、沛的堤防,再慢慢商议动工开挖泇河的事。主管此事的工部,在呈报中说法也与侯于赵一样,“谓开泇非数年不成,当以治河为急”。万历皇帝听后很不高兴,责备侯于赵等人阻碍这件事,对其勘察的奏议表示质疑,并说这和傅希挚的奏议大不相同,指责他们是“不能靠其办成大事的人”。但实际上,仍听任了他们“先治黄河后开泇“的做法,使开泇之议再次泡汤。

至此,“开泇河” 之议成为烫手的山芋,朝廷拿不起放不下,朝臣们更是忌惮慎言,再不敢触碰。然而,推动事情进展的却仍是黄河。万历二十一年(公元1593年),黄河又决口下灌沛县、徐州,加之“徐沛鱼滕诸郡邑雨潦大作,泉湖湓溢,汪洋滔天,漕堤溃决凡二百里”,秦沟河口段越淤越高。东起微山、吕孟诸小湖,西至马家桥、李家口一带汇为大湖。李家口河行船时纤挽无路,粮船无处停靠。总河尚书舒应龙借宣泄微山湖及鱼台等县积水的议题,奏准在韩庄开一支渠,从韩庄向东,引湖水经过彭河走泇。于第二年动工,经过五个月的时间,开挖了45里中心沟,并建成湖口闸。这就是泇河的上游。舒应龙假以泄洪水的名义,首先成功地开挖了一段泇河,有意避开争议的问题,而实际上却积极地把开泇付诸于行动,充分体现了他从政谋事的智慧。

其实,在舒应龙开韩庄支渠之前,总河潘季驯曾于万历十九年(1591年)主持开挖了一段李家口运河。据万历《滕县志》记载,李家口河自夏镇吕公堂迤西转东南近微子山,又西南经龙塘至内华闸接镇口河共一百里。镇口河十八里内建梁境、内华、古洪三闸,古洪闸原接黄河,后河口另建镇口闸,闸南八十余丈入黄河。开挖李家口河之后,坨城段运河东移了十六里至内华。李家口河、韩庄支渠的开挖,虽然仍未解决运河避开黄淤的问题,却在很大意义上启动开挖泇河的帷幕。

万历二十五年(公元1597年),黄河又在徐州黄堌决口,河道向南迁移,徐州、吕梁以下河段几乎断流。这时开泇之仪再起,连工部也赞同开泇河,但行动犹豫迟缓,不见结果。至万历二十八年(公元1600年),更多大臣提议、赞同开泇河,尤以总河刘东星、夏镇分司主事梅守相、御史张养志等起了决定性作用。刘东星被万历帝命为开挖泇河的督理。张养志向朝廷提出“四” 议,对开泇河的意义作了新的论证,对实施方案等进一步调整和修改。在他们新的调研基础上,认识更加深入,实践更加可行,有力推动了工程的实施。

在刘东星主持下,由原来舒应龙开挖的韩庄支渠基础上,对河槽加宽加深。开良城、侯迁庄、万庄,由黄泥湾到宿迁之董口河道。因“地多砂石,工艰未就”,又排除种种困难,终于在万历二十九年开通了泇河,并于韩庄向北,在湖东开河四十五里,以便纤挽船只,避免湖中行船漂沉的风险。同时,在韩庄以东的河槽上,分别建巨梁石闸和德胜、万年草闸等。为开泇河,刘东星殚精竭虑,带病督理,最后殉职于任上。

泇河虽然初步开通,但尚不能通运,仅能通行小船。“河身尚浅,水二、三尺不等,江浙、湖广粮船重大,艰以通航”。万历三十一年(公元1603年),总河侍郎李化龙再次提出开挖泇河通运,并于次年正月上《请开泇河酌浚故道疏》,其中提出开泇河的“六善”“二不疑”,更为全面地阐述了开泇通运和避黄的必要性,深得万历皇帝称赞。诏命即刻集中力量开工,为漕运大计做好长远打算。

李化龙循旧迹,自夏镇南李家口(今三孔桥)向东,经种口渐转东南郗山,至韩庄折向东,经台儿庄转东南至邳县直河口入黄河,全长260里,统称泇河。至万历三十二年五月通航。八月,李化龙上报泇河大部分水工完成。当年粮船就有三分之二通过泇河。

泇河开通后,南来航船由邳县直河口入泇河,经台儿庄—韩庄—李家口入漕运新渠,经夏镇至南阳,再向北经鲁桥、济宁等驶达北京。万历三十三年,漕船过新渠达八千多只 。此时李化龙因母丧离任,总河侍郎曹时聘接其任,又完成了未竞之工,包括修台儿庄、侯迁、万年、张庄、德胜、韩庄等船闸八座,疏通东部山泉济运支渠等工程,还设立了泇河运段的管理机构,增设河官和闸夫,建邮驿、巡检司等。到这时,一项前后争议了35年的工程,在经历了坎坷跌宕的考验之后,终于完成。在整个开泇河工程中,先后立下最大功绩的舒应龙、刘东星、李化龙三人,被后人称为“泇河三公”。

泇河新渠虽然通航了,但开泇河之争却并未结束。

综观明代山东南部的治河保运,朝廷大臣的主张分为两派,即“借黄行运”派与“避黄行运”派。“避黄行运”派的主张从翁大立、傅希挚、舒应龙、刘东星、李化龙等人的议奏中,已看得比较淸楚。主黄派以潘季驯、万恭、常居敬等为代表,认为当时的根本问题是黄河,只要集中全力把黄河治好,既可以使百姓摆脱“黃祸”,又可以借黄行运。潘季训治理徐淮黄河的成功经验证明,黄河淤塞运道问题是可以解决的,而不必分散力量再开新河。在泇河之议中主黄派反对开泇河,开通之后,又认为开挖泇河是不成功的,严重贻误了对黄河的治理。正如万历三十四年(公元1606年)二月,广西道御史史弼上疏所言,泇河开成以后,就一定可以代替黄河吗?目前泇河经常河浅没水,而到夏秋就受沂河、武河和京河的山洪冲击,出现大量淤沙,黄河更加随便的到处决口。两项工程同时动工,一个也没有完成。

在这种争议的推动下,泇河新渠在明末又不断拓展、疏浚,建置不断完善,而原来的借黄行运也并未立即废弃,一时间保持着两道线路通航。直到明朝灭亡,对于泇河的争议才完全止息。

清代完全接受了开挖泇河的成就,并把它作为京杭运河的主航道,旧运道被完全废弃,“废镇口河,专用泇河”。用清代治河专家、河道总督靳铺的评价说,“有明一代治河,莫善于泇河之绩”,这似乎就是开挖泇河的历史总结。此后的三百多年中,京杭运河再没有改变。

独 家报道