“每一个被我‘看见’的瞬间刹那,都被我采下,而采下的每一个当时,我都感受到一种‘美’的逼迫,因为每一个当时,都稍纵即逝;稍纵,即逝”。龙应台在她那本流传甚广的《目送》前言中,这样乐道于相机带来的便利,却也不否认相机是“心的注解,眼的旁白”,到底没有那么重要。在她看来,更可贵的是心内的“看花此时”。

看花此时,看在眼里,印在心里。当大家都在用“假眼”看世界,动不动就拍照、直播时,少有人能用“真眼”从容一看。迟疑时,我们在用什么眼看呢?读读龙应台的《目送》,或有相应的启示。

初读《目送》这本书,该是十年前。那时的我,猫在一座叫“凤凰山”的山前,穿行于高中校园里,重复着上课、下课,进行着几点间的连线。那三年,最让我难熬的日子,不是在学校的哪一天,而是要离开家里去上学时。就是在每月的这两天假期,卧在热炕上,是难以形容的舒适和温暖。要走了,母亲站在院子里,将塞满各种东西的书包给我背上,望着我往外走。等看不见我的身影,又追到大门口,再一直追到村口,直到不得不回去。

现在想想也是怪,那时的母子俩没有太多的话语,只有走和追,以及身影的彼此不见。某天得到了《目送》,又读到了其中的那篇散文《目送》,竟忍不住流下泪来,以为目送是最无声却最动情的母子分别。到底,作为母亲的龙应台,体验了这一场场目送的痛楚,或许,也可以说,直到这时,她才彻底明白了儿女背影在母亲那里的价值。所以,她说:“我慢慢地、慢慢地了解到,所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远……他用背影默默告诉你:不必追”。目送,由此完成了它的一次轮回。

在我拥有这本翻皱的《目送》三年后,我考上了大学。开学时,又一次送我的母亲泪如雨下,哽咽了好久。那一刻,我红着眼,萦绕在心头多时的情绪瞬间触发,分明有种如释重负的感觉。好强了一辈子的母亲,终于不忍“目送”……

如今,那么多年过去了,又一本《目送》到了我手里,纵然不是我的,在我手里的时间又少到不足一小时,可其间情感,也是我无法用言语表达全部的。我多想时光能慢下来,让我尽情目送,目送着街头的过客,目送着在家见的诸多人和景。

目送着亲人,太痛苦,却也不能如龙应台一样,“三十天蛰居山庄,足不离户,坐在阳台上记录每天落日下山的分秒和它落下时与山棱碰触的点的移动”。且让我目送着时光吧,时光走,我也走。有人说,《目送》的核心是慈悲,我说是情怀。目送的时光啊,总有这两个字在闪烁。

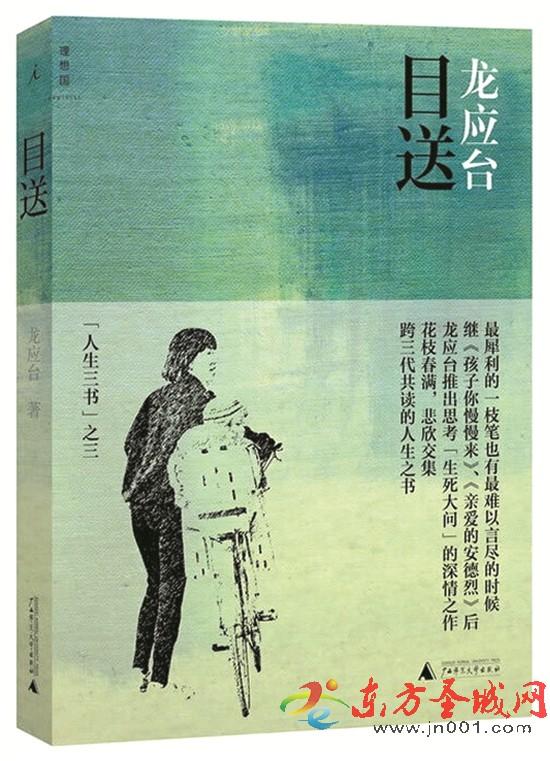

《目送》 龙应台 著 广西师范大学出版社