一

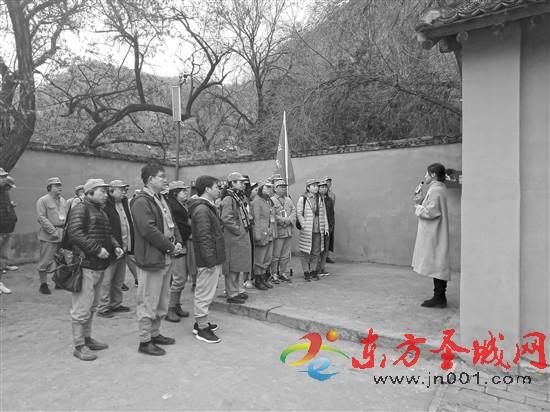

正是初冬开始降温的日子,接到去延安参加高层次人才研修班的通知。匆忙准备以后,满怀着对革命圣地的敬仰,登上了去延安的动车。

接待我们研修的是延安南泥湾干部培训学院。简短的开班典礼后,我们走进了延安之行的第一座山丘,见到了此行的第一座窑洞。目睹当年毛泽东居住的低矮窑洞,简陋的摆设,粗粝的泥砖地面,一张硬板木床,一张矮小的茶几和粗布、木头制的座椅,一只不到两米的书架。如此摆设,用寒酸两个字来形容也不过分。床头附近摆放的几层旧书,尚能体味到毛泽东在此读书的情景。

1946年1月,毛泽东冒着凛冽的寒风,在延安简陋的飞机场里,等了两个多小时,才等到从苏联回国的儿子毛岸英,见到阔别19年的儿子时,浑身已经被冻得透凉。毛岸英西装革履,他走在尘土飞扬的延安土街上,几乎所有的人都知道,毛主席的儿子从苏联回来了。

在窑洞门前的石桌旁,毛岸英向父亲汇报了在苏联生活和学习的情况。毛泽东听得喜中有忧,意味深长地对儿子说:“你在苏联大学里只是学到了书本上的知识,那只是知识的一半,你还需要再上一次劳动大学,在那里你可以学到许多书本上学不到的东西。”

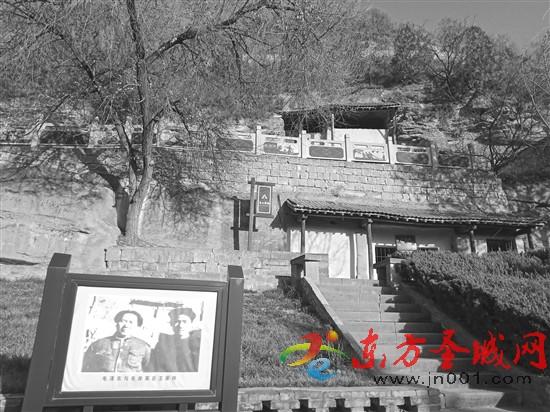

据现场教学的讲解员说,毛岸英与毛泽东相处不久,便在初春时节去了延安县柳林区二乡吴家枣园农民吴满有家拜师务农。临行前,毛泽东和毛岸英在窑洞前照了一张相。毛岸英脱下西装,穿上了父亲打过补丁的旧灰布衣裤,十足的农民打扮,带行李和口粮,步行了几十里路,来到了吴家枣园。在吴满有和村人的带领下,不到半年的时间,毛岸英从一个洋气十足的青年,变成了一个吃苦耐劳的农村后生。

如今毛泽东和毛岸英的合影已经泛黄,父子俩的谈话却在延安人民中口碑相传。盯着他们父子合影的照片,有那么一瞬间,我走神了,仿若看见一个容貌黑实,头系羊肚毛巾的后生,低头挥锄,在不远处的山丘里劳作。他抬脸擦了一把汗,裂开嘴冲山下的人们笑得很开心。时光逝,山丘不改,记忆也如是。听着讲解员声情并茂地讲述毛泽东和毛岸英的往事,身处寒风,却觉得满身暖意。

二

1938年3月31日,48岁的加拿大共产党员诺尔曼·白求恩先生,率领一个由加拿大人和美国人组成的医疗队来到延安。这些金发碧眼的西方人,出现在偏僻的延安小城里,受到了延安城里军民的热情欢迎。面对红通通的枣儿和油汪汪的小米饭,白求恩感受到延安这座小城给他的热情。

当时正值傍晚,延安城内连绵起伏的山丘,被红艳艳的晚霞笼罩着,整个延安的上空的晚霞,像是成群的鸟儿振翅飞翔。

白求恩出神地盯着延安城内外的山丘,用生硬的中国话说:“这是我平生见过的最美的风景。”

有人指着远处的凤凰山对白求恩说:“毛主席正等着见您呢。”

一阵山风刮过,白求恩翘首眺望着晚霞笼罩的凤凰山,伸手摸了摸内衣里的皮夹。那个皮夹里,装着他在加拿大加入共产党的证件。毛泽东在窑洞门口迎接这位期待已久的客人,白求恩把装在衣兜里的共产党员证件递给毛泽东。抚摸着带着白求恩体温的共产党员证件,毛泽东深情地说:“白求恩同志,欢迎你来到延安。”

这一声同志,把白求恩叫得热泪盈眶,他和毛泽东相握的手一直没有分开,一直到毛泽东拉着他走进昏暗的窑洞里。木桌上的煤油灯照亮了整个窑洞,白求恩和毛泽东分别坐在木桌两侧。白求恩第一句话便说:“在延安,我见到了一个崭新的中国。”

毛泽东和白求恩谈论起当前的国际形势,谈到了目前中国的现状。接着,毛泽东话头一转,谈到目前中央红军还没有战地医疗队,而且由于敌人的各种封锁,药品、器械和医务人员极为缺乏。

毛泽东说:“目前重伤员中死亡的人太多了。很多受伤的士兵,在转移到后方的途中就牺牲了。”

看到毛泽东的忧虑,白求恩向毛泽东承诺:“他们有很多是能够救活的,根据我救助的经验,只要在前线附近建立战地医疗队,重伤员中百分之七十五一定可以救过来。”

“百分之七十五?”毛泽东对这个数字既惊讶又惊喜,激动地看着白求恩,“白求恩同志,那就请您立刻组织战地医疗队吧。”

“好,请您放心吧。”白求恩爽快地答应下来,“主席同志,我坚信,中国必将在持久战中取得最后胜利。”

那个初春的晚上,虽然天气还带着寒意,凤凰山上的树枝却已经泛绿,延河里冰冻的水面正在悄然化冻,空气里已经嗅到春天的气息。在温暖的油灯下,毛泽东和白求恩的谈话越来越热烈,从国际局势谈到国内政治和军事斗争。他们不间断地谈了3个小时。当毛泽东把白求恩送到窑洞门口时,又一次握紧了白求恩的手,问道:“百分之七十五,是这样吗?”

白求恩郑重回答:“至少如此。”

毛泽东的脸上泛起舒心的微笑,目送着身穿灰色军装的白求恩消失在浓浓夜色里。当天晚上,返回居住窑洞的白求恩,用简易的打字机敲下了这样一段话:我现在明白为什么毛泽东会感动着每一个和他见面的人,因为他是一个巨人!他是我们世界上最伟大的人物之一。

毛泽东和白求恩在凤凰山窑洞里深夜长谈的画面,被画作一幅感人至深的画,定格在毛泽东居住过的窑洞的土墙上。目睹这幅黑白画作,我能想到的是他们有一个共同的名字:共产党人。他们有一个共同的称呼:同志。他们有一个共同的目标:为世界和平奋斗终生。如今的初冬季节,凤凰山的山丘上树木依然苍翠,有风掠过,余音缭绕之际,我似乎听到了他们在油灯下爽朗的笑声。

三

宝塔山是延安的标志性建筑,更是彰显延安精神的重要代表。只有登上宝塔山,才算真正到了延安。抗战时期,数以万计的热血青年,从全国各地大踏步走来,第一眼看到的便是宝塔山上的九成宝塔。遥想当年,之所以心怀共产主义事业信仰的热血青年,历尽艰辛来到宝塔的支撑动力,就是要看到心目中的宝塔。

该有多少人,在看到宝塔的那一瞬间热泪盈眶呢?在我抬头看见宝塔的时候,也是浑身猛地一颤。这突如其来的一颤,是从内心发出的。我听到身边同行的学员们一起惊叫:“看,宝塔!”

是的,延安的宝塔终于显现在眼前了。它屹立在宝塔山的山顶上,等到着所有人的前来和离去。当年衣装褴褛的红军战士看到了延安之后,他们心里在想什么呢?从走进延安到离开延安,十三年的时间里,宝塔山下的延河水已经融入了他们的血液里。按照延安的方言说:“延安,可好哩!”

从宝塔山下拾级而上,峰回路转,不到半个小时,便登上宝塔山的山顶,延安大半个城市在眼前一览无余。彼时才发现,延安城不像在山下看到的那么小,延安城东西走向,蜿蜒起伏,有着现代大城市的气象。讲解员指着前方一片林立的高楼说,那里是延安新城,延安正在创造新时代的神奇。

四

大巴车下了高速公路,沿着一条山丘之间的柏油路朝山里行进。约摸走了十多分钟,从景区门口下车,过安检之后,坐上观光用的电瓶车,一路朝山丘深处行驶。目睹两旁连绵的山丘,同行的人不禁嘀咕:“原来梁家河村这么偏僻啊,习近平总书记当年在此生活七年,真是不容易。”

终于到了梁家河村,果然不出所料,梁家河村是在一条山沟里,村庄沿着山坡而建,错落有致。讲解员带我们参观了习近平当年带领村民成立的铁器合作社,建造的沼气池。一路走过去,走进了习近平当年住过的窑洞,里面除了简单的床铺和灶台,最显眼的是习近平当年读过的书籍。如此简陋的场景,更容易让人想见当年的生活场景。

仰望窑洞上面的山丘,当年那个十五岁的少年,一路辗转,从北京来到这个偏僻的陕北乡村,他该是怎样的胸怀呢?当年他第一天来到梁家河的时候,迎接他的乡亲们给他做了一碗陕北特色的溜尖面。对于当年的梁家河村民来说,这是过年才舍得吃的饭。他捧着一碗热气腾腾的面,眼眶湿润。彼时发现,原来他的亲人就在身边。

刀在石上磨,人在难中练,艰难困苦能够磨练一个人的意志。在梁家河村,讲解员讲述了习近平在梁家河触动人心的故事。他在梁家河经历了四大关:跳蚤关、饮食关、劳动关、思想关;他在梁家河的插队生活中,学到了农民实事求是、吃苦耐劳的精神,乡亲们也逐渐把他看作他们中的一分子。他坚信,幸福是奋斗出来的。在他22岁离开黄土地时,已经充满自信,有着坚定的人生目标:“陕北高原是我的根,因为这里培养出了我不变的信念:要为人民做实事!”

2015年2月13日,习近平总书记再次回梁家河村看望乡亲们时说:“我人生第一步所学到的都是在梁家河。不要小看梁家河,这是有大学问的地方。”

依依不舍地告别梁家河村,再次沿着道路两旁的山丘返回延安城,大巴车驶入高速公路,车窗外的山丘迭次映入眼帘,圆润,饱满,在落日下显出了米色的温暖。我似乎闻到了一股香甜的气息,是小米的香气,更像是娘的味道。彼时我忽然发现,这些数不清的山丘,正是娘的乳房,它以一颗母亲的慈心,用饱满的乳汁,养育了一代代怀抱初心的中华儿女。

羊羔羔吃奶望着妈,小米饭养活我长大。从抗战时期奋发向上的共产党人,到来延安插队的数万名激情燃烧知识青年,以从这里开始,又从这里出发。正如讲解员所说:很多来过延安的人,最大的体会是,人走了,心还留在延安。

因为,我们走了,娘还在这里。

■原晓萍 摄影