马啸

每一个中国书画的潜心实践者,都是中国文化理念的体验者。在这种体验中,技术和精神的境界会得到双重的提升。赵学伦就是这样一位体验者。他的治学理念、书画作品,以及作品呈现出来的艺术感觉和境界,都让我印象深刻。

学伦先生出自齐鲁大地、孔孟之乡,生于斯长于斯,数千年一脉相传的风土人情和丰厚的文化底蕴,将其滋养并塑造得朴实、厚重、勤奋。也因此,学伦先生擅长的书法和中国画,都散发着一种山东古已有之的味道:凝重,朴茂,没有华丽的外表,不求细节的表达。

习艺之人,有的似乎天生就具备一种才能,能将繁复错综的大千世界精细而准确地描绘、呈现出来。而另一种,或徘徊于细节的大门前,或对细节全然不屑。从学伦先生的书画来看,显然他属于后者。他在逐一打量过大千世界的表象、形态后再选择遗忘,随后以大致、混沌的形象呈现出来,令人只见其轮廓。恍兮惚兮,参差以似,看似玄之又玄,一定程度上却与中国人传统的思维方式和文化理念相契合。

中国人自古就不尚写实,在延续数千年的古代绘画史中,虽然有一条断断续续的写实线索,其中的一些作品,无论是鸟兽、花卉还是人物,都栩栩如生,然而写实画法始终没有成为主流。对此,近代以来的康有为等人,都为之困惑而遗憾,力主中国人曾有的“写实传统”。后来,徐悲鸿等人也竭力推行写实画法,没有太多顾及中国传统的特殊性,借西画来革新中国画的尝试,依然没有改变中国画写意精神主脉传承的方向。

事实上,中国人不尚写实、“抛弃”曾经间歇性出现的“写实”画法,自有其道理。在中国人的观念中,沉湎于对事物表象和外在形式的追求,拘泥于物象容易禁锢思想,使精神逐渐退化。中国人讲求的是“外师造化,中得心源”,而“中得心源”是关键。因此可以说,中国传统的审美史,实质上是一部精神与物质的对抗史。正是站在这一立场上,学伦先生对中国画精神有着自己的理解:“以自然无为作为自己的存在方式,倡玄学之本体,反对人为之做作,不拘成法,不以描摹形影为能事,不屑从浅近处下手”。

学伦先生是一位好学者。他原本是一位书法家,且是科班出身。早年拜书法名家为师,20 世纪 80 年代末考入北京理工大学人文社科系书法专业,接着进入北京大学、首都师范大学研修书法。随后,又在北京画院、中央美术学院研修中国画,又入北京师范大学,连续攻读历史学及国学专业博士课程……如此勤奋、执着地学习,不仅使他打下了坚实的基本功,更拓展了从艺治学视野,提升了认知高度。这个持续学习的过程,也让他从原先纯粹的书法家,变身为一个书画俱能的多面手。

学伦先生的书法,不摹晋唐,而远取汉魏,笔下少了一份规矩、流美,多了一份拙朴、厚重。他将汉碑的凝重、章草的简约、魏碑的刚正糅合为一,生成了自己的东西。书法面目不太似前人,甚至难说到底属于哪种书体,然而,当你面对它时,又能明显感受到其中悠远深邃的文化气息。

赵学伦的中国画主攻山水,兼涉花鸟。由书入画的人,大都喜爱黄宾虹,学伦先生亦结此缘。一来宾虹老纵横捭阖的运笔方式,与书法关系极深。换言之,书法特别是草书的用笔法,尤其适用于大写意画,通过自由挥洒,有效摆脱形式的羁绊。二来宾虹老“逸笔草草”的绘画手法,也较为适合书法能力强,而造型基础稍弱的人。

学习的过程就是取舍的过程。一个优秀的学习者,一定是懂得并善于取舍的人——善于取舍便能扬长避短——取他人之法,扬己之长,避己之短。这大约就是学伦先生从一位书法实践者,变身为绘画实践者,并获得成功的原因之一。

除了黄宾虹,赵学伦中国画另一个主要的取法对象是陈子庄。在中国现代绘画史上,黄宾虹与陈子庄,都以笔墨自由突破形式羁绊的典范,虽然其笔墨的面貌完全不同甚至截然相反——前者厚重、雄浑、苍辣,后者轻盈、清新、娴雅。其实,这正是中国文化的两种基本特质,它们相反相成,互为补充,构成一个整体。深谙书画传统的学伦先生,巧妙地将这一重一轻两种笔墨,整合到自己的山水画创作中,于是在他的作品中,我们既能看到“黑”与“厚”,又能发现一份轻松与闲适。这大概要归功于他对墨与线准确的理解与利用,且能自出机杼的缘故吧。

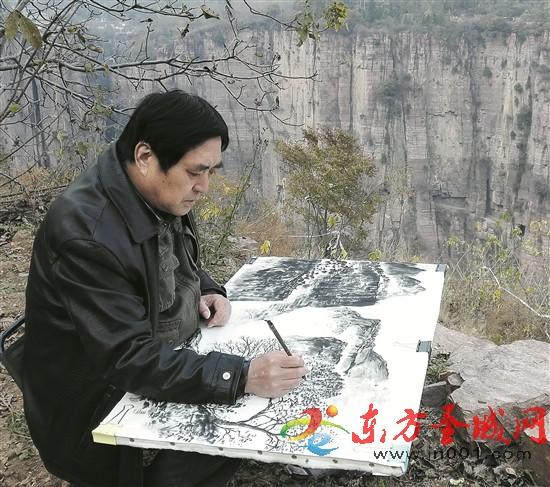

“画夺造化,浑化天机,微妙玄深,深入名山大川,纵情山水间,体悟大自然。澄怀观道,真如自性,格物致知,诚意正心”。这是学伦先生的艺术理想和精神目标。这样的理想和目标,一直激励他走向艺术与人生的纵深处。

■图为赵学伦太行写生

(本文作者:中国书法家协会学术委员会委员、中国国家画院教学中心学术主持,艺术评论家)