■济宁日报全媒体记者 杨国庆 通讯员 马辉 臧盛博 摄影报道

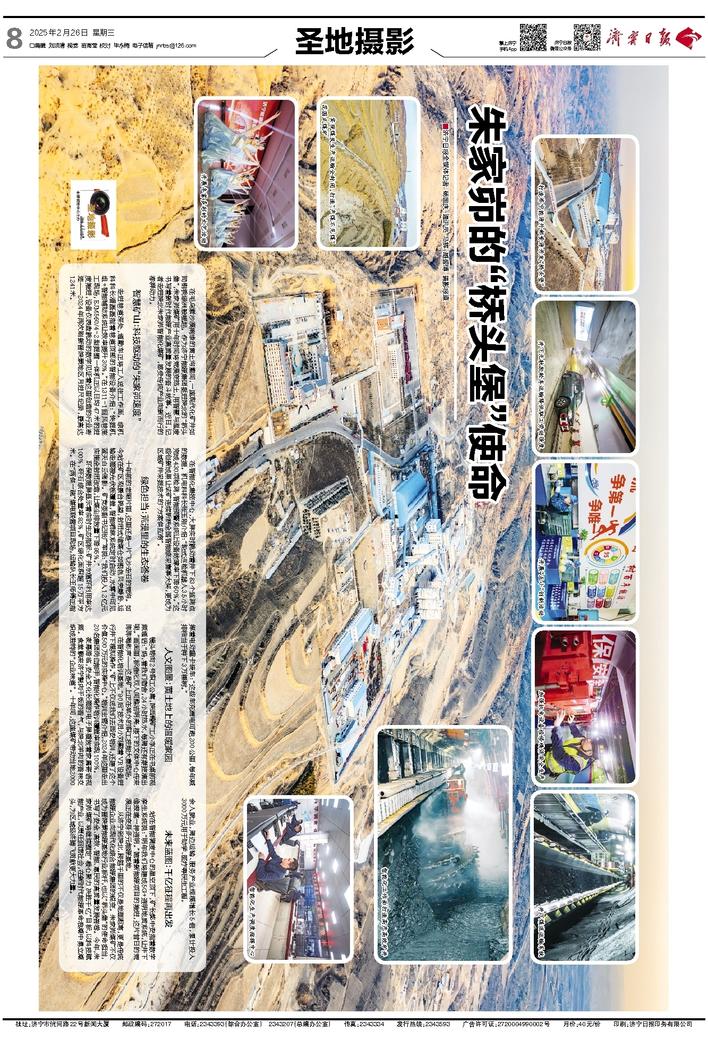

在毛乌素沙漠南缘的黄土沟壑间,一座现代化矿井如同钢铁绿洲般崛起。作为济宁能源集团挺进陕北的“桥头堡”,朱家峁煤矿用十年时间将荒漠变热土,用智慧与温度书写着新时代能源产业高质量发展的奋斗故事。近日,记者走进陕北朱家峁智能化煤矿,感受传统产业向新而行的澎湃动力。

智慧矿山:科技驱动的“朱家峁速度”

走进巷道深处,通勤车正将工人送往工作面。综机科科长潘磊磊指着巷道顶部的智能设备介绍:“快掘机组+智能辅助系统让效率提升30%。”在1311-1回风巷施工现场,EJM560/4-2型掘锚一体机正以日均47米的进度推进,设备仪表盘跳动的数字见证着这里创造的行业奇迹——2024年两次刷新晋陕蒙地区月进尺纪录,最高达1241米。

在智能化集控中心,大屏实时跳动着井下83个监测点的数据。机电科科长张玉刚介绍:“轮式巡检机器人3.5小时完成430项检测,智能预警系统让设备故障率下降60%。”这些创新成果让该矿连续斩获全国智能综采赛事大奖,更成为区域矿井采掘技术的“方案供应商”。

绿色担当:荒漠里的生态答卷

十年前的老照片里,这里还是一片飞沙走石的荒沟。如今站在矿区观景台眺望,封闭式储煤仓如银色贝壳静卧,运输走廊被光伏板覆盖,智能喷淋系统定时启动,水雾中可见蓝天白云倒影。矿党委副书记张广军说:“我们投入1.2亿元实施全封闭改造,让煤尘排放量下降95%。”

环保数据屏显示着实时生态指标:矿井水循环利用率达100%,矸石综合处置率92%,矿区绿化面积超15万平方米。在“两供一疏”煤电联营项目现场,运输队长王师傅正指挥着电动重卡装车:“这些车充满电可跑200公里,每年减排相当于种下3万棵树。”

人文图景:黄土地上的温暖家园

镜头转向2号职工公寓,陕西籍矿工小李正在书桌前视频通话:“妈,看我们宿舍,24小时热水,每周还有秦腔演出呢。”画面里,标准化双人间整洁明亮,楼下的文体中心传来阵阵喝彩声——这是矿上正在举办的职工技能大赛现场。

在智能化培训基地,“90后”技术员小刘戴着VR设备进行井下模拟操作。“矿上不仅送我们去西安培训,还建了这个价值500万元的实操中心。”培训主管介绍,2024年这里走出20名集团岗位能手,智能化操作培训覆盖率实现100%。

夜幕降临,安全文化长廊的电子屏播放着家属寄语视频。食堂飘来济宁甏肉干饭的香气,与陕北羊肉的香味交织成独特的“企业味道”。十年间,这座煤矿带动当地2000余人就业,周边运输、服务产业规模增长5倍,累计投入3000万元用于助学、医疗等民生工程。

未来蓝图:千亿征程再出发

站在智能调度中心的星空顶下,矿长郭中安指着数字孪生系统说:“明年我们将建成5G+透明地质系统,让井下像玻璃一样透明。”随着新能源项目的推进,这片昔日的荒漠正在变身多元能源基地。

从济宁到陕北,跨越千里的不仅是地理距离,更是传统能源企业向现代化综合能源集团的蜕变。朱家峁煤矿不仅成为晋陕蒙能源基地行业标杆,也以“桥头堡”的使命担当,书写了安全、高效、智能、惠民的高质量发展答卷。今年,朱家峁煤矿将继续锚定“凝心聚力 决胜千亿”目标,以科技赋能产业,以责任回馈社会,在新时代能源革命浪潮中勇立潮头,为区域经济腾飞贡献更大力量。