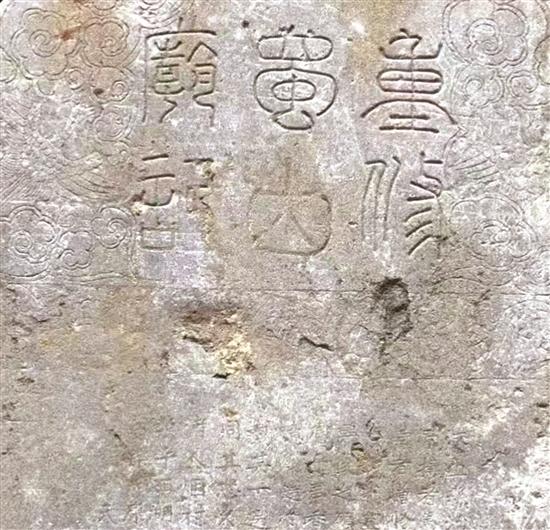

汶上有蜀山,山上有蜀山寺,始建年代不详,唐开元年间(713—741)重修,明天顺六年(1462)再次重修。

《重修蜀山庙碑记》碑刻记载:“汶上县治西南三十里许,地名南旺。汶水之出经此处,四顾皆水也,蜀山屹然峙立于中流。山巅有庙,以山得名。其山巍然垂拱而持者,羲皇圣地也……”

蜀山寺中有圣母祠,即碧霞元宫,是蜀山寺内最初建筑,位于大佛殿西。明嘉靖《山东通志》记载:汶上县蜀山“上有圣母祠”。

山东运河专书《东泉志》:“蜀山圣母祠,在分水河东湖内,天顺六年本县典史方俊重修。”

明工部郎中谢肇淛《北河纪》述称:“(蜀)山上有圣母祠,云伏羲母。”

清代史学家谈迁《北游录·记程》:蜀山“上祠圣母,云伏羲氏母。”

众多史料显示,“蜀”是最早的地域、族群之名。上古先民因聚居在蜀山脚下而称蜀族,后以此作为国名,而称蜀国。

《大清一统志》记载:“蜀山,在汶上县西南四十里,其下即蜀山湖。四望无山,屹立波心。”

《尔雅》:“山,独者。”故名。山因孤峙而名“蜀”,民居其山而称“蜀山氏”。名为蜀,该族所建之国亦称蜀国。

《左传》记载了位处东方的一个“蜀”字地名。晋代经学家杜预注称:“蜀,鲁地,泰山博县西北有蜀亭。”许多学者据此认定,鲁国境内的这一“蜀”地,便是古蜀族人的发祥之所。

《世本·诸侯世本》“蜀”曰:“蜀之为国,肇自人皇。蜀无姓,相承云黄帝后。”晋常璩《华阳国志》卷三亦言:“蜀之为国,肇于人皇。”

关于蜀族源起,清人朱右曾、近人胡宣厚、今人李学勤等学者多有探讨,大都认为这一部族发祥于东方,如李学勤先生认为:周原卜辞中的“蜀”即在鲁地。

胡宣厚在《卜辞中所见之殷代农业》文中,通过对甲骨卜辞的研究,并引入文献方面的佐证,认为卜辞中的“蜀”在山东省汶上县。他指出:“知蜀者曾一度叛殷,及平服之后,不特为农艺之区且于其举行祀典也,此亦皆武丁时卜辞。夫以益州群山之高,三峡之险,殷人入川,大非易事,卜辞中之蜀,绝不能如此之遥;又《左氏传》‘楚师侵卫,遂侵我师于蜀’之蜀。杜注:‘蜀,鲁地,泰山博县西北有蜀亭。’高士奇曰:‘齐博邑在今泰安州东北’,《嘉庆一统志》‘蜀亭在泰安县西’。又‘汶上县西南四十里有蜀山,其下即蜀山湖’。盖北自今之泰安南至汶上,皆蜀之疆土。”

■图为蜀山寺明代碑刻