运河之水,悠悠流淌,宛如一条灵动的绸带,贯穿济宁大地。作为东夷文化、华夏文明、儒家文化和运河文化的重要发祥地之一,济宁不仅承载着丰富的文化遗产,更见证了大运河的辉煌与变迁。

这个被称为运河之都的古城,其历史地位举足轻重。元明清三朝,这里设有最高司运机构河道总督衙门,掌控着运河的航运命脉。在中华历史的长河中,它以其独特的地理位置和深厚的文化底蕴,成为了中国南北交流的重要枢纽。它承载着千年的历史沉淀,见证了运河的兴衰与变迁,至今散发着独特的魅力。

(一)

济宁,古称任国,这里孕育了无数的文化巨匠。人文初祖黄帝,儒家至圣孔子、亚圣孟子、复圣颜回、宗圣曾子,史学家左丘明皆诞生于此。在这片土地上,“三孔”——孔府、孔庙、孔林,与京杭大运河被列为世界文化遗产。大运河纵贯全境,主航道210公里,航运能力达1亿吨,成为连接中国南北的重要通道。

追溯往昔,济宁运河的开凿,宛如一部波澜壮阔的史诗。那是人类智慧与勇气的结晶,是对自然的挑战与征服。而济州河的开通,则是中国大运河历史的一个重要节点。《元史·河渠志》曰,“济州河者,新开以通漕运也”。虽只寥寥数字,却蕴含着改写历史的磅礴力量,掀开了一页波澜壮阔的篇章。那是一段改写历史的篇章,济宁先民历经20余年新开凿的150余公里河道,让迂回曲折的大运河得以改道。曾经,大运河犹如一条蜿蜒前行的巨蟒,行程漫长且艰难。而济州河的开通,恰似一把神奇的利剑,将它漫长的航道拦腰斩断,一举缩短了整整 900 公里的航程。这一巨大的改变,不仅仅是数字上的缩减,更是时空上的重塑。

济州河通航后,元朝调整驿路,使得济宁成为交通要冲,迅速崛起成为繁华的城市。运河载着南来北往的船只,带来了各地的物产和文化,不仅促进了南北交通的便捷,更让济宁这座城市迎来了全新的发展机遇。

而南旺枢纽,无疑是运河上的一颗璀璨明珠,是运河工程的伟大杰作。明永乐年间,为了解决山东段运河因水源不足无法通航的问题,时任工部尚书宋礼接受汶上民间水利专家白英的建议,动用6个府16万人,历经数年在南旺创建分水枢纽工程,保证了运河漕运在明清两代500余年畅通无阻。这个工程在戴村筑坝建分水枢纽,使汶水西行,从南旺入运河,七分向北流,进入漳河、卫河;三分向南流,进入黄河、淮河。民间流传的运河在此“七分朝天子,三分下江南”之说,也是由此而来。这一工程展现了古人卓越的水利智慧,它调控着水流,宛如一位精准的指挥家,让运河之水有序地流淌,保障着航运的畅通。

南旺作为运河的最高点,其分水工程解决了大运河跨越水脊的难题。这个大型综合性水利水运枢纽,是大运河上最具科技价值的节点之一,代表了17世纪工业革命前世界土木工程技术的最高成就,凝聚了数代乃至数十代劳动人民的智慧和力量,被称作“北方的都江堰”恰如其分。在那个科技尚不发达的年代,凭借着经验与智慧,先人们硬是在这片土地上创造出了如此精妙的水利设施,它的建造堪称世界水利史上的奇迹。

当我在这个初冬时节来到南旺枢纽遗址公园,站在昔日的运河之脊河床内,遐想着这里当年奔腾着的水流,心中不禁涌起对礼贤下士的官员宋礼、民间专家白英和历代能工巧匠们的无比敬仰之情。他们用聪明智慧和勤劳的双手,创造出了不朽的传奇,为后人留下了宝贵的财富。

(二)

明清时曾有一曲流传甚广的《竹枝词》:“济宁人号小苏州,城面青山州枕流。宣阜门前争眺望,云帆无数傍人舟。城中阛阓杂嚣尘,城外人家接水滨。红日一竿晨起候,通衢多是卖鱼人。”详尽地为我们描摹出了济宁的水乡风情和城市特色。我的家乡苏州被称为“人间天堂”,曹雪芹先生也在他的《红楼梦》开篇里称苏州的阊门为“红尘中一二等富贵风流之地”,而古人把济宁比作“江北小苏州”,赞美因运河而兴的济宁,不仅宛如苏州一样的富饶和繁华,骨子里也充溢着江南水乡灵动的气质,怪不得我每次来到这里,总有一种莫名亲近的情愫。

元人贡奎在《济州》一诗中写道:“旧济知何处,新城久作州。危桥通去驿,高堰裹行舟。市杂荆吴客,河分兖泗流。人烟多似簇,聒耳厌喧啾。”生动地描绘了当时济宁的情景,而今的济州今非昔比,危桥连接着驿站,高堰包裹着行舟,市集中混杂着各地的客人,兖泗之水在此分流。那密集的人烟,喧闹的声音,也无不诉说着这座城市的活力与生机。

而意大利旅行家马可·波罗在其游记中更是详细描述了济宁的盛况:“离开济南府,向南走三日……这里盛产鸟兽等猎物,并出产大量的生活必需品。”他接着写道:“第三日晚上便抵达济宁,这是一个雄伟美丽的大城,商品与手工艺制品特别丰富。”想象一下,那热闹的街道,熙熙攘攘的人群,来自荆吴之地的商客,操着不同的方言,交易着琳琅满目的商品,那是怎样的一幅繁荣景象。他笔下的济宁是一个雄伟美丽的大城,商品与手工艺制品丰富多样。城的南端,大运河奔腾而过,船舶往来如织,吨位与数量令人惊叹。那些满载着价值连城商品的船只,见证了这座城市在运河贸易中的重要地位。

这一切,都源于元代京杭大运河的截弯取直和这一段济州河的开通。刹那间,南来北往的船只穿梭于河道之上,带来了各地琳琅满目的物产。南方精美的丝绸,那细腻的质地仿佛在诉说着江南水乡的柔情;清香的茶叶,每一片叶子都散发着山间云雾的气息;精致的瓷器,那细腻的釉色和精美的图案展现着高超的工艺。北方厚实的皮毛,带着草原的豪迈;珍贵的药材,凝聚着山川的灵气;丰富的矿产,闪耀着大地深处的神秘光芒。

300余年前,我的苏州老乡戴阿大也坐船来到济宁的南门口,发现了这里的水陆交通便利和商业的繁华,于是便在此开设了酱菜铺,取字号“姑苏戴玉堂”。因戴氏经营的酱菜兼蓄了南北风味,而且经营有方,深受百姓喜爱,迅速成为济宁的第一大字号。济宁古运河上唯一的廊桥——玉堂桥,就是以它命名的。

与此同时,不同地域的文化也随着船只的往来在此交融碰撞。江南的吴侬软语,塞北的粗犷民歌,中原的儒雅学风,交织成一曲丰富多彩的乐章。人们的生活不再局限于本地的风俗,眼界变得开阔,思想也变得活跃。

经济的繁荣更是显而易见。商铺如雨后春笋般涌现,街头巷尾充满了吆喝声和讨价还价声。贸易的兴盛带来了巨额的财富,城市的建设日新月异。高大的城墙拔地而起,宽阔的街道纵横交错,华丽的建筑鳞次栉比。

不仅如此,人才也纷纷汇聚于此。仅运河总督署就有田文镜、于成龙、林则徐,还有我的苏州老乡吴县人吴大澂、王守,吴江人盛应期、周用,太仓人王在晋、凌云翼等在此任职。文人墨客更是被这座新兴城市的活力所吸引,留下了众多脍炙人口的诗篇。能工巧匠们更是凭借精湛的技艺在此安身立命,创造出了无数令人赞叹的杰作。

(三)

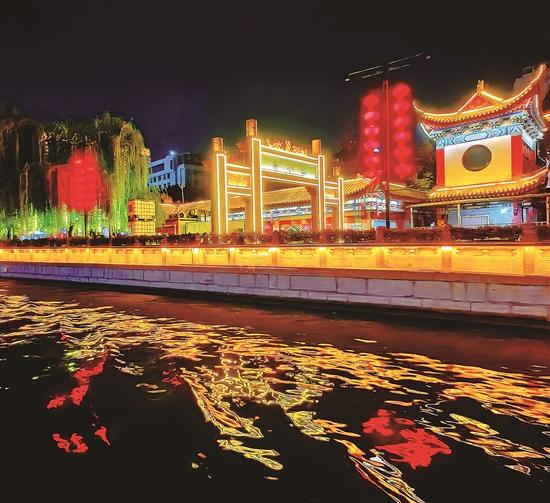

在任城区沿着运河漫步,“运河记忆”历史文化街区映入眼帘。这里起源于明朝,在清朝逐渐发展成为繁华的商业街区。东大寺的庄严、太白楼的诗意、天井闸的古朴,每一处文物都承载着历史的记忆。在这里你可以深切感受到济宁运河的历史和文化。

走进始建于明洪武年间的东大寺,那精美的建筑工艺令人赞叹。飞檐斗拱,雕梁画栋,其建筑风格独特,融合了中国殿式古建筑和阿拉伯伊斯兰的特色,诉说着运河带来的海内外交流的往事和数不清的故事。每当夜幕降临,寺内灯火通明,与运河的波光交相辉映,构成了一幅异彩纷呈的美丽画卷。

太白楼,曾是唐代贺兰氏经营的酒楼,相传也是诗仙李白和古代文人墨客雅集赋诗的地方,更是见证了无数诗词歌赋的诞生。李白在济宁生活了23年,在此写下了著名的《任城县厅壁记》。家门口的太白楼,是他呼朋唤友常去的地方。虽然酒楼已历经迁移和重建,但当我来到这里漫步,仍能听到历史的回声在耳边轻轻响起。登上太白楼,俯瞰着运河两岸的风光,遥想当年,诗仙和文豪们都已随风而去,只留下他们脍炙人口的诗文和传世的墨宝,我的心中不禁涌起万千感慨。

而古老的天井闸,作为运河水利设施的一部分,见证了运河水的涨落,静静地诉说着过往岁月的繁华和沧桑。虽然它已不再承担当年重要的水利功能,但它依然是这片土地的灵魂所在。站在天井闸上远眺古运河,风光旖旎、水天一色,令人心旷神怡。这一刻,时光仿佛静止,世间的喧嚣与纷扰也被抛下,唯有这古老的闸身,流淌着的河水,还有我那颗沉醉的心。

穿行在“运河记忆”街区中,你会发现这里不仅保留了古代的建筑风格,还融入了许多现代元素,在这里你可以感受到浓郁而独特的风土人情。街边的小吃摊,散发着诱人的香气。我忍不住止步去品尝那热气腾腾的糁汤、香酥可口的煎饼、鲜嫩多汁的夹饼,这些小吃让我垂涎欲滴,欲罢不能。这条街上既有地道的鲁菜,也有淮扬菜、苏帮菜和各地的美食,还可以购买到剪纸、陶瓷等精美的手工艺品。在这里,运河既是具体的,又是抽象的;既是物质的,更是精神的。

(四)

济宁是一座历史文化名城,在这里你可以感受到传统文化的魅力,又可以看到现代文化的繁荣与发展。济宁市政府在保护传统文化的同时,也在积极推动文化的创新与发展。

济宁市举办“孔子文化节”“孟子文化节”等活动,传承和弘扬儒家文化,还积极推动非物质文化遗产的保护与传承。2024“文化和自然遗产日”山东主场城市活动暨大运河申遗成功十周年庆祝活动在济宁的汶上县举办。汶上县高标准打造南旺枢纽博物馆,建设大运河文化遗产廊道,积极推进41公里的大运河步道建设,开通“又见运河·非遗精华之旅”精品旅游路线,焕发运河千年文脉“新活力”,成为济宁运河文化传承保护发展的一个缩影。

我们在和任城区交流和在太白湖新区的济宁市博物馆参观时,很欣慰地听到、看到这里深耕运河文化,以传承和弘扬大运河文化为使命,将运河带着“烟火气”和“文化味”融入生活带来可喜的效果。2021年,他们开展的“我家就在岸上住·大运河的故事”系列活动——流动博物馆“中国运河之都·济宁”走进社区,开展济宁运河文化的宣讲普及活动和“——你好,运河”走进小学,向孩子们宣传普及济宁的运河文化,让学生们走进济宁市博物馆,专注聆听济宁大运河的动人故事,引起广泛的反响,也取得了良好的效果。

在济宁这片土地上,你可以看到历史与现代的交融,也可以看到传统文化与现代文化的碰撞与融合。带着烟火气和文化味融入生活的运河,更是这个城市深刻的记忆、文化的传承和居民生活的一部分。在这里,我们既能触摸历史的厚重,又能拥抱现代的活力,这种交融让济宁的未来充满了无限可能。这种独特的文化氛围也使济宁成为了一个充满魅力的城市,吸引着无数海内外人士前来探访与体验。

运河温润的风,轻轻拂过我的脸庞,带来了穿透历史的幽深气息。这风润泽了岁月,芬芳了生活,是济宁的灵魂低语,是历史的深情诉说。在这风中,我们聆听了济宁的心跳,感受着它的温度。它带着历史的沉香,携着未来的憧憬;它润泽了古往今来的梦想,孕育了无数的希望与美好;它滋养着这片土地上的儿女,让这座城市的故事愈发醇厚迷人。

当风再起时,济宁将伴着那灵动的韵律,舞动出更加精彩的明天,而我将在这风中沉醉,畅想,与这座城市一同飞翔。愿这风永远吹拂,让我们铭记济宁与运河的不解之缘,感受这座城市的千古风华,心怀着对运河的感恩,对这片土地的热爱,迎着运河那温润的风,走向更远的地方。