本报记者 扈宏毅

唐代的繁荣,成就了许多伟大的诗人,其中李杜二人,被闻一多誉为我国诗歌史上的“两曜”。他们相见且碰撞出火花,是他们自己也许浑然不觉,但令后世激动不已的时刻。更令我们济宁人称道的是,李白和杜甫在济宁兖州度过了一段相知相惜、携手同游、“与尔同销万古愁”的岁月。

学界普遍认为,李白与杜甫一生有3次相会,分别在洛阳、梁宋(今商丘)和兖州。两人相聚的时光珍贵且短暂,我们想了解的是,他们是在什么情形下于兖州会面的?二人一同去过当地哪些地方?度过了怎样一段时光呢?

鲁郡沙丘——李白安家20余年

根据当前国内的主流观点,李白与杜甫初遇是在河南洛阳,时间是公元744年,李白43岁,杜甫32岁。后来,部分文史学者有了新考证,认为两人初次相见是在兖州,公元734年。这一论断,是根据李白、杜甫诗作中的真实吟咏,结合李白初游兖州的时间提出的。这是济宁市兖州区文化馆馆长李丹的介绍。

兖州李杜研究者王伯奇认为,杜甫初来兖州是开元二十年(公元732年)。当时,他科考成绩不佳,中进士下第,轻狂之心受到些许打击,来兖州向父亲杜闲复命,于是在此居住下来。

这比以往学者的看法提前了3年。因此,当李白于开元二十二年(公元734年)五月抵兖州后,二人得以相识。此说法暂未得到学术界公认,然而无论在哪里初遇,都不可否认二人在兖州度过了一段难忘的时光。

与杜甫相遇之前,李白有大约7年为寻求政治理想四处漫游,但因屡屡碰壁而心灰意冷,于是投奔族叔来到任城,不久移居东鲁。他在《五月东鲁行答汶上翁》一诗中说:“顾余不及仕,学剑来山东”。

史料记载,李白“喜纵横术,击剑,为任侠”,他在向别人推介自己时曾说:“十五好剑术,……三十成文章”“剑术自通达”。自少年时,他就开始学剑了。

李丹说,李白诗歌、裴旻剑舞、张旭草书,三者合称“唐代三绝”,裴旻的家就在东鲁。也有学者认为,到东鲁来“学剑”,更像李白的一个借口,仍是因为“不及仕”。

定居东鲁后,他很少提及学剑的事,而是一直在交友、漫游。有段时间,他甚至与孔巢父、韩准、裴政等几个道友,在泰山不远处的徂徕山隐居起来,时称“竹溪六逸”。

在春天的一个月朗风清的夜晚,李白泛舟于东鲁门。这里水清沙明、波摇石动、桃花夹岸,他写下了《东鲁门泛舟二首》。诗文中多次提到“东鲁门”“东鲁”“鲁东门”。如诗名《鲁东门观刈蒲》、诗文“今晨鲁东门,帐饮与君别”“海鸟知天风,窜身鲁门东”“我家寄东鲁,谁种龟阴田”“二子鲁门东,别来已经年”。李白月下泛舟、看农户劳作、送别友人、选择子女居住地,都在东鲁。

学术界现已确认,东鲁是初唐时的兖州。

那时的兖州,不是如今的济宁市兖州区。唐高祖李渊立朝后,实行州治。武德五年(公元622年)置兖州,其“政府驻地”设在瑕丘,下辖任城、瑕丘、曲阜、邹、泗水、平阳、龚丘等10县。

贞观十四年(公元640年)设置兖州都督府,天宝元年(公元742年)改兖州为鲁郡,乾元元年又改回兖州。李丹说,当时的兖州,不仅是一方政治中心、军事要地,又是北连齐州、南达徐州、西通郓州、东临沂州的交通枢纽。整个城市及周边驿道宽阔、车旅繁忙、商贾云集、人文荟萃,被称为一方之都会,鲁南之重城。

这也许就是李白选择定居兖州的原因,而当年兖州如此辽阔,如何判断李白在哪一带居住呢?李白诗中写道:“我来竟何事,高卧沙丘城”“我家寄在沙丘旁,三年不归空断肠”。

1993年,泗河兖州段出土大量文物,其中的北齐沙丘城造像残碑上有“沙丘城”字样,碑上有“以大齐河清三年(公元564年),岁次实沉,于沙丘东城之内”一段文字。现在的文史专家认为,沙丘即瑕丘,是北齐时的称呼,唐代称瑕丘。李丹说,沙丘名字来源说法不一,他更倾向于当时城东有很多沙丘一说。

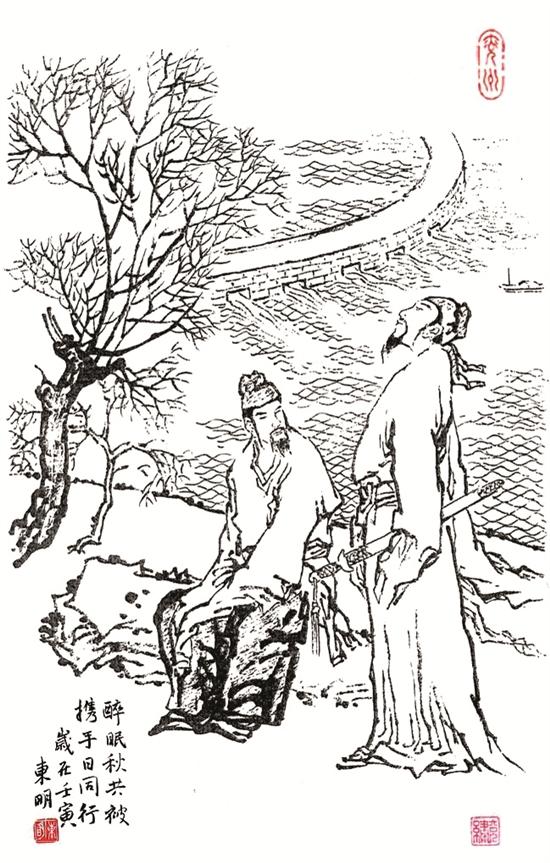

出土文物中另有两尊北魏守桥石人,背后刻有铭文,记载了北魏延昌三年兖州刺史元匡主持疏浚泗河、修筑泗津桥堰之事,其中“起石门于泗津之下”一句,说明有“石门”建造于泗河渡口之上。李白《鲁郡东石门送杜二甫》一诗“何时石门路,重有金樽开”,也出现了石门。

据史料记载,隋代兖州刺史薛胄所修的兖州金口坝,是在原石门之上改建的拦水堰,金口坝是横贯东西古驿道上的行人大坝。石门即现在的金口坝,位于兖州城东四里,与李白诗中所说“鲁郡东石门”方位完全相符。石人是守桥堰的饰物,石门是大坝的一部分,坝上行人,坝口流水。

一系列关键性文物重见天日,让时任兖州市文化局局长的武秀意识到意义重大,他力促“李白在山东”国际学术讨论会在兖州召开,时间是1994年8月。

与会学者围绕“李白在山东”的寓家游踪、遗迹及诗文创作等话题热烈深入研讨,实地考察了李白诗中提到的沙丘、尧祠、石门,并重点讨论了王伯奇的论文《李白来山东 居家在兖州》。根据有关学者的论证及文物佐证,专家们确认,沙丘、石门、尧祠均在兖州,也确认了李白居家兖州20余年的学术观点。

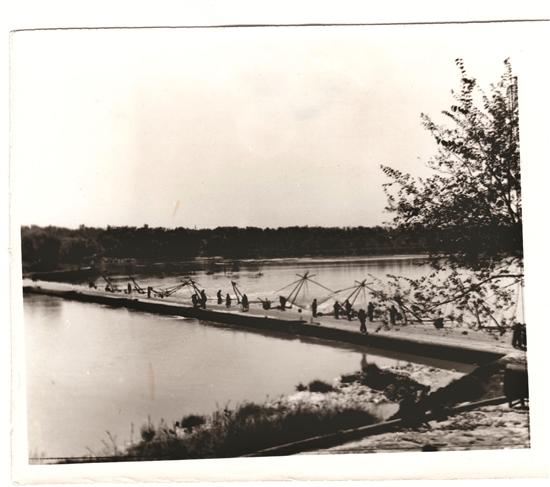

目前,学术界基本已经认同,李白当时居住在兖州的管理机构所在地瑕丘,即他笔下的“沙丘城”。后人根据李白行迹推测,他应该住在瑕丘城东,离石门不远处。因此,明嘉靖年间的当地官员,在兖州城东、现在的金口坝之北重修了青莲阁,以祭祀李白。

兖州“李白在山东”国际学术讨论会召开后,当地学者的一系列研究成果、文集公开出版,如:兖州市政协主编的《李白杜甫在兖州》,武秀主编的《李白在兖州》,徐叶翎编著的《东鲁李白寻踪》,樊英民编著的《兖州史话》,葛全滋主编的《孔孟之乡古诗选》等,对李杜相会在兖州的史实作了较为深入的探讨。

尧祠——李白钟爱的老地方

李白在兖州遗诗数量说法不一,有学者考证是30余首,也有40多首和60多首之说。

《鲁郡尧祠送窦明府薄华还西京》说到,一天清晨,李白强撑着病体,着便服来到尧祠,只见柳丝垂地,绿阴遮天,石门喷迸的流水在此汇成金沙潭。他赞叹友人带他走进这绝妙佳景,写下了“长杨扫地不见日,石门喷作金沙潭。笑夸故人指绝境,山光水色青于蓝”。

兖州尧祠,也称尧庙,是祭祀中国先祖尧帝的建筑。目前所知兖州尧祠最早的记载,是《梁书·羊侃传》中对北魏将领羊侃的描写:“尝于兖州尧庙蹋壁,直上至五寻,横行得七迹……”到了唐代,这里已是人们设宴、游览的胜地。

唐代《元和郡县志》卷十记载:“尧祠在兖州瑕丘县东七里,洙水之右”,宋代《太平寰宇记》卷二十二提到:“尧祠在瑕丘县东南七里,洙水之西”,兖州文史学者徐本立在《李白山东寓家兖州考》一文中写道:“笔者生于兖州城,自幼得知尧祠故址在今兖州城东南五六里的泗水旁,解放前后尚可见到残存的翁仲、石兽及建筑基石。因为瑕丘城区在明代南扩二里,所以唐宋人记载尧祠在瑕丘东南七里,与事实无误”。

尧祠历经几百年风雨,和石门一样,也是李白诗中常提到的地方,如《鲁郡尧祠送窦明府薄华还西京》《鲁郡尧祠送张十四游河北》《鲁郡尧祠吴五之琅琊》《秋月鲁郡尧祠亭上宴别杜补阙范侍御》……李白一生诗作极多,但描述一处景致篇目如此之多也极为难得,难怪有学者说:“这是尧祠和石门的殊荣,也是兖州的殊荣”。由此看来,兖州时光应是李白一生中的重要印记。

南古城楼——杜甫凭高怀古之处

据兖州史学家考证,李白初到东鲁时,杜甫已经在此居住两年了。李白拜访了兖州司马杜闲,得以结交杜闲之子杜甫。

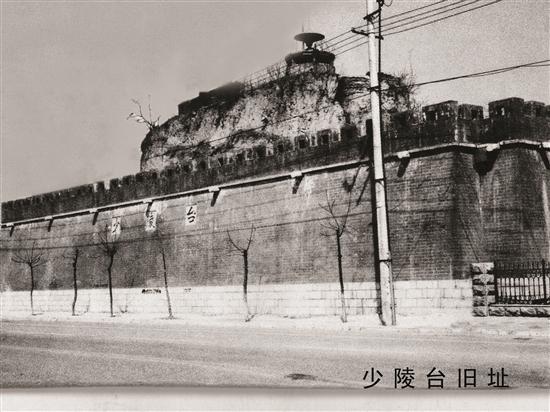

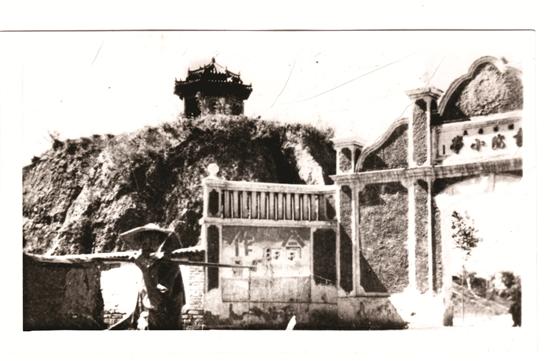

青年杜甫意气风发,在兖州时,登上了南部的古城楼。这天,碧空如洗,他登临城楼远眺,望见秦始皇石碑像一座高高的山峰,鲁恭王修的灵光殿只剩下一片荒芜,怀古之情涌上心头,写下了名传天下的诗篇——《登兖州城楼》:“东郡趋庭日,南楼纵目初。浮云连海岱,平野入青徐。孤嶂秦碑在,荒城鲁殿馀。从来多古意,临眺独踌躇”。这座城楼,是兖州名胜之一少陵台的前身。

杜甫遇见李白后,很是投缘,邀他同游这南城楼,二人把酒临风,开怀畅饮,吟诗作赋。

之后的年代里,无数文人登上这被后世称为“少陵台”的城楼,怀古抒情,探寻诗圣的足迹,留下了诸多诗篇。

明万历版《兖州府志》记载了鲁藩宗室朱当沔写的一首怀念诗:“老杜今何在,荒台尚有踪。晚风迷碧草,落日伴青松。……长吟情不尽,伫立想仪容”。清代文人王士祯赋有《少陵台》诗道:“不见杜陵叟,犹存杜甫台。如闻石门路,曾共谪仙杯”。

1000多年后,人们登台远望,依然感受到李杜视野。那些诗句,像留在寰宇的不绝回声,为少陵台铭刻了思想与灵魂。

按照李丹的讲述,现在的少陵台,并非当年杜甫登临的兖州南城楼,这城楼的旧址,在今天少陵台正西约200米,建于当时郡治城池中轴线的南门上。明代洪武年间,筑城时南墙外扩,为纪念杜甫,特意保留了原南城墙东段的一部分并修筑楼台。清初又在此修了“月云亭”,此亭中立有杜甫造像碑,“南楼秋月”也成为兖州八景之一。后来凉亭被毁,杜甫造像碑被搬进了博物馆。

范氏庄——李杜心中的桃花源

李白的诗歌豪迈奔放、飘逸瑰丽、意境奇妙,如果将其比作一幅画,一定流动着明亮、灿烂、华美的色彩。“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁”“十步杀一人,千里不留行”,足见其人爽朗大方、快意恩仇。

杜甫倾慕李白的才情,赞他“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”,更喜欢李白的为人,常一同饮酒、出游,两人就像自家弟兄,喝醉后可以同盖一床被子入眠。

约公元745年,李白45岁,杜甫34岁。在一个秋色萧条、长天无云的日子,他们想到有个隐逸的期约,便一同骑马去寻访鲁郡城北的范十居士。

“范十”是友人间的亲切称呼,如同称呼李白“李十二白”,杜甫“杜二甫”一样,叫出对方在族中同辈的排行。

“范十”是什么人呢?记者查阅资料看到一种说法,认为“范十”名叫范惀,是唐代名宦范传正的父亲。

中华书局1975年2月第1版《新唐书·卷一百七十二》记载:“范传正,字西老,邓州顺阳人。父惀,为户部员外郎”。北宋范仲淹等所修江西丰城《范氏大成宗谱》载:“惀,行十”,范惀“与赵郡李华善”。

李华是李白的族叔,范十的好友。范惀于“开元二十三年进士擢第。天宝中,登朝为监察御史。累转侍御史,礼部、吏部二员外郎”,范惀于“天宝二年(公元743年)癸未及第”。

有研究者认为,当时李白在长安供奉翰林,二人或相识于此。范惀在及第前已经移居鲁城北郭,后来因故回鲁地长居,与在此定居的李白成为朋友。

李丹认为,从李杜二人的诗作看,范十应该是当地一位幽娴的隐士,居住在一处世外桃源般的院落,和他在一起,李杜根本不去讨论仕途的事情,而是安闲沐浴在纯真的友情之中。

杜甫在诗作《与李十二白同寻范十隐居》中记录了当时的情景:“入门高兴发,侍立小童清。落景闻寒杵,屯云对古城。向来吟橘颂,谁与讨莼羹?不愿论簪笏,悠悠沧海情”。

几人围坐一桌,以秋天的蔬果就酒,感觉比别处的宴席更合心意。杜甫即席朗诵屈原的《橘颂》,“苏世独立,横而不流兮。闭心自慎,终不失过兮。秉德无私,参天地兮。愿岁并谢,与长友兮”。

这样的句子,让3人心中产生了强烈的共鸣,而狂歌痛饮。杜甫还写道:“醉眠秋共被,携手日同行”。

李白也写了“同题作文”《寻鲁城北范居士失道落苍耳中见范置酒摘苍耳作》,诗中描述,他在去往范居士家中迷了路,误入苍耳丛中,沾了一身苍耳,引得范居士大笑,聚会中他朗诵了《猛虎词》。

文史学家认为,《猛虎词》应该就是汉乐府《猛虎行》,以猛虎和野雀起兴,用这两个比喻表示游子穷且益坚、决不堕落的道德情操。从当时的气氛来看,《猛虎词》与《橘颂》倒是相得益彰。

李白诗中最后两句“风流自簸荡,谑浪偏相宜。酣来上马去,却笑高阳池”,让人感受到他酒足饭饱后无拘无束的快乐。

李丹说,现在兖州城北有范家林村,村中有范氏墓的残碑,不过那里已经没有姓范的人家了。

由此还牵出一个有争议的掌故。有学者考证,从范十家返回的路上,李白杜甫同游饭颗山,互赠诗篇。饭颗山是当年兖州城北的小土山,也叫甑山,因为极小,故得“饭粒”之名。

李白作《戏赠杜甫》:“饭颗山头逢杜甫,头戴笠子日卓午。借问别来太瘦生,总为从前作诗苦”。杜甫以《赠李白》作答:“秋来相顾尚飘蓬,未就丹砂愧葛洪。痛饮狂歌空度日,飞扬跋扈为谁雄?”

《戏赠杜甫》一诗,曾被后世一些文学家判为伪作,而后郭沫若、安旗等人以力作辨误。

写李白“痛饮狂歌”“飞扬跋扈”,说杜甫“作诗苦”“太瘦生”,两人道出了对方的鲜明特征,既活灵活现,又真情毕现,后人也从中窥得二人的形象、个性。诗中看起来有些戏谑、讥讽意味,恰是两人交情笃厚的见证。

近来,李丹与武秀、徐叶翎、刘元等李杜研究学者还专程寻访饭颗山。据城北周村的村民介绍,40年前村北的堌堆还有两层楼高,因历年雨水冲刷和近几年取土,现在此处建了公墓。

石门——至此一别,酒浅情深

天下没有不散的筵席。约公元745年深秋,李杜两人分别了。李白要漫游江东,他离开东鲁,南下到了扬州,杜甫则去往长安求取功名,两人在石门,即兖州城东泗河上的金口坝分别。

李白即席作就《鲁郡东石门送杜二甫》:“醉别复几日,登临遍池台。何时石门路,重有金樽开。秋波落泗水,海色明徂徕。飞蓬各自远,且尽手中杯”。

往昔的一幕幕仿佛就在眼前,在仕途不顺的境遇中,李杜得以相遇相知,暂时避开是非,远离京都,以兖州为中心,在齐鲁大地漫游。他们互赠诗篇,毫无保留地表达彼此的情谊。

这一段段轻松惬意、情投意合的日子,如今,都要随这杯送别酒而远去了,不知日后能否再见……

两人分别约10年后,公元755年,安史之乱爆发,接下来的几年中,杜甫辞官躲避战火,颠沛流离,而后听说李白因卷入政治旋涡被流放夜郎,生死不明。他很不安,曾梦到李白,在《梦李白》两首诗中,表达了对李白的用情之深。“死别已吞声,生别常恻恻。江南瘴疠地,逐客无消息。故人入我梦,明我长相忆……”杜甫还给李白写过一首诗《不见》:“不见李生久,佯狂真可哀。世人皆欲杀,吾意独怜才……”

后人统计发现,现存诗作中,杜甫赠予李白的诗约13首,李白赠予杜甫只有3首。有人从李杜互赠诗作数量的不对等,发出二人之间友谊不对等的感慨,认为杜甫是李白的“迷弟”,而李白对杜甫的感情未必深厚。且不说李白一生诗作大量遗失,从诗中我们能体会更深的是,李白和杜甫对待友谊的态度,源于他们不同的性格。

李白随心所欲、洒脱狂浪。他说,人这一生如飞蓬飘零四方,就干了这杯酒,痛快地一醉而别吧!正如“醒时相交欢,醉后各分散。永结无情游,相期邈云汉”。李白不喜伤情,不流连于个人情感,在失意中依然旷达乐观。李白是孤独的,他的华丽和孤独,恰恰构成了他浪漫文学的底色。

杜甫则沉郁仁慈、笃情敦厚,常有“朱门酒肉臭,路有冻死骨”“君不见,青海头,古来白骨无人收”之类的悲悯。他对百姓尚且如此,对好友自然有着深深的怀念。

公元762年,李白去世。

公元770年,杜甫去世。

他们并称,是多年以后且较为曲折的事。

贞元十年(公元794年),元稹在《代曲江老人百韵》中用“李杜诗篇敌,苏张笔力匀”一句,开启了李杜并称的先河。之后,元稹为杜甫撰墓志铭时,再次使用了这一称谓。白居易也使用了这一说法,韩愈更是多次将二人并举。两人并称,引来一些非议,有人认为杜甫的诗才和声望都远不及李白。到了宋朝,这一称呼还一度改为“杜李”,杜甫更受推崇。

无论争议如何,李杜二人的才情和友情都是唐诗史上的佳话。大唐盛世因为有了李白与杜甫,并且他们又如此不同,才更加出彩。

韩愈称赞:“李杜文章在,光焰万丈长”。1000多年后,他们留下的光,继续照亮我们……

①醉眠秋共被,携手日同行 ■甘东明 画

②③金口坝④青莲阁⑤⑥少陵台 ■资料图片