■本报记者 刘建新

本报通讯员 盛超 赵文婧 摄影报道

走进邹城市太平镇的一处池塘,波光粼粼的水面上漂着一串串浮球,格外引人注目。划着小船随手拎起一个浮球,只见下面挂着管网和笼子,里面有几个河蚌。取出河蚌打开后,十几颗大小不一、颜色各异的珍珠呈现在面前。

很难想象,这里是采煤塌陷坑,坑里的水曾经污染严重,人人躲着走。邹城市太平镇曾是传统的产煤大镇,煤炭开采带动地方经济发展的同时,也导致采煤区大面积塌陷。塌陷区不仅没法住人,而且到处都是水洼。水域污染一直是采煤塌陷地治理的一大难题。

为了改善生态,近年来太平镇致力于破解塌陷区水体治理困局,按照“生态化治水、产业化发展”的思路,对皇甫庄村、鲍家店村、后鲍家店村等7个村的800余亩塌陷地进行池塘建设,经邹城市相关部门协调,联合兖矿集团投资近2亿元,引入浙江清湖集团发展“靶向珍珠养殖”产业,实现水质净化、珍珠养殖和群众安居乐业的“三大效应”。“一开始,附近的养殖户都劝我不要在这里养殖,说鱼都很难养活。”兖矿清湖生态科技(山东)有限责任公司负责人费林江说。经过一番考察,他发现水污染主要是水体有机质过剩、富营养化导致。于是,2020年3月起该公司运用生物链治水,通过培养有益菌、有益藻,把富营养水体中的有机物分解、吸收,再利用藻类喂养河蚌,实现生态循环,达到净化水质的目的。费林江告诉记者:“藻类营养液配比好,利用铺设好的管网定向投喂到养河蚌的笼子里,但不能喂饱河蚌,吃不饱的河蚌会自己吸收过滤水中的有机质,净化水质。”经过检测,试验水塘中的水由劣Ⅴ类变为地表Ⅲ类,水质中COD、氨氮等指标大幅下降,水质改善效果显著,为后期扩产治水养殖奠定了良好基础。

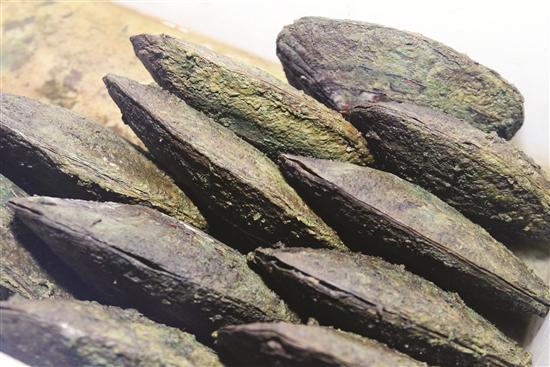

生态好了,为了让水面产生经济效益,费林江和他的同事们在小河蚌里定向种植珍珠。“提前放进很小的珠核,珍珠颜色能自己控制。经过一定时间,河蚌里就能形成多个珍珠。”费林江说。通过改善水质,调节水域生态平衡,该公司在约800亩的塌陷坑塘里挂养了130多万只珍珠蚌,年均产出淡水珍珠2000公斤,经过深加工延伸产业链,可实现产值超千万元。据介绍,每只3龄珍珠蚌一天能过滤50升水,塌陷地的高盐水体可以培育出媲美海水珍珠的优质珍珠,一只河蚌就能产出十几、二十几粒珍珠。河蚌壳可以做工艺品,河蚌肉能做高蛋白饲料。最近,他们又开起网络直播,直播开河蚌、取珍珠过程,吸引更多人关注。昔日的塌陷坑塘如今摇身一变,成了有着“珠光宝气”的聚宝盆。