济宁是最早推动大运河申遗的运河城市。在长达14年的大运河申遗过程中,有许多鲜为人知的动人故事。济宁市运河文化研究会会长杜庆生在接受《文化周末》记者专访时娓娓道来,描绘大运河济宁段申遗过程中的生动画面。

促成南旺分水枢纽工程的保护修复

自2001年开始,济宁市运河文化研究会进行了连续10年的奔走呼吁。这期间,按照济宁市统一安排,自2002年起,由时任市委副秘书长、济宁市运河文化研究会副会长兼秘书长杜庆生担纲,以个人名义继续呼吁。

仅2006年1年时间,杜庆生就于3月17日、5月25日、6月6日、6月14日、6月28日,先后向山东省、全国政协和国务院领导递送了建议函,其间接受中办调研室领导建议,通过国家信访局向国务院南水北调工程建设委员会办公室转送了建议函。

6月14日这天,就保护修复南旺分水枢纽工程和落实国家文物局领导指示精神,争取提前修复分水龙王庙古建筑群,报送济宁市委主要领导的两份建议案,均收到各级领导的批示或批办意见。

6月24日,杜庆生收到国务院南水北调工程建设委员会办公室来函称,他提出的“关于将保护修复南旺分水枢纽工程纳入南水北调东线工程总体规划的建议”已收悉。来函表示:“南旺分水枢纽作为古运河的重要组成部分,是我国古代文明的一个体现,保护好古运河是十分必要的。建议山东省有关地方政府积极与文物主管部门联系,保护好这一古遗址,并尽可能地将这一古代文明发扬光大。”来函最后说:“感谢您对南水北调工程建设的关心和支持。”

为加快这项工程的保护修复,杜庆生曾先后两次向国家文物局主要领导当面汇报,加上之后几年持续努力,使南旺分水枢纽工程的保护修复进入国家决策层面。

2006年,南旺分水枢纽工程被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。2008年,由中国文化遗产研究院联合中国水利水电科学研究院、山东省文物考古研究所、济宁市运河文化研究会实施“汶上南旺分水枢纽和龙王庙古建筑遗址”发掘项目,杜庆生以特聘专家的身份全程参与,特别是协调地方党委、政府立说立行,炸掉了矗立在分水口附近的几十米高的砖瓦窑烟囱。

2010年7月,大运河南旺分水枢纽工程大遗址保护研讨会在济宁召开,杜庆生代表济宁市作专题发言。2011年,大运河南旺分水枢纽工程大遗址被列入全国考古十大发现。2014年6月,大运河南旺分水枢纽工程大遗址正式入选世界文化遗产。国家和省文物部门拨款近2亿元,建成了国家级南旺分水枢纽遗址公园,600年的大运河“心脏工程”涅槃重生。

促成“孔孟之乡 运河之都 文化济宁”城市品牌的确立

济宁作为中国运河之都的地位,是由历史写成的事实。济宁市运河文化研究会用了十多年的时间,组织有关专家、学者,进行了多方面考察、论证和大力推介。2000年10月市政协出版的《济宁运河文化》,对中国运河之都的形成进行了系统地分析和论证,为打响“中国运河之都”品牌做了脚踏实地的铺垫工作。

2001年8月,时任市委副秘书长、研究会副会长兼秘书长杜庆生会同李广春、高建军主编,由山东画报社出版发行的大型画册《中国运河之都——济宁》,第一次正式打出了“运河之都”品牌。

2001年9月,由济宁市运河文化研究会筹备,在济宁举办的山东省第二次运河文化研讨会,对研究会代表宫衍兴、汪孔田提报的“济宁——中国运河之都”研究成果作了充分论证,得到了国家级专家和沿运城市代表等与会人员的一致认可。

2006年9月,由济宁市运河文化研究会协助筹办的“中国运河之都高层文化论坛”的圆满成功,以及此前对“运河之都”商标的成功注册,最终确立了济宁作为“中国运河之都”的地位。

在此基础上,杜庆生以济宁市运河文化研究会的名义,先后3次正式向市委、市政府写出报告,建议从文化引领社会发展的高度,大力实施品牌战略,特别要坚持“孔孟之乡”和“运河之都”两个品牌联手外宣,做到相互带动,相得益彰,同时使用“中国·济宁”的域名,形成“孔孟之乡 运河之都 中国济宁”的复合概念,以更准确、更完整、更科学地确立济宁的城市定位,更加有效地提升济宁城市的文化品位,让世界从更新的视角去认识济宁、了解济宁。

市委、市政府、市政协组织相关部门经过反复论证,接受济宁市运河文化研究会的建议并加以完善,于2012年6月正式确定把“孔孟之乡 运河之都 文化济宁”作为济宁市的城市品牌。

打造“东拓西跨南联北延”的城市发展布局

在2006年之前,济宁的城市建设一直相对集中在老城区范围,原因是梁济运河挡住了向西发展,城北和城南又都是压煤区。而根据杜庆生等专家考察的结论,世界上许多最漂亮的城市,都是跨河而建,因为“有水才有灵气”,济宁为什么不能跨过梁济运河建设新城呢?

在一次文化活动中,杜庆生同济宁一中校友、原市质监局局长袁国平谈了这个想法,他感到非常振奋,同时也讲了他的思路。他说:“咱们城南有一个几万亩的小北湖,如果把它纳入城市建设的范围,形成一块城市的‘绿肺’,城里人不就有地方休闲了吗?”就这样,在闲谈之中,“向西跨过梁济运河,向南连接小北湖,跨河抱湖展开城市布局”的城市建设思路就成型了。

杜庆生把这个思路进一步规整之后,写入以济宁市运河文化研究会名义报送时任市委主要领导的工作汇报中,具体表述是:“济宁市区的城市建设,要以深厚的运河文化底蕴为依托,以梁济运河和城区的古运河等几条河流为支脉,向西跨过梁济运河,向南连接小北湖,跨河抱湖,展开城市布局,做足做活水的文章,让运河和其他几条河道的水活起来、清起来,让运河两岸绿起来,让运河及两岸景区亮起来,让两岸商贸餐饮火起来,让城区群众乐起来,打造新时期的‘江北苏州’,重铸‘运河之都’辉煌,以进一步提升济宁形象,使济宁尽快走向社会经济的国际大舞台。”

市委、市政府以研究会提出的“西跨,南联”为基础,形成了济宁市“东拓(向东拓展东城区)西跨(向西跨过梁济运河)南联(向南连接小北湖)北延(向北延伸开发城北片区)”的城市空间布局。

特别是“西跨”战略的提出,把嘉祥纳入都市区范畴,打破了过往济宁“金三角”的思维定式,形成了“济兖邹曲嘉”完整都市区概念,从而彻底打破了济宁过去的城市建设只在老城区“打扑腾”的被动局面,城市建设出现了迅速扩张提档的新局面。据市建委提报:2005年中心城区建成面积只有52.36平方公里,到2010年就扩大到88.9平方公里,2017年更是达到221.7平方公里,为2005年的4.2倍。

推动以运河文化为主导的中心城市(区)规划建设

济宁市运河文化研究会早在2001年成立之初,就提出要具备世界眼光和时代观点,立足新的实践和新的要求,赋予运河文化以新的时代内容和形式,打响“运河之都”品牌,全面提升城市建设、航运物流、文化旅游、环境保护的档次和水平,造福全市人民群众。为确保实现这一目标,杜庆生以研究会的名义,从不同角度随时向市委、市政府提出建议。

2003年,在研究会牵头对京杭大运河进行全线考察后,形成的考察报告所提建议中,围绕构建以老运河为主体的城区水系,坚持沿运开发必须打造运河文化景观,以及规划设计集民俗文化、餐饮文化、商贸文化于一体的运河旅游线路等,编制以运河文化为依托的城市建设规划,并强调在充分论证、一流设计的基础上,形成有法律效应的文件,确保规划的严肃性、连续性、实效性。

2006年,市委转发的市运河文化研究会“做活运河文章 造福济宁人民”的专题文章,进一步理顺形成了以实现中心城市(区)新突破为抓手的系统化工作思路,强调必须抢占新运河时代的发展先机,高起点规划,高品位设计,大手笔运作,充分发挥运河“古都”优势,大力实施“以河兴市”战略,围绕建设在京杭运河全线融南汇北的商贸物流中心,以国际旅游目的地为目标的生态型文化旅游中心,山东省内河航运中心,突出抓好提升城市文化品位,拓展航运相关产业,整合生态文化旅游,提高社会服务水平,深化运河文化研究等几个关键环节。济宁市区的城市建设,应定位在“打造新时期的江北苏州,重铸运河之都辉煌”上,以弘扬运河文化、传承历史文脉为动力,保护运河,开发运河,用好运河,使古老的运河名城焕发出青春的光彩。

同年,“关于我市城区城市建设的几点思考”,针对工作中存在的问题和缺憾,强调要顺应全国城市化进程和“运河热”的发展大势,突出济宁地方特色,立足于带动全市经济社会发展,造福全市人民群众,进一步确立让文化引领运河综合保护开发和城区城市建设,中心城区建设必须打响“运河之都”品牌,在运河综合保护开发中必须坚持“保护第一,生态优先,以人为本,综合整治”,运河综合保护开发和城区城市建设规划的制定必须充分体现整体性、科学性、群众性和权威性,以及运河综合保护开发工程必须由政府发挥主导作用,坚持以社会效益为主等5个方面的理念和原则。

在实际工作中,突出抓好河湖水系综合治理,重现“江北苏州”城市风貌,高标准建设运河文化主题广场,打造运河文化生态精品旅游线路,抓紧修复河道总督衙门为代表的一批彰显“中国运河之都”实际存在的标志性建筑等5个关键环节。

2008年,“关于进一步搞好中心城市建设的几点建议”,更为明确地提出像重视路网建设那样重视抓好河网建设,做到“依河修路、以路保河、路河相依、水通路畅”,为实现水上游览创造条件;切实抓好以运河文化为主导的景点(景区)建设,营造“船在水中游,人在画中走”的意境;下决心整治城区建筑环境,做到“老城老风格、新城新面貌”。

2013年,“传承运河文明 建设美丽济宁”的建议,形成了中心城市建设的新思路,这就是以打造世界级旅游目的地城市为目标,尽快实现城市规划建设和旅游发展要素的有机融合,做到围绕旅游建城市,建好城市促旅游,实现旅游城市向城市旅游的转变。为此,应集中力量,精心谋划,围绕“魂”“神”“形”三大要素动脑筋、做文章,在完善水城风貌、构建和整合旅游景点(景 区)、统筹老城风格等几个关键环节上全力进行突破,把城区打造成济宁又一个以运河文化生态旅游为主要内容的世界级旅游目的地城市。

2018年“创建大运河文化带示范城市的‘济宁方案’”,将运河文化内化融合到各产业形态之中,做到“运河城镇、运河航运、运河商贸、运河旅游、运河保护及生态”“五个运河”一张图,构建“运河文化有载体,产业运营有内涵”的运河文化开发利用模式,实现运河城市与运河本身的共同发展。对中心城区的城市建设,提出在进一步提高完善运河老城的同时,坚持高起点规划、高标准建设,以发展现代服务型内河航运、壮大高端商贸物流、构筑世界级旅游目的地城市、打造文化创意产业基地、保护运河历史文化遗存为主要任务,集中力量开发建设运河新城,打造具备“世界眼光,中国高度,济宁特色”的鲁西南经济区中心城市,实现现代济宁人建设“天蓝水清、树绿荷香,景色如画、宜游宜居,安定和谐、百业兴旺”美丽济宁的“运河梦”。上述思路和举措,得到省、市主要领导的充分肯定和各级党政领导及相关部门的认可,对推动我市中心城市(区)规划建设发挥了积极作用。

推动打造济宁独特的“运河物流”品牌

运河航运是济宁市经济社会发展的重要组成部分,也是济宁市运河文化研究会作为市委、市政府的参谋助手谋划全市发展的一项重要内容。

在2006年市委转发市运河文化研究会“做活运河文章 造福济宁人民”一文中关于“充分发挥运河古都优势,大力实施‘以河兴市’战略,围绕建设在京杭运河全线融南汇北的商贸物流中心、以世界级旅游目的地为目标的生态型文化旅游中心、山东省内河航运中心”的总体目标所规划的“三个中心”,航运、物流就占到两条。

也是在同一篇文稿中,对发展济宁航运物流提出这样的设想:这些年我市航运业发展较快,目前正在运行的主航道有130公里,并且全部是三级航道,千吨级船舶可直达江、浙、沪、杭。京杭运河济宁至东平湖段续建工程即将开工建设,届时济宁将名副其实地成为京杭运河沿线通航里程最长的城市。

航运主管部门应在加强管理、提高水平,巩固山东内河航运中心地位的同时,主动与沿河县区联手协作,充分利用现有基础和条件,大力拓展相关产业。经过共同努力,把230公里的京杭运河济宁段建成百业兴旺、鱼米满仓、殷实富足、安定和谐的产业聚集带,传统文化与现代文化融会贯通的运河文化带,天蓝、水清、树绿、荷香的水乡风景带,栖居、度假、游乐、购物一体化的休闲旅游带。

2015年,在“适应新常态 建设新济宁”的建议案中,提出在抓好续建工程的同时,建设大型煤炭专用码头,提高京杭运河航道和通航设施的利用率;建设济嘉现代物流区,使济宁成为北煤南调和南货北运的重要集散地。沿运河两岸建设一批规模大、档次高的物流园区,仓储和商品集散设施,贯通水、陆、铁运和航空运输,形成济宁独特的“运河物流”品牌和竞争优势,建设在京杭运河全线融南汇北的商贸物流中心,把济宁建成区域性物流枢纽城市。

2018年,省委主要领导批示的“创建大运河文化带示范城市的‘济宁方案’”的建议案,分析了济宁航运物流业的现状,适应面临的新形势新要求,提出以建设航道综合服务区、现代化航道锚地和港口站为抓手,在更高水平上打造济宁独特的“运河物流”品牌的思路和举措。

该建议案称,目前我市正在运行的运河三级航道有130公里,千吨级船舶可直达杭州。在国内通航的12个运河城市中,我市的主航道里程和运力均居第1位。主航道的开通,又带动了周边水网的建设,全市水网已达1100公里,全年运量高达5600多万吨,相当于两到三条京沪铁路的运量,且运价低廉,仅相当于铁路运价的三分之一。航运的发展又促进了造船业和其他相关产业,全市从业人员已达20余万人,港航业及相关产业生产总值达120多亿元,占国内生产总值的2.8%,上交国家规费及税收达10亿多元,济宁市已成为我省内河航运中心。下一步,将发挥优势,补齐短板,在尽早实现京杭运河北延段航道全线通航的同时,加快建设南阳标准服务区和济宁、微山、韩庄、高楼4个服务区,使其成为大运河航道的综合服务平台。结合实施“三改二”工程,配套建设航道公用锚地、应急搜救基地、航标维修基地,以及航道信息系统等设施,大幅提高航道的安全性和综合服务功能。以此为抓手,高水平打造济宁独特的“运河物流”品牌,进一步增强竞争优势,进而实现水、陆、铁运、航空各种运输管道的立体融合,把济宁建成运河全线融南汇北的航运物流枢纽城市。

济宁市委、市政府接受研究会所提建议,在进一步调查研究的基础上,着眼于城市长远发展、水环境保护、物流产业发展和运河文化传承,于2019年作出了“以济宁能源为主体,以梁山港为龙头,组建济宁港航发展集团,整合全市港航资源,全力打造北方最大的内河航运中心”的重大决策,扛起“强港航、畅物流、兴产业”的历史重任,畅通标准化运输大通道,推动港产城发展大融合,全面打开济宁通江达海、连接全国、走向世界的大格局,拉开了济宁港航产业大发展的序幕。

2020年初,市委、市政府把发展现代港航物流同制造强市、济宁都市区并列作为全市推进争先进位和高质量发展的“三大突破战略”。经过几年时间的努力,济宁的港航物流有了突飞猛进的发展。目前济宁“家门口就是‘出海口’”已成为名副其实的全国通江达海的现代港航新增长极。

推动全市全境全域旅游

为把济宁中心城区打造成济宁市又一个世界级旅游目的地,2004年至2016年,杜庆生集中专家的意见,以济宁市运河文化研究会的名义,先后7次向市委、市政府报送专题建议案,逐步形成发展济宁文化旅游的系统化、国际化的思路和举措。

基本要义是:充分发挥运河“古都”优势,大力实施“以河兴市”战略,以实现旅游城市向城市旅游的转变为抓手,以建设美丽济宁的“运河梦”为引领,以打造济宁又一个以生态型文化旅游为主要内容的世界旅游目的地城市为目标,集中力量,精心谋划,围绕“魂”“神”“形”三大要素动脑筋、做文章,在完善水城风貌、构建旅游景点(景区)、整合文旅资源、统筹老城风格等几个关键环节上全力进行突破。以此为中心向周边辐射,东去曲阜朝圣,西上梁山观寨,北到汶上拜佛,南下微山赏荷,还可前往嘉祥观赏汉画像石,去邹城看“三孟”、爬峄山,打造都市圈黄金旅游链。同时,着眼于让外地游客和客商在济期间住得安心、玩得开心、办事放心,以食、住、行、游、购、娱六大要素的基础设施建设为载体,规划建设运河文化产业项目集群,全面提高社会服务的档次和水平,从根本上解决济宁旅游业引不来人、留不住人和“旺丁不旺财”的问题。

济宁市委、市政府根据研究会所提建议,先后下发了《济宁市旅游景区管理规定》《关于推进旅游业跨越发展加快旅游强市建设的意见》、关于印发《推进旅游业跨越发展 加快旅游强市建设三年行动计划(2014—2016年)》的通知、《关于加快文化旅游强市建设的意见》、关于印发《济宁市促进文化旅游产业发展相关政策实施细则》的通知,专门召开了全市文化旅游强市建设大会。这些重大举措,有力推动全市全景全域旅游的健康快速发展。2005年,全市旅游总收入为80.9亿元,2010年增加到233.2亿元,增长1.9倍,2017年达到688.1亿元,比2005年增长7.5倍。

推动实施北水南调工程,生态文明水平显著提升

在历史上,济宁河渠纵横、园林众多,亭台楼阁、小桥流水,风光旖旎。但由于种种原因,到 2007年以前,城区内的老运河、越河、洸河、府河等河流大都成了“臭水沟”,对此群众意见大。为了尽快实现水活流清,早在2001年,杜庆生就根据民营企业负责人王永祥的建议,提出利用我市北部水源丰富且地形北高南低的有利条件,借鉴古代的引水经验,开辟3个引水路径,实施引水入城的建议。

市政府责成有关部门组织力量进行了现场考察,但由于客观原因未能实施。2007年7月2日,杜庆生专门写信给时任市委主要领导,推荐王永祥“关于实施北水南调工程使城区河流由死水变活水的建议”,得到肯定和采纳。市委、市政府投入6800多万元资金,实施了引洸河水入城工程。从2008年2月22日破土动工,仅用了两个多月的时间,到4月29日工程就顺利完成。之后至2015年,又相继完成引汶补源入济琵琶山引水闸改建、南跃进沟提水泵站等工程,使城内河道水质明显改善,河道水生态逐步恢复,野生鱼虾越来越多。

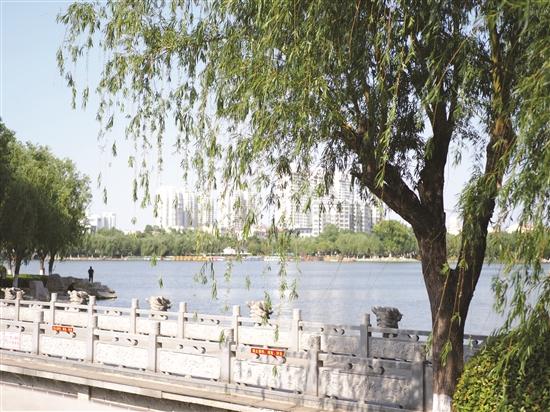

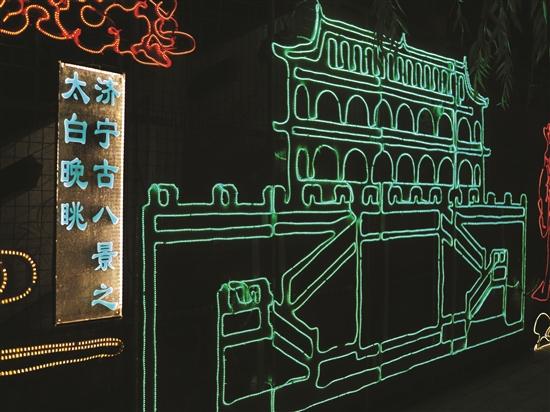

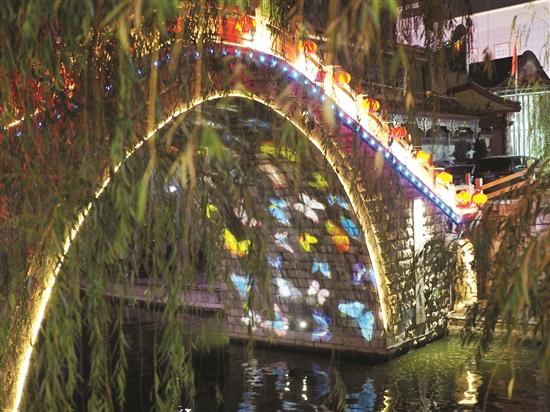

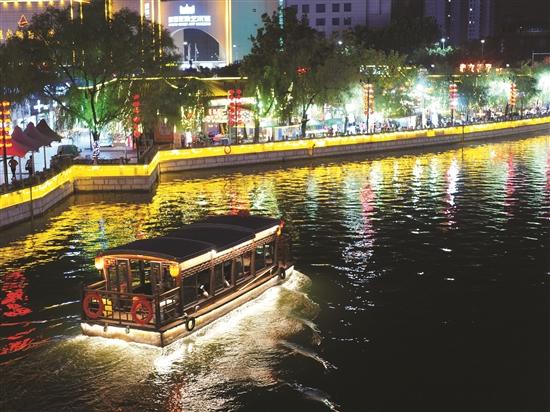

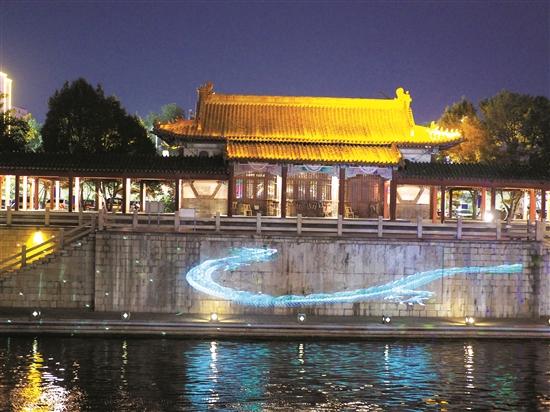

与此同时,接受济宁市运河文化研究会的建议,十几年来,济宁围绕做足做活水的文章,先后推动实施城区段老运河的综合整治,沿河景点和桥梁及南岸街的保护修复,夜间灯光的设置和驳岸及河道两岸道路的绿化美化,修复南池公园等系列工程,基本再现了“水活流清、园林靓丽、亭台楼阁、小桥流水”的城市风貌,最终促成以“济宁秦淮河”为标识的“运河记忆”历史文化街区旅游项目。

今年以来,老运河城区段先后接纳了国家发改委召开的“大运河国家步道建设现场经验交流会”和由国家体育总局水上运动管理中心主办的“相约文化济宁 ,艇进运河之都”皮划艇马拉松系列赛首届首场活动,全国大运河文化保护传承利用的战略重点正在转向济宁。

①国家级南旺分水枢纽工程遗址公园 ■董兴刚 摄 ②龙拱港码头 ■李想 摄 ③至⑨济宁古运河风貌 ■记者 刘帝恩 摄