6月4日上午,在任城区长沟镇付街村的共富工坊里,不时传来阵阵欢笑声。“一组8人,每人包5个粽子,不散、不漏米即为合格,包得越好得分越高。大家准备好了吗……”主持人一声令下,长沟镇包粽子大赛热闹开启,贴着编号的参赛选手迅速拿起桌上的材料,包起了粽子。

只见,湿润的芦苇叶在手间翻飞,装米、放枣、捆扎……不到两分钟,3号选手魏爱英的5个粽子率先包好了,个个严丝合缝、棱角分明。

记者发现,参与此次活动的村民,个个都是巧手,粽子包得也是有模有样。采访中得知,在场的多数村民都曾有十多年的包粽子经历,有些人仍以此为生计。但要说长沟镇包粽子历史最为悠久的村,还要数后薛村。

“听老人说,数百年前,长沟这里是大运河上的一个码头,人来人往、十分兴旺。那时,这里芦苇多、米质好,周边的村民便干起了包粽子、卖粽子的营生,这一传便是600多年。”后薛村的包粽子大户田利华告诉记者,她嫁到后薛村后,跟着婆家学会了包粽子,粽子一直采用微山湖碧绿的苇叶、江南特色江米、山东乐陵蜜枣等上乘原料精心制作而成,多年来深受大家喜爱。

田利华一边剥粽子,一边跟记者聊起自家包制的窍门。“江米使用前要泡上一天,可不能泡太久。包粽子使用的苇叶也不宜过多,能把米包住就行。系线时一定要拉紧,这样煮熟的粽子才更有嚼劲。”说着,一颗晶莹剔透、外形分明的粽子呈现在记者眼前,散发着清新的米香。

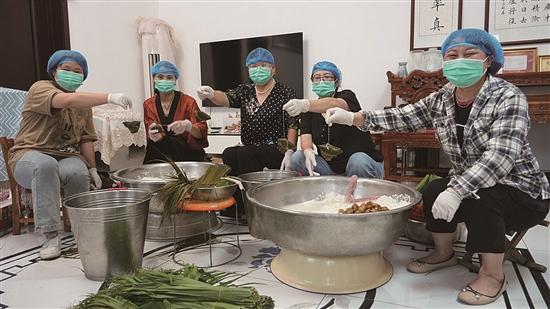

一上午,田利华的手机不时响起,西城区一小区要50个,一家公司十多人团购200个……如今,越来越多的朋友喜欢吃田利华包的粽子,想吃粽子了,给她打个电话,订单多了她就会发动邻居、亲戚齐上阵,保质保量地送到大家手中。“口口相传的口碑,就是最好的宣传。订单式销售也不用四处叫卖了,销量更好更稳定。”田利华说,临近端午节,订单也越来越多,从四月初五忙到端午节,一个月能销售4万多个粽子,一年就有六七万元的收入。

多年积累起来的品质和口碑,让“长沟大粽子”远近闻名。近年来,长沟镇党委、政府依托“长沟大粽子”这个有着较高知名度的特色品牌,积极引导辖区群众在原料、花色品种、扩大规模上下功夫,不断拓宽群众就近就业增收的渠道,小小粽子已成为当地一大富民特色产业。

“我们通过党支部引领打造粽子专业村,率先盘活村庄内的一些闲置庭院,建起了‘共富工坊’,吸纳村民就近就业。同时通过电商直播带货,植入新的经营理念,助力‘长沟大粽子’产业逐步进入标准化、规模化快车道,成为当前促进群众就业增收致富的一项重要来源。”任城区长沟镇党委委员、副镇长张继忍介绍。

目前,“长沟大粽子”有江米、竹筒、黑米、肉食等20多个品种,带动全镇3000余人从事粽子加工,打造周边10余个专业村,年可获利3000多万元。随着济宁市场的饱和,有些长沟人举家到外地包粽子,足迹已遍布济南、北京、哈尔滨、乌鲁木齐等全国20多个城市,让长沟的粽香飘向四方。记者 梁琨 鲍童