■本报记者 刘建新 摄影报道

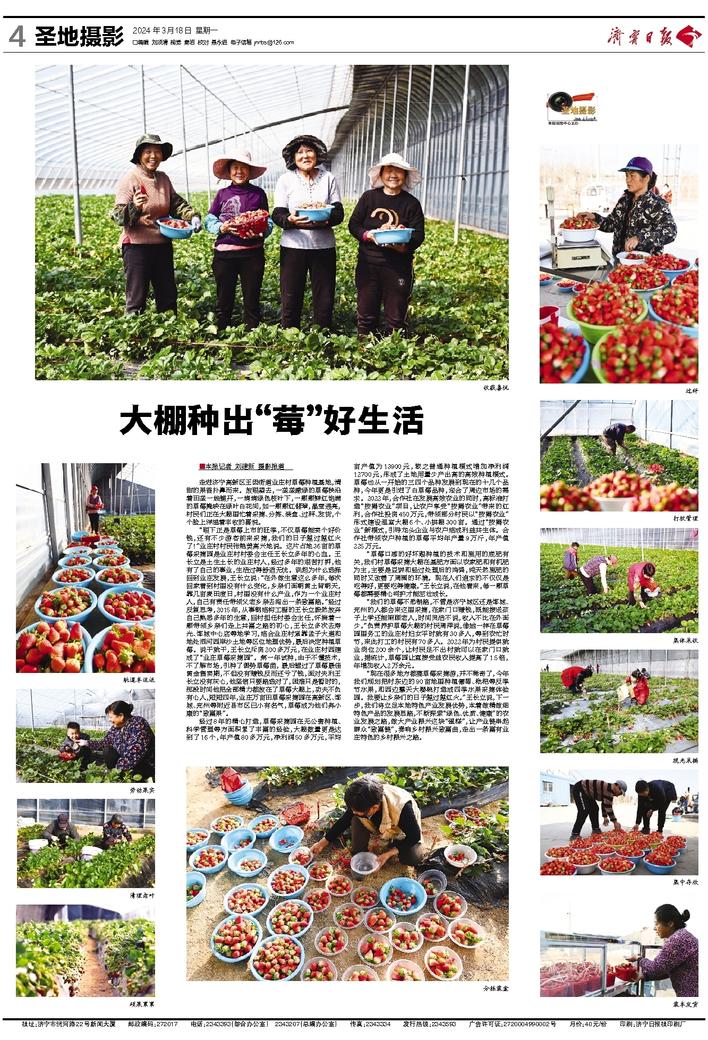

走进济宁高新区王因街道业庄村草莓种植基地,清甜的果香扑鼻而来。放眼望去,一垄垄嫩绿的草莓秧沿着田垄一线铺开,一墒墒绿色枝叶下,一颗颗鲜红饱满的草莓掩映在绿叶白花间,如一颗颗红翡翠,晶莹透亮,村民们正在大棚里忙着采摘、分拣、装盒、过秤、发货,个个脸上洋溢着丰收的喜悦。

“眼下正是草莓上市的旺季,不仅草莓能卖个好价钱,还有不少游客前来采摘,我们的日子越过越红火了!”业庄村村民张艳美高兴地说。这片占地36亩的草莓采摘园是业庄村村委会主任王长立多年的心血。王长立是土生土长的业庄村人,经过多年的艰苦打拼,他有了自己的事业,生活过得舒适无忧。谈起为什么选择回到业庄发展,王长立说:“在外做生意这么多年,每次回家看到村里没有什么变化,乡亲们面朝黄土背朝天,靠几亩麦田度日,村里没有什么产业,作为一个业庄村人,自己有责任带领父老乡亲去闯出一条致富路。”经过反复思考,2015年,从事钢结构工程的王长立毅然放弃自己熟悉多年的生意,回村担任村委会主任,怀揣着一颗带领乡亲们走上共富之路的初心,王长立多次去寿光、邹城中心店等地学习,结合业庄村紧靠孟子大道和地处泗河西岸沙土地等区位地理优势,最后决定种植草莓。说干就干,王长立斥资200多万元,在业庄村西建成了“业庄草莓采摘园”。第一年试种,由于不懂技术,不了解市场,引种了弱势草莓苗, 最后错过了草莓最佳黄金售卖期,不但没有赚钱反而还亏了钱,面对失利王长立没有灰心,他坚信只要路选对了,困难只是暂时的,那段时间他把全部精力都放在了草莓大棚上,功夫不负有心人,短短四年,业庄万亩田草莓采摘园在高新区、邹城、兖州等附近县市区已小有名气,草莓成为他们奔小康的“致富果”。

经过8年的精心打造,草莓采摘园在无公害种植、科学管理等方面积累了丰富的经验,大棚数量更是达到了16个,年产值80多万元,净利润50多万元,平均亩产值为13900元,较之普通种植模式增加净利润12700元,形成了土地用量少产出高的高效种植模式。草莓也从一开始的三四个品种发展到现在的十几个品种,今年更是引进了白草莓品种,迎合了周边市场的需求。2022年,合作社在发展高效农业的同时,高标准打造“按揭农业”项目,让农户享受“按揭农业”带来的红利,合作社投资450万元,带领部分村民以“按揭农业”形式建设温室大棚6个、小拱棚300亩。通过“按揭农业”新模式,引导龙头企业与农户结成利益共生体。合作社带领农户种植的草莓平均年产量9万斤,年产值225万元。

“草莓口感的好坏跟种植的技术和施用的底肥有关,我们村草莓采摘大棚在基肥方面以农家肥和有机肥为主,主要是豆饼和经过处理后的鸡粪,纯天然施肥的同时又改善了周围的环境。现在人们追求的不仅仅是吃得好,更要吃得健康。”王长立说,在他看来,每一颗草莓都需要精心呵护才能茁壮成长。

“我们的草莓不愁销路,不管是济宁城区还是邹城、兖州的人都会来这里采摘,在家门口赚钱,既能接送孩子上学还能照顾老人,时间灵活不说,收入不比在外面少。”负责养护草莓大棚的村民周萍说,像她一样在草莓园里务工的业庄村妇女平时就有30多人,等到农忙时节,来此打工的村民有70多人。2022年为村民提供就业岗位200余个,让村民足不出村就可以在家门口就业,据统计,草莓园让直接受益农民收入提高了1.5倍,年增加收入2万余元。

“现在很多地方都搞草莓采摘游,并不稀奇了,今年我们规划把村东边的90亩地里种植葡萄、枇杷等反季节水果,和西边露天大樱桃打造成四季水果采摘体验园。我要让乡亲们的日子越过越红火。”王长立说,下一步,我们将立足本地特色产业发展优势,本着做精做细特色产品的发展思路,不断探索“绿色、优质、健康”的农业发展之路,做大产业振兴这块“蛋糕”,让产业链串起群众“致富链”,奏响乡村振兴致富曲,走出一条富有业庄特色的乡村振兴之路。