■本报记者 武旭

旱田里能不能长出水稻?要是和朋友闲聊说出这个问题,大概会得到“痴人说梦”的调侃。而在鱼台县,这是一首人力改造自然的史诗。凭借着“敢叫日月换新天”的稻改精神,鱼台人民用勤劳的双手完成“沧海桑田”的伟大变革,施工土方量筑成一米高的堤坝可绕地球一周半,让昔日的“旱涝地”变成今天的“鱼米仓”。在鱼台,“生态龙虾”异军突起、品牌农业方兴未艾、城市建设亮点纷呈、民生保障日趋完善,一座“四宜”新城正在齐鲁大地散发着光芒。沿滨湖大道一路向南奔赴鱼台,目光所至良田万顷,而记者的心也早已飞到这片热土。

沧海桑田说“稻改”

“洼地”变成“鱼米仓”

“一方水土养一方人”,这句不知流传了几千年的俗语,却不适用于“稻改”前的鱼台。鱼台县志记载:“鱼台东临南阳、昭阳二湖,地势低洼。境内河流,上承苏、鲁、豫、皖4省20余县客水。每遇涝年,洪水汇集,湖水顶托,河水倒漾,遍地汪洋。清至民国,涝灾无算,洪灾48次。”一旦洪水泛滥,鱼台传统的小麦等旱田作物便全部绝收,历史上鱼台曾三次因水患迁城,“水”成为这片土地上挥之不去的阴影。

新中国成立后,在党和政府的关怀下,鱼台人民采取疏通河道、引水人湖的积极措施,有效地减轻了水早灾害。但特大洪水的侵袭时有发生,甚至造成绝产。为制服“水龙”,鱼台尝试疏通水道、建设台田等多种可能,但均告失败。长年的灾情,让全县22万人口中有7万长年在外逃荒讨饭为生。

1953年,鱼台县率先在谷亭街道试种了4.6亩水稻,当年秋季旱田作物普遍受灾,而唯独水稻获得丰收。此后11年间,这颗星星之火渐成燎原之势,到1964年,鱼台全县水稻试种面积已达到4.5万亩。这年秋天,在前期调研的基础上,鱼台县委决心在全县范围内实施“稻改”。

十多万劳动大军奔向田野,挖沟排水、抬土筑堤、打封闭围堰与排灌站的建设同时进行。没有沙石,他们便组织了1500名劳力到湖东山区采石运沙;没有水泥预制件,他们就自己动手做;没有钱,全县开展了自筹和捐献活动,群众把旧屋料送来了,把几十年老屋的基石送来了,甚至还有人送来了卖鸡蛋的钱。鱼台人的“拼死拼活”结出了硕果:从1964年12月到1965年4月的150多天里,共建成64座排灌站,挖成干渠、支渠7296条,总长2757公里,搬运土石方1500万方,投入劳动力280多万个。整个工程的投入,除了国家配套20%外,其余全是群众自筹。据工程人员计算,包括田间工程在内,当年搬动的土石方,如果筑成一米高的土坝,可以绕赤道一周半。1966年,鱼台全县水稻种植面积已达45万亩,粮食亩产由1963年的69斤提高到357斤,“稻改”取得全面胜利,山东省委发出“向鱼台学习”的号召。

“产业链”带动“价值链”

“百万农民”越来越多

“我从一个塘干起,现在有了200多亩的养殖面积,再加上我们的合作社,总共有500多亩的养殖面积,年净收入可以达到300万元。”在鱼台县王庙镇东堤村,养殖户宗玉广在微风习习的虾塘边给记者算了这么一笔账:实施稻虾、藕虾共养后,每亩池塘的龙虾和莲子、莲藕的收益可达万元以上,刨去开支,每亩地的净收益能达到六七千元。“我这200多亩池塘,每年的净收入也能达到100多万元。咱们的龙虾产业兴旺,农民的日子也越来越红火。”宗玉广说道。经过数年扶持培育,鱼台“生态龙虾”养殖面积已达到13.5万亩,成为继“鱼台大米”之后的又一增长极。在位于鱼台县城郊的山东湖中鲜食品有限公司,一条国内先进的生态龙虾液氮速冻全自动生产线正开足马力。作为鱼台“生态龙虾”产业链条上的深加工项目,企业生产的生态龙虾产品可以做到即热速食,通过冷链运输销往全国各地。

近年来,鱼台立足本土优质农产资源,打响品牌战略,打造产业链条,从种植、销售、深加工,将产业价值发挥到极致。成立了“品牌兴农指挥部”,加快农产品区域公用品牌和企业品牌建设步伐。

通过实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,鱼台县开展绿色增产和粮食高产创建,鼓励支持产业化经营主体精心打造国家级、省级农产品品牌商标,让鱼台农副产品“有名有姓”走向市场。更大力度擦亮“鱼台大米”金字招牌,“五统一”绿色稻米种植基地发展到10万亩以上;大力度推行“土地入股”新型土地流转模式,鼓励发展多种形式适度规模经营,创建更多家庭农场、专业大户和农民合作社;引导新型农业经营主体,调整优化种养结构,配套产出更多“品牌链条”源头农作物。以鱼台杞柳为例,柳编行业规模逐渐发展壮大,带动了杞柳种植业和加工业的发展。鱼台县共有柳编出口企业约13家,多家企业年出口额在100 万美元以上,销往欧洲、美国、以色列、新西兰、澳大利亚等国家和地区。2019年一季度柳编出口呈现增长趋势,出口完成2925万元,同比增长8.7 % 。

2019年,鱼台县“五统一”绿色稻米发展到 10万亩,比去年增加 4.5 万亩;建设“稻(藕)共作”基地 40余处,龙虾生态养殖面积达13.5万亩,预计可实现经济总产值20亿元;推行“鱼台毛木耳”标准化生产,面积达 7600亩,产值可达 15亿元。

城市建设拉开框架

“四宜”鱼台砥砺前行

秋天的鱼台大地处处洋溢着一派生机勃勃的景象。漫步在城区的鱼新三路上,一眼望去,作为县域现代农副产品综合中心的鱼台贯通农贸市场已初具规模。该项目以“现代星级农产品综合交易中心”为基础定位,项目的投入使用将成为鱼台县乃至济宁市在农贸交易领域具有标杆意义的新型现代农贸物流中心。

近年来,鱼台城市建设格局拉开框架,补不足、建亮点,打造“精致城市”。着力提升城镇引领经济发展的“龙头”牵引力,弥补规划建设管理滞后短板。做好控制性详细规划及中心城区设计、基础设施等系列专项规划的编制报批,保障城乡发展科学有序;对城区内11条道路和5 处老旧小区进行升级改造,优化提升地下管网,加速续建棚改回迁房建设,完成年度棚户区改造任务,提高城区集聚承载能力;提速推进公共文化综合体、棠邑公园等重点工程建设,提升城市公共服务水平;推进“智慧城市”管理提能扩面,优化下沉一线执法力量,深入开展“四城同创”,着重治理违建“痛点”,疏通交通“堵点”,铲除环卫“脏点”,扭转市容“乱点”。

“小荷才露尖尖角”。鱼台县坚持实施新城开发与旧城改造同步,基础设施与民生工程并举,孝贤文化主题公园焕然一新,城水相依的生态水系框架逐渐成型,生态水系治理灵气充盈,市政设施不断提标、城乡交通日臻完善,一座宜业宜居宜游宜学的“四宜”新鱼台正昂首阔步,在奔向更加美好生活的道路上砥砺前行。

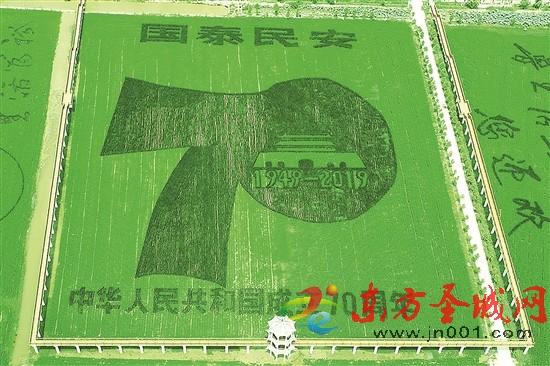

巨幅稻田画献礼新中国成立70周年。

记者感言:在翻阅“稻改”资料时,记者被深深地震撼。在那个艰苦的年代里,十几万衣衫褴褛的党员、干部、群众手提肩扛,用人力改变数千年的生产方式,完成后人难以想象的壮举。

70年风雨兼程,如今的鱼台特色产业百花齐放、民生建设日臻完善、科教文卫协同发展,鱼台人民正扬起“稻改”精神的航帆继续砥砺前行。