汉代画像石《荆轲刺秦王》,是山东济宁最珍贵的文化瑰宝之一。1998年,陈凯歌导演的电影与之同名。

《荆轲刺秦王》,是中国历史上一段著名的历史典故,其故事情节深受文学、绘画、电影等多种艺术形式的喜爱与传承。济宁市嘉祥县武氏祠中的汉画像石和电影中的叙事,展现了不同媒介对于叙事的独特表达,以及这种表达背后所蕴含的文化意义。通过这一比较研究,我们可以更深入地理解中国古代传统艺术与现代电影之间的联系,以及在文化传承中的差异和共通之处。

《荆轲刺秦王》汉画像石的叙事方式

情节布局。《荆轲刺秦王》汉画像石,是一块珍贵的文物,它传承了中国古代的历史和文化,具有丰富的艺术价值和历史价值。这块画像石通过绘画和文字的方式,生动地展现了荆轲刺秦王的故事,让人们能够深入了解这一著名的历史事件。

首先,画像石通过图像表现,来叙述故事的情节。《荆轲刺秦王》画像石,以浮雕的方式将故事的主要情节,以及人物形象刻画于石上。故事发生在战国末年,画像石所刻画的是刺秦故事情节中最具有戏剧性的一幕,着重表现荆轲刺杀秦王时图穷匕见后惊心动魄的场景。

在长方形的画面中,有4个主要人物。秦王在左,荆轲在右。荆轲被侍卫抱住,意欲挣脱,其实正向秦王掷出匕首,但却没有击中秦王,却刺进了二人中间的铜柱当中。秦王慌张地退后,左手高高举过头顶,欲向身后拔剑而未出。画像为横幅长图,倒三角的构图使得画面动荡不安,这样的构图,让观者一眼就能了解事件的主要角色和情境。

其次,画像石还通过文字的方式来补充。比如其右榜题“秦王”二字,右上榜题“荆轲”二字,还有榜题“秦武阳”“樊於其头”等文字辅助。这些文字起到了解说的作用,帮助观者理解故事的背景。文字与图像的结合,使观者更全面地理解故事的内容,并产生对故事的思考和想象。

叙事方式上,《荆轲刺秦王》汉画像石以图像为主、文字为辅地将故事情节展示给观者。这种方式既给人以直观的视觉体验,又通过文字提供了更多的信息和背景知识。同时,画像石上的雕刻技法和细节处理,也使得故事情节更加生动逼真,增强了观者的参与感和情感共鸣。观者可以通过欣赏画像石,感受故事的悲壮和英勇,领略到古代历史和文化的魅力。

空间布局。空间布局,是体现《荆轲刺秦王》故事情节顺序和逻辑的一种叙事方式。《荆轲刺秦王》汉画像石主要采用多幅制构图,在构图上采取上下分层分格的处理方式。根据主题内容分为2层、3层等等,排列也非常有序,层次分明。

每一层的内容,相互之间也有很强的联系性,具有加强叙事性的作用,使观者可以按照时间顺序来理解故事的发展。比如,画像石通常从左上角开始刻画故事的开端,例如荆轲接受任务或秦王的入宫场景。然后通过人物位置和动作的演变,来展示故事的高潮,即荆轲刺秦王的一幕;最后以右下角或下方作为故事的结尾,展示荆轲被宫卫制服或荆轲死后的场景。通过观察画面中人物的位置和动作的变化,可以清晰地掌握故事的主要情节。

空间布局还通过运用人物的相对位置和动作,来表达故事中的关系和情感。在《荆轲刺秦王》画像石中,荆轲通常位于画面的中心位置或者左侧,而秦王则位于画面的右侧,两者之间通过线条或者关注点的设置,构建起明显的对比关系。

荆轲通常被刻画为气势凌人、神情坚决的形象,而秦王则通常被刻画为王者的形象,表情严厉而威严。这种空间布局的设置,不仅突出了故事的主题和冲突,也让观者清晰地感受到两个主要人物之间的紧张关系,以及荆轲的英勇与决绝。

《荆轲刺秦王》汉画像石的空间布局叙事方式极为巧妙,通过简洁明了的画面构图、人物位置和动作等元素的运用,成功地叙述了故事情节,并传递了情感与主题。欣赏这样的画像石,能够感受到古代传说故事的魅力,思考其中的历史、文化和人性的内涵。

《荆轲刺秦王》汉画像石静态叙事与电影动态叙事的对比

汉画像石平面静态呈现。《荆轲刺秦王》这个古老的故事,既以石刻形式呈现,又被多次改编成电影。这两种叙事方式,都是传达同一故事的不同手段。画像石展示了静态的视角,而电影则通过时间的推移和场景的变化来呈现。

在《荆轲刺秦王》的汉画像石中,故事被刻在一个平面上,形成了一种静态的叙事方式。这种静态的特性表现在角色、场景和动作都被一次性地镌刻在石头上,呈现了一个瞬间的固定画面。故事中的每个细节都被永久地镌刻在画像石上,仿佛可以永远凝视这一历史瞬间。

这种永恒的表达方式,让画像石成为一个历史的见证,观者在欣赏之余,也能感受到时间的深刻沉淀。画像石还通过细致的雕刻,呈现了人物的表情、服饰和姿态,使观者更加直观地感受到故事中人物的情感和性格。

这些细节的刻画,增强了故事的真实感和观赏性,使画像石不仅是一种叙事工具,更是一件艺术品。观者通过一幅画面感受整个故事,但形式上缺乏时间上的流动感。这种静态的表达方式,不仅让观者回溯历史,感受古代传奇,同时也突显了汉画像石作为文化遗产的重要性。

电影时间轴动态展现。相较之下,电影以时间轴为基础,通过镜头切换、音效和特效等手段,以其独特的艺术手段和叙事方式,将古老的故事注入了生命,呈现了《荆轲刺秦王》故事的动态发展,使观众更加深入地体验和理解整个情节。

随着时间推移,观众可以感受到情节的张力、氛围的变化,以及角色的情感起伏。电影通过动态的表现形式,更生动地展现了故事情节的连贯性和变化。

首先,电影通过时间轴的设计,展现了故事的动态发展。从故事的开始到高潮,再到结局,观众可以沿着时间的线索,逐步领略到荆轲刺秦王的故事情节。这种连贯的时间轴,让观众更容易理解并且跟随剧情的发展,感受到情节的张力和高潮的迭起。

其次,电影还利用镜头切换、音效和特效等手段,增强了故事的表现力。通过不同的视觉和听觉效果,电影能够更生动地展示人物的情感、动作和场景的变化。观众能够通过演员的表演、音乐的配合,更深刻地感受到角色的内心世界和故事的情感张力。

电影的时间轴动态展现,也为观众提供了更多的角度和维度来理解故事。不同时间点的场景交替呈现,使观众全方位地感知故事的复杂性和多层次性。这种动态的叙事方式打破了时间的线性限制,使整个故事更具有层次感和深度。观众通过电影更全面、更深入地理解和体验荆轲的刺秦之举,同时也感受到电影作为一种艺术表达形式的独特魅力。

《荆轲刺秦王》不同呈现方式的叙事优势

《荆轲刺秦王》在画像石载体的叙事优点。汉画像石叙事形式的研究及其动态化传播的研究,是一项极其复杂的工作。《荆轲刺秦王》在画像石载体上呈现的叙事方式,通过其独特的优点,展现了古代文化的深厚内涵和艺术的独特魅力。

首先,画像石的载体为叙事提供了独特的历史感。这些古老的石头,承载着古代人们的思想和文化,使得故事不仅仅是一个独立的事件,更是一个融入了历史沉淀的传承之作。通过观赏画像石传达的内容,不仅能感受到荆轲刺秦王的英勇事迹,同时也沉浸在古代历史的氛围之中。

其次,画像石是通过静态的形式突显了关键瞬间。故事的高潮时刻被凝固在石头上,使观者聚焦荆轲刺秦王这一重要场景,深刻体验这个关键瞬间的情感张力。这种瞬间的凝视,让观者更容易理解并感受到故事的精髓。

画像石的静态特性,为观众提供了深度思考的空间,观者可以随意支配自己在某个场景的沉浸时间去思考、去回味,自由地探索故事中的细节,体会其中蕴含的哲学思考和文化内涵。这种思考的空间为观众提供了更为丰富的观影体验,使得故事不仅仅是一个表面的传奇,更是一个激发思考的载体。

总的来说,《荆轲刺秦王》在画像石载体上的叙事方式,通过历史感、关键瞬间的突显,以及深度的思考空间等等,展现了古代文化和艺术的独特魅力。这种叙事方式不仅是一次对古代传奇的再现,更是对观者思考历史和文化的一种引导。

电影《荆轲刺秦王》的叙事优势。电影《荆轲刺秦王》以其独特的叙事方式展现了古代传奇故事,充分发挥了电影艺术的优势,为观众呈现了丰富而深刻的影像体验。

首先,电影可以通过高度可视化的手法,使得故事更加直观、生动、形象。相较于其他的叙事形式,电影借助摄影、特效、道具等等技术手段,将荆轲刺秦王的场景呈现得栩栩如生。观众亲眼目睹刀光剑影、英勇壮丽的画面,使故事更加具体和引人入胜。

其次,相较静态的叙述方式,电影的叙事表达还可以运用音效和音乐营造浓厚的氛围。通过背景音乐的选择、音效的加强,电影能够更好地渲染故事的紧张、激烈或是感人情感。这种声音的加持,使得观众在观影过程中更深刻地感受到故事中的情绪变化,为情节的推进提供了更丰富的层次。

电影的叙事优势,还体现在对人物内心世界的深刻描绘上。演员动人的表演、镜头语言,以及对话场景,都为观众呈现了荆轲、秦王等角色的复杂性。可以通过这些细致的描写,更加全面地理解每个角色的动机和情感,使得整个故事更加立体和引人入胜。

此外,电影通过剪辑和叙述手法的灵活运用,将故事元素有机地融合在一起。回溯、闪回、前后矛盾的叙事结构,都在电影中得以体现,为观众提供了不同层次的理解和思考空间。这种叙事手法的巧妙运用,让整部电影更加引人入胜,令观众难以预测故事走向。

总之,《荆轲刺秦王》电影在叙事上充分利用了电影艺术载体的优势,通过视觉、听觉等多方面的表现手段,使得古代传奇故事以更为生动、感性的方式呈现在观众面前。这种电影叙事的优势,不仅提升了影片的观赏性,也深化了观众对故事情节和人物的理解。

通过对济宁汉画像石和电影《荆轲刺秦王》的叙事比较,不同的媒介在叙事中呈现出独特的文化表达方式,其中既有传统文化的传承,也有现代艺术的创新。

这种比较研究,不仅有助于深化对传统文化的理解,也为现代艺术的发展提供了启示。文化传承与创新之间并非对立,而是相辅相成,共同构建着丰富多彩的文化图景。我们不仅能够更好地理解《荆轲刺秦王》这一传说在不同艺术形式中的表达,还能够思考文化传承在当代社会的意义。这对于推动中国传统文化的创新发展,促进艺术与文化的融合具有一定的启示作用。

①《荆轲刺秦王》画像石

②画像题字

③济宁嘉祥武氏祠内景

④电影《荆轲刺秦王》海报

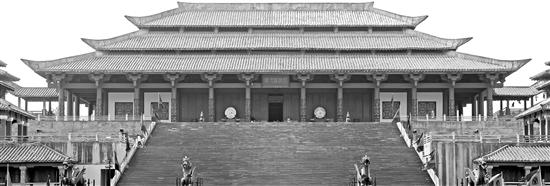

⑤横店秦王宫 ■资料图片

北方工业大学建筑与艺术学院硕士生导师苏刚副教授,带领“深入艺术研究,讲好中国故事”研究团队,深入济宁嘉祥武氏祠,开启“以鲁文化讲中国故事”系列。《文化周末》本期刊出团队成员对于济宁汉画像石与现代传媒表达的比较研究,并将持续关注该课题独特视角演绎的中国著名古代故事。请读——