本报记者 王展宏 本报通讯员 刘海军 刘善伟 贾秋双

很多能源资源型城市在为中国经济发展提供重要能源保障的同时,不得不面临采煤塌陷地带来的土地损毁之痛。

为解决采煤塌陷区带来的社会、经济和环境问题,近年来,我国推出了积极有效的生态补偿机制,即建立政府主导、煤矿企业和社会各界参与、市场化运作、可持续的生态产品价值实现机制,以“两山”理论为引领,促进采煤塌陷区生态环境修复,加快推进生态文明建设。

济宁市现年产原煤5000余万吨,占全省产量的60%以上。作为山东省采煤塌陷区治理任务最重的城市,济宁市委、市政府高度重视,从保护耕地、保护环境、服务发展、改善民生出发,建设了三级规划体系,纳入了政府督办重点工作,构建了市县乡三级和相关职能部门两个联动机制,完善了各类配套政策举措,全力全速推进治理,取得了突出成效,累计治理塌陷地54.17万亩,有力地维护了全市的粮食安全、生态安全、能源安全、社会安全;助力了济宁段黄河、南四湖流域生态保护和高质量发展等重大战略的实施,成效稳居全省第一位,为全省同类城市提供了有效借鉴。

在济宁市采煤塌陷地治理中,兖矿能源集团股份有限公司充分起到龙头带动示范作用,他们主动作为,承担社会责任,认真履行采煤塌陷地治理义务,治理进度和治理规模居各矿业集团之首。

兖矿能源在济宁辖区内累计形成采煤塌陷地29.09万亩。截至发稿,共完成稳沉采煤塌陷地治理25.44万亩,累计投入塌陷地补偿、治理等费用约75亿元,稳沉和历史遗留塌陷地治理率实现“双100%”,有效促进了兖矿能源和区域经济可持续发展,形成地方政府、种地农民、煤炭企业多方互利共赢的良好局面,成功走出一条以耕地保护为首选目标,以生态修复、开发利用和创新治理等采煤塌陷地综合治理的“兖矿模式”。

“多年来,兖矿能源始终聚焦采煤塌陷地保护耕地和生态修复综合治理,致力生态效益、社会效益和经济效益有机结合。我们始终坚持‘谁破坏、谁治理’的基本原则,立足‘绿水青山就是金山银山’的发展理念,扎实推进采煤塌陷地综合治理工作。一是履职尽责,应治尽治。兖矿能源切实履行治理责任和义务,对已稳沉采煤塌陷地始终保持‘应治尽治、不拖不欠’的良性机制;二是资金保障,足额到位。兖矿能源所属矿井都建立矿山地质环境治理恢复和土地复垦基金账户,按时足额计提缴存基金,为采煤塌陷地治理保驾护航;三是信息化建设、科学化管理。兖矿能源自主研发采煤塌陷地信息管理系统,实现线上办理、动态存储、实时分析,真正实现采煤塌陷地规范化、信息化、科学化管理,在煤炭行业采煤塌陷地管理工作中走在行业前列。”兖矿能源搬迁办主任袁乾向记者介绍。

优先实施土地复垦

力保耕地数量质量

优先恢复耕地,是采煤塌陷地治理的首要原则。坚持生态为基,耕地优先,塌陷前是耕地的优先恢复为耕地,无法恢复为耕地的优先治理为其他农用地。

南屯煤矿是兖矿第一对特大型生产矿井,目前已有50年的矿龄,被誉为兖矿能源的功勋矿。该矿采煤后形成的塌陷地主要集中在邹城市北宿镇霍村及周边,大多属薄煤层塌陷地,对农田的损毁主要是造成地面高低不平,影响耕种。

“我们矿认真履行治理义务,承担主体责任,对耕地受损的农民按相关规定进行补偿,并投入治理资金,以委托治理的方式实施修复。采取分层剥离、交错回填、土壤重构等技术手段,治理恢复耕地。”南屯煤矿搬迁办塌陷地治理负责人一边介绍,一边打开电脑,对比展示了塌陷地治理前后的卫星云图,我们清晰看到,7700多亩损毁耕地基本上恢复如初,全部种上绿油油的冬麦。

山东济宁南阳湖农场有限公司三、四分场采煤塌陷地综合治理项目(一期),建设规模2600余亩,由济三煤矿出资委托南阳湖农场有限公司组织实施。

项目强化了土地用途管制,使土地利用更合理。通过土地整治复垦,按照项目区综合效益最佳为建设目标明确各类用地面积,将其纳入土地用途管理,合法经营土地,对合理使用土地资源、保护区内生态环境均具有重要作用。通过治理,恢复耕地1600亩,恢复耕地率近70%;耕地质量达到Ⅶ级,有效提升了耕地质量,更大限度地提高了产能;治理中还规划坑塘面积750余亩,坑塘中上水层养殖鲢鱼,下水层养殖鲤鱼,每亩水塘养殖鲢鱼400尾,鲤鱼400尾,亩均净收益2000元,水塘总收益为150余万元,生态效益充分显现。

东滩煤矿近年来在履行好企业社会责任的同时,更是把采煤塌陷地治理向更高标准迈进。他们把该矿四采区上方的1400多亩塌陷地,按照集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好,抗灾能力强的要求建成了高标准农田,实现了“田成方、路通畅、沟配套、旱能灌、涝能排”,而且采煤塌陷地治理后成方成块的大田,更有利于机械化耕作,发展现代农业。采煤塌陷地治理让农民得到了更高的收益。

生态修复绿色发展

实现生态产品价值

多年的煤矿开采通常会留下生态“后遗症”,生态修复是摆在资源型城市面前的“必答题”。济宁是兖矿能源的发源地,采煤形成大量塌陷地,成为了环境“痛点”和生态“伤疤”。为“止痛治疤”,兖矿能源在政府引导下,积极参与采煤塌陷地治理,及时投入资金,按照“谁治理、谁受益”原则确定实施主体,实施采煤塌陷地地质灾害治理工程。

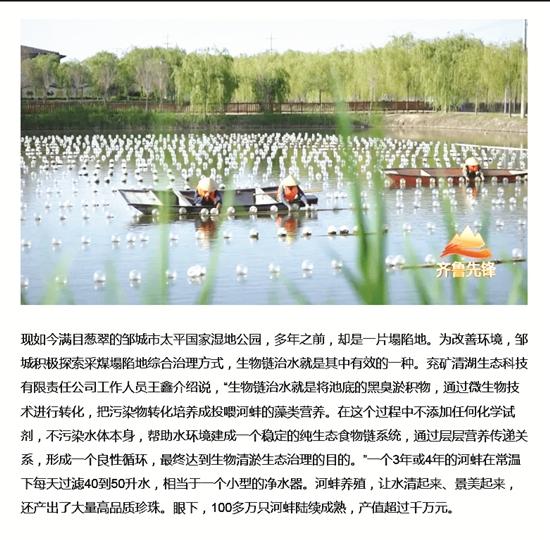

太平国家湿地公园项目,涉及鲍店煤矿6700亩。项目通过实施水系连通、地形营造、景观设计和植被修复工程,区分浅水、深水和稳沉三类塌陷区开展分类治理,有机衔接湖泊、湿地、森林、农田四大生态系统,建立以湿地为核心的自然生态系统。以固氮植物为主,采用“夏—冬”交替、“挺水—浮水—漂浮—沉水”层次错落的立体绿化模式,构建水生植物群落和完整的“草—鱼—鸟”水生生物链,丰富区域生物多样性。

项目实施后有效解决了因塌陷造成的生态环境和地质灾害问题,最大限度恢复治理受损耕地,生态环境持续好转,生物多样性不断增强,在治理区发现了“鸟中大熊猫”震旦鸦雀和世界“极危”物种青头潜鸭。同时,因地制宜引入观光旅游、珍珠养殖、食用菌等多种产业,有力提升了塌陷地治理的经济效益和社会效益,促进了区域经济健康可持续发展。太平国家湿地公园入选了自然资源部第二批生态产品价值实现典型案例。

“十里楼台万里风光,千年运河十里水乡”。济二煤矿采煤塌陷范围内的十里湖水利风景区是兖矿能源采煤塌陷地生态修复治理的又一范例。项目规划总面积2万亩, 依托济二煤矿采煤形成的塌陷地进行生态修复,打造集生态景观、科普教育于一体的特色度假旅游基地。景区已建成1400余亩,水域面积700余亩,河湖水系贯通,风景优美,种植木本、草本及水生植物277种,拥有各类动物53种,其中国家二级保护的白鹭、黑水鸡等鸟类15种,锦鲤等鱼类18种,景区也发现有鸟中大熊猫之称的震旦鸦雀。景区还定位生态修复+文化旅游产业的发展理念,旅游环境年容量可达200万人次以上,努力实现采煤塌陷地“生态+产业”的可持续、多元化发展。

“土地平整,鱼塘见方,果菜飘香”的美好生态格局,展现的是兴隆庄煤矿和东滩煤矿所在的曲阜陵城镇程庄村的采煤塌陷地治理典型。该项目通过对陵城镇程庄村采煤塌陷地治理,将生态优势转化为经济优势,带动了农村集体经济发展和村民就业增收,全镇经济水平持续提升。建成的鱼塘和采摘园为当地提供就业岗位 120 余个,带动了周边 1300 多户村民发展农业、养殖业等,每年创造经济效益 1260 万元以上,人均增收 2300 余元,把塌陷区修复成生态产品供给能力增加、居民幸福感大幅提升、生态产品价值充分实现的幸福家园。

兴隆庄街道道沟采煤塌陷地治理项目,治理面积近7500亩,涉及道沟村、王庄村、南张村等多个行政村。项目建设通过地形重塑、土壤重构、植被重建、设施配套等工程,将大面积的塌陷地和积水区复垦成耕地,恢复耕地近千亩,为当地农民提供了多种就业和创收途径,有利于农村地区的社会稳定。

产业开发转型升级

积极融入地方发展

水域污染是采煤塌陷地治理的另一难题。早些年,部分已治理水域被污水和养殖业人为肆意投放肥料破坏,造成水体有机质过剩,富养化污染,属V类或劣V类水。兖矿能源调研发现,浙江一家企业发明的生物链治水·靶向珍珠养殖技术与兖矿能源的生态修复理念及地质条件十分匹配。

为有效治理采煤塌陷形成的水域,兖矿能源按照“治水—生态治水—产业治水”的思路,引入智能生物链治水、靶向养殖两项治水技术,该生物链治水·靶向珍珠养殖项目仅经过3个月时间,便将项目区约800亩水域水质从劣V类水,治理到地表III类水的标准。

如今,由兖矿能源引进的这一项目还在济宁生根开花,实现治水技术向周边县市区延伸。2022年,与嘉祥县合作,仅半个月时间,便将金屯镇一处长达3公里河道的劣V类水提升到III-Ⅳ类标准。

食用菌产业是典型的循环经济产业,是促进农业生态良性循环,建设资源节约型生态高效农业,实现农业可持续发展的重要选择,是最具现代农业特征的产业化生产方式。在鲍店煤矿采煤塌陷地治理项目中还诞生了食用菌种植产业。

该产业项目占地130亩,建设智能化出菇房、研发中心实验室,购进国际一流机械设备,并与日本公司签订技术合作协议,引进先进食用菌精准化生产技术,采取消化、吸收再创新的技术模式,达到年产鲜菇3.5万吨产能,年销售收入和利税都相当可观,提供了大量的就业岗位,解决农村剩余劳动力就业压力,村民年均增加收入3万元。

探索创新治理模式

全面提升治理效益

杨村煤矿属于薄煤层开采,造成的地表下沉基本在1-1.5米,塌陷区域农田能够进行耕作,但是采煤后地表形成微型盆地地貌,降雨量较大年份丰雨期造成雨水聚集和周边高地势向低地势地方的渗水集中,在治理区域以及未治理区域,农田存在季节性积水。

为了解决多年来存在的季节性水淹地难题,更重要的是彻底杜绝对农作物的连年补偿,恢复耕地正常耕作,减少或避免经济损失,全面提升矿井效益,该矿 创新性提出了对采煤塌陷区建设排涝工程,与周边田地排水沟渠贯通,形成大区域的排涝系统。

2022年排涝工程开工建设,杨村煤矿对南部采煤塌陷区域进行治理,涉及农田约2万亩,开挖水沟1000多米,衬砌主干排水沟400米,新建泵站、桥涵等43座,项目投资660万元。项目建成运行后,杨村煤矿采煤塌陷区水淹地面积大幅减少,根本解决了多年来存在的季节性水淹难题。

这种通过建设排涝系统、减少客土需求、保障正常耕种的新路径、新模式,得到了省采煤塌陷地验收专家和市主管部门的一致好评,具有较强的借鉴作用。

“渔樵耕读”是济宁市采煤塌陷地生态修复综合治理项目。其中启动区位于东滩煤矿六采区地表,启动区采用预治理的模式,在煤炭开采初期,将采煤塌陷预计破坏的优质表土挖取集中存放,采取挖深垫浅等方式对采煤塌陷地进行治理。为提升综合开发利用价值,以传统文化中的“渔樵耕读”为主题,建设集“产学研农文旅”于一体、经济效益和社会效益兼备的现代农业产业园,探索采煤沉陷区综合治理新路径。

2020年8月,项目被自然资源部纳入全国第二批《生态产品价值实现典型案例》,同年11月,被中国林业与环境促进会授予“全国首例厚煤层采煤塌陷地预治理+产业导入示范工程”,2022年6月,被山东省自然资源厅评定为2021年生态产品价值实现典型案例。

煤炭是“工业的粮食”,是支撑我国国民经济发展的重要基础能源,如何在煤炭开采和利用中实现经济效益和环境可持续性之间的平衡,是兖矿能源永恒的追求。兖矿能源将秉承“地企融合、合作共赢”的宗旨,不懈进取,攻坚克难,努力做到采煤塌陷地不荒废、生态环境有提升、生产生活有改善、农民生计有保障,为山东能源、地方政府高质量发展贡献兖矿能源力量。