张彦彦

激情燃烧的复刊岁月

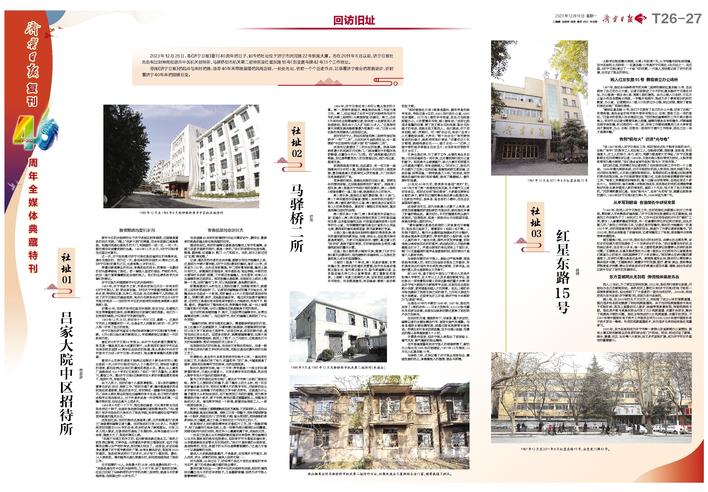

原市中区机关招待所位于济宁老城区财神阁街,这里曾是著名的吕氏宅院,门楣上“吕家大院”的牌匾,百余年前就已高高悬挂。轻推开两扇红漆流丹的大门,宅院里的一砖一瓦、一花一木,都仿佛在诉说着老院的沧桑。1983年12月26日,《济宁日报》便在这里正式复刊。

这一天,对于刚刚离开济宁日报社副总编岗位的李飚来说,是终生难忘的。因为这一天,是毛泽东同志诞辰90周年之日,是《济宁日报》的复刊之日,也是李飚21岁的生日。

带着对新闻事业的向往,李飚和他的师长、同事把一生最好的时光都奉献给了报社。老一辈报人坚定的信念、严细的作风,犹如一座灯塔照耀着前赴后继的报人。他们的业绩和名字为后辈们所铭记。

济宁日报为何落脚原市中区机关招待所?

1983年,济宁地改市之际,市委决定将已开办一年有余的《济宁市报》人、财、物全面收编。时任济宁市委宣传部副部长的朱本芸,带领张玉春、孔祥仁、张正岩、杜伯和等骨干人员进驻,形成了济宁日报社的基础班底,地点仍在原县级济宁市主办《济宁市报》的地点——当时的市中区机关招待所后院客房部第4层和局部5层。

时隔40年,我再次走进这座百年庭院,驻足旧址,仰望那几间自带厚重感的房间,依稀看到往日前辈忙碌的身影。他们为一份党报的崛起,为记录济宁发展而奋发。

1983年12月26日,癸亥年十一月廿三日,星期一。这是济宁历史上浓墨重彩的一天,也是全市人民翘首以盼的一天,济宁人再一次有了自己的党报。

济宁日报社研究室至今完好地保存着《济宁日报》复刊号第1期。4开4版已经泛黄的新闻纸上,字迹清晰地记录着这一天的版面内容。

套红的《济宁日报》4字报头,由济宁书法家潘汉篪题写。报耳是一幅曲阜孔庙大成殿的照片,头条选用的是济宁市纪念毛泽东同志诞辰90周年纪念活动的报道,倒头条是《中共济宁市委关于办好<济宁日报>的决定》,饱含着谆谆嘱托和殷切期望。

要用什么的样的语言才能表达迎接这个新生命时的心情?出版前一天,《济宁日报》的创办人个个激动不已,再华丽与豪迈的语言,都无法表达出他们的喜悦和昂扬斗志。最后,众人集思广益凝结成154个字的《见面话》:“我们一定不负重托,认真学习,勤奋工作。愿《济宁日报》这株新花在大家的辛勤监管和培育下,根深叶茂,芳香四溢。”

由于人员少,当时的每个人都身兼数职。1至4版的编辑还要兼任采访、校对、排版工作。“那时交通不便,稿件都是通讯员送到报社或者邮寄,较远的县市区,有时候送一趟稿件来回就是一天。”后来从部队转业到报社任编辑的李木生说,自己写的内容变成铅字出现在报纸上,对于作者来说是一件非常神圣的事,一旦稿件被采用,往往会高兴上很多天。

1984年8月的一个下午,现任报社编委、文化周末部主任成岳走进这个院子,他是来报名参加编辑记者招聘考试的。“在5楼那个有乒乓球台的大房间办了报名手续,后来知道那位很严肃的老师就是刘澄岚主任。”

成岳回忆说,当时的报纸还是每周2期,这次招聘是为“改周三”准备青年编辑记者力量。当时报名的只有200多人。先是按规定时间提交5000字的自传,然后初试考了新闻理论。只有20多人进入复试,印象深刻的是给了长篇材料,由考生编成500字消息,难度太大了,现场听得见心跳。

“我是不怕语文和作文的,但对新闻体裁还是忐忑。”虽然之前发表过新闻、文学作品,也同著名作家有过通信往来,但对于招聘和应聘以及严苛的考试,那时候太陌生了。成岳说,采访实践考试邀请了济宁医专教师林广谌,由考生集体采访,现场写2000字通讯。报名到考试进行了好多天,共计写了5篇东西。最终,14人被录取。调动程序也是比较漫长的,到年底陆续完成了报到工作。

这次招聘的14人,年龄最大的28岁,成岳是最年轻的一个。“我报名是在市中区机关招待所,几个月下来,到了报到的时候,社址已迁到了马驿桥街的济宁市机关第二招待所,就是今天的黄淮宾馆,在那里过的19岁生日。”

青春勃发的奋进时光

在我追随40年来的前辈进行旧址旧事采访中,最陌生、最新奇的就是采编出版印刷流程的巨变。

据成岳回忆,那时的编辑记者都是在稿纸上写作和编辑,全国乃至更多国家的同行,都是一样的。“我们的老物件包括毛笔、钢笔、圆珠笔、红蓝墨水、剪刀、小刀和胶水。当然,胶水之前还用过‘红梅’牌浆糊。”

记者、通讯员和作者的自由来稿,都要求写在方格稿纸上面,这是因为方便计算字数。《济宁日报》最早的稿纸,每页120字,后来改为150字。此外还有标题笺,专门用来填写标题,稿纸上就只有内文。标题笺的功能很多,有作者姓名、地址表格,中部的空白要写栏目名称、标题,下半部还有编稿人、主任签字、终审人以及编辑附言这些项目。那时投稿也是邮寄,在信封左上或右上剪掉一个角,注明“稿件”2字,可以免贴邮票,是免费的信件。

标题笺要用大头针在左上角别住稿子,如果配有图片,就要用上回形针即曲别针了。记者写好编辑编好的稿子交给主任,审稿后由主任组成一个版面,用折叠成A3大小的报纸或其他纸张裹上,写清日期、版次,送给副总编总审。通过后交给美术编辑划版,这时的工具是印有实际版面字数的小方格版纸,另有尺子、铅笔、橡皮。美编规划了整体版式后,按照稿件字数,逐一划上每篇文稿和图片的范围,也可以理解成这就是盖房子用的图纸。

设计好的版面随同稿子、图片,又回到责任编辑手中,由责任编辑送往第二印刷厂。在这些环节,我们的编稿工具起到了什么作用呢?

“编稿的时候,使用毛笔和红墨水。需要删除或修改的内容,涂上红墨水不会遮蔽原文,只意味着已经删除,而要复原的时候,可以在文字下面标注三角符号。”成岳这样说,添加的新内容,是写在纸边空白处的。但若改动较多,就需要编辑誊写;如果大面积改变文章段落结构,就用上了剪子、小刀与胶水,这就是我们今天的电脑复制、剪切与粘贴的手工版本了。

包括报纸在内的印刷品,在当年只有铅印和油印。后者一般用于单位团体内部文字材料的印制,而铅印是当时最先进的印刷工艺了。

所谓铅印,是自宋代毕昇发明活字印刷术以来,一直沿用的印刷工艺,只是我们有了电力、机器和专门的厂房,大幅度提高了造字、排版和印刷等环节的效率,当然包括效果。

铅印仍是活字印刷,每一个文字、符号都是一个独立的印章原理的铅字,只是比印章更小。它来自铸字车间的模具,然后进入拣字车间大片陈列的框架字盘。

复刊之初的报社没有印刷厂,要去济宁市第二印刷厂排版印刷。拣字工人接到我们的稿子,取下稿件上的大头针,把一页反向折叠后拿在左手,同时还有薄木片的拣字手托,开始移动在众多字架中间,依照稿子内容拣出文字与标点符号。这就是为什么稿子要用大头针别成活页,而不能使用订书机的道理,因为拣字需要拆开每个单页,便于手持,拣完这篇还要重新别上,完整地交给校对人员。每当拣字完成一个段落,就要送给排版工人,一段一段排在版面上。

拣字工与排版工都需要熟练且技艺高超、不厌其烦的人,否则必然出现差错,甚至印刷故障。排版工只有一把镊子,用来安顿或移除每一个铅字,那些五花八门的字距、行距、留白使用的,同样是铅的条条块块,失之毫厘,差之千里,只有仰仗这个巧夺天工的人了。

版面排好之后的提取清样有点像拓片工艺,用一根橡胶辊子,粘了油墨均匀地涂在版上,取一张事先洒水潮润的白纸覆盖,用棕毛刷均匀拍打纸张,再双手小心翼翼地揭下来,送给校对员。

一校至三校是从白天持续到晚间直至终审签样,责任编辑可以白天处理版面的涨空包括美化,但助审环节与值班总编终审,从来都是晚饭后至零点左右完成的。“我们不是所谓的白班夜班,是连轴转的,而且,夜猫子的白天也是睁着眼睛的。”这是几乎每一个记者编辑的生活。

媒体人从来就是披星戴月、不舍昼夜,没有周末与节假日,别人休闲、欢乐、团聚的时刻,媒体人依然忙碌……

时光荏苒,40年过去了,时间带不走这片老社址曾经的芳华与庄严,留下的却是纵横交错的报业情怀。

最早的复刊社址——原市中区机关招待所后院,那时的建筑依旧矗立在今天的百年老院子,几经翻新修缮,依然为济宁报人留着满满的回忆。