初冬时节,走进嘉祥县卧龙山街道谷庄、黄岗村片区,一幅幅村美人和的乡村振兴画卷映入眼帘。卧龙山街道地处嘉祥县西部,辖32个行政村,人口7.8万,面积76.4平方公里,因辖区卧龙山得名,是麒麟传说和鲁锦文化的发源地,先后荣获省级“文明村镇”“旅游强镇”“平安建设先进乡镇”等称号。今年以来,卧龙山街道活学活用“千万工程”经验做法,以和美片区建设为示范引领,以群众主体作用为内生动力,以长效机制建设为工作目标,因地制宜,梯次推进,全力打造“和美儒乡”卧龙山样板。

坚持高位谋划,推动各项任务落实。把和美乡村打造和示范片区创建,作为推动乡村振兴的重要政治任务,主要领导亲自挂帅,主持召开专题会、现场会等32次,打通堵点、解决难点60余个,坚持每周调度工作进度、每月开展督查评比,将整治创建工作纳入村级考核,每周一通报、每月一排名,结果与村干部考核绩效工资挂钩,倒逼村级责任落实。实施了村庄清洁、筑基、扮靓“三项行动”,投入机械设备380台次,清运“四大堆”140余吨,拆除乱搭乱建36处、危旧房屋18处,清理破损广告牌匾等60余处;修补路肩28公里,安装太阳能路灯120套;高标准实施绿化提升工程,补植冬青、石楠球等绿植2.6万余株,栽植海棠、百日红等花树5000余棵,打造绿化景观小品12处,实现“三季有花、四季常青、开窗有景、出门见绿”;先后美化墙体6万余平方米,新增彩绘86幅,对5处坑塘进行了生态整治,让昔日废弃坑塘成为如今靓丽风景。

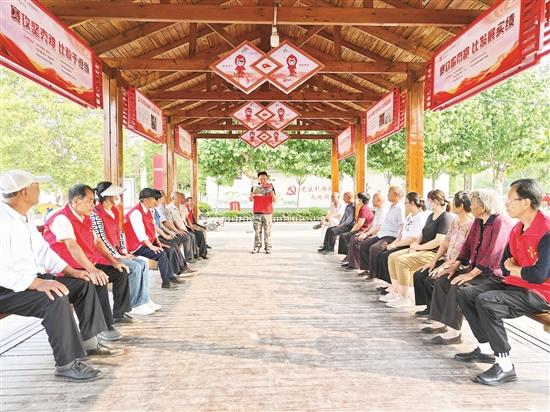

坚持人民主体,凝聚环境整治合力。把读懂民心、尊重民意、维护民利作为工作出发点,组织开展支部书记“环境整治我来说”活动,通过“微信群里说一说、支部开会谈一谈、入户走访拉一拉”等形式,营造“大家事、大家议、大家定、大家干”的浓厚氛围,收集采纳群众对环境整治的意见建议60余条,全部纳入各村整治方案,做到民有所呼、我有所应,避免工作走偏、不接地气。注重激活群众主人翁意识,发挥好群众主体作用。依据涉农政策和群众需求,有针对性制定了激励群众参与环境治理的6条措施,同时发挥好文明银行积分激励,不仅家家户户主动清理自家房前屋后卫生,而且主动参与道路、广场、坑塘以及休闲健身等公共设施建设。在整个片区建设中,群众主动出资出劳出技术节约成本300多万元,实现了党建引领共建共治共享的工作格局。

坚持产业支撑,完善片区造血功能。把产业发展作为片区建设的“助推器”,整合各级农业政策、资金、项目,推进农业适度规模化、产业化、特色化经营,积极培育发展龙头企业、合作社、家庭农场等农业经营服务主体,一大批优质产业项目在片区内生根发芽,带动了村集体和群众增收致富,为片区建设提供了资金保障。比如,振兴村党支部将领办的嘉祥县三村合作社种植的特色果蔬作为群众主动参与人居环境整治的奖品进行发放,每年列支资金用于村庄基础设施建设和维护。村庄环境的改变带动片区内各村联建的企业纷纷行动,主动助力和美片区建设,黄岗村祥大食品公司和嘉彩农业公司及佳缘文旅公司、长集村的呈祥苗木牡丹种植专业合作社、谷庄村的大德蔬菜公司等6家企业先后捐款40余万元,用于人居环境整治,重点提升了基础设施和公共服务设施水平。

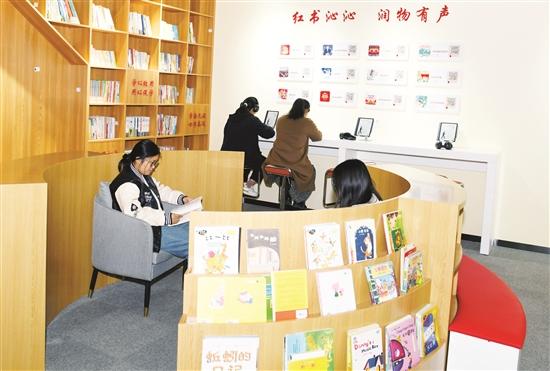

坚持乡风引领,营造和美浓厚氛围。完善片区乡村文化体系建设,统筹推进乡村文化遗产保护、乡村文旅融合发展、乡村文化阵地建设、乡村文化活动繁荣,探索走出一条生态美、产业美、人居美、文明兴的乡村文化振兴之路,绘就了一幅生机勃勃的乡村振兴画卷。长直集村依托千亩牡丹园打造牡丹文化,将坚持牡丹产业发展和牡丹文化提升“两手抓”,举办了嘉祥县首届牡丹花节,推动产业和文化高质量融合发展,大力推动文旅融合,将“美丽生态”转化为“美丽经济”。黄岗村聚焦乡愁文化,践行“两山”理念,将原有被破坏的土地清理利用,按照户数划分,每户一分田,既让闲置土地得到充分利用,也让家家户户有个“菜园子”,在家门口体验“采菊篱下”的闲情逸致。

坚持常态长效,健全长期管理机制。为实现整治成果长期保持,逐步探索实施了“五个一”措施,实现人居环境整治常抓不懈、常态长效。压实一个主体责任。将人居环境纳入村级大考核大排名,每月开展“人居环境大比武”活动,发放“流动红黄旗”,落后的村表态发言,压实村级主体责任。落实一批制度机制。各村因村制宜,探索实施了门前五包、网格管理、红黑榜、“周末全村卫生大扫除”“最美庭院”评选、“我家街巷最好看”“绿红黄”三色管理等长期坚持的制度。用好一个载体平台。结合“文明银行”,让群众参与人居环境整治的实际行动转化为实实在在的物资奖励,形成“人人行动、户户参与”的工作氛围;搭建一个智慧系统。利用“智慧卧龙山”数字平台,连接各村监控摄像头,无人机飞行查询,健全问题发现、上传、整改、反馈的完整工作机制。完善一套资金保障。各村从集体收入中,拿出至少10%,反哺人居环境整治。街道多方筹集资金,设立了“人居环境奖励资金池”,用于奖补各村,每月奖补一等村1个1000元、二等村2个分别600元、三等村3个分别400元。