我的凤岗枣园

温圣魏

老家凤岗横岭最适宜种枣树。爷爷说,家里十多亩枣子园是晚清时祖辈种下的,130多年传了5代人。

农谚说:“八月剥枣,十月获稻。”秋枣的节令感极强,每到秋枣熟的时候,父亲就带我们回老家打秋枣。这是一年里的一件大事,爷爷早已备好了竹竿、箩筐,在枣园旁等我们。

枣园里的树有100多棵,密密麻麻;每到春暖花开,整个村子也笼罩在清香中。枣花最招蜂引蝶,每年的“五一”节前后,枣园是放蜂人的天堂,碧绿的叶子中间盛开着黄绿色的枣花,蜜蜂们忙个不停,在满枝的绒花上沾满了两腿的花粉就飞回蜂箱,酿出香甜醇厚的枣花蜜。

枣树挤挤挨挨,中间很好藏人,是捉迷藏的好地方。初秋,青绿色的枣子变成了红褐色,一串一串的,如玑似珠,晶莹剔透。捉得饿了,只要你张开嘴,枣子就“跑”到你嘴里了,咬一口,又脆又甜;捉得累了,就躺在软软的沙土上休息。到了晚上,爷爷搬出靠背凉竹席,摆上一壶茶,给我们讲故事,直讲到甜美的梦乡……

“春分一过是秋分,打枣声喧隔陇闻,三两人家万枣树,田头房脊晒红云”。中秋节,枣子挂满了枝头,风儿摇曳,枣儿从高高的树梢上落下。一觉醒来,地上铺了一层秋枣的红毯。

最有趣的就是打枣和拾枣,听说枣树打得越狠越重,第二年结得枣子就越多。大人们站在枣树下,挥舞着长长的竹竿,噼里啪啦地狠狠抽打,小孩子在树下捡,那枣子像一颗颗“炮弹”,落在地上也梆梆作响,我们一边抱着脑袋躲闪,一边抢着地上枣儿……读小学以后,就常爬上树自己摘枣子了,裤裆扯破、鞋子剐坏是常有的,奶奶晚上在油灯旁帮我们缝。第二天又要早起卖枣子,我们不懂大人们生活的辛苦,只记得枣园的快乐。

家乡流传着许多枣的俗语:“一天一个枣,大夫不用找”“一日三枣,长生不老”“ 五谷加红枣,胜过灵芝草”;而每逢节庆更是缺不了枣,腊月里的粥,春节的年枣糕;要是儿女结婚,男方的扛盒与婚床上,必放上红枣,寓意早生贵子,早立家业。

老家的村庄已经搬迁了,只留下枣园。无论我在哪里,只要吃着甜甜的枣儿,家乡就在身边,枣园就在身边。■粤梅 摄影

八月十四的补给车

许双福

40多年前,入伍进了梦寐以求的军营。部队驻扎在贺兰山西北边陲,一望无际的戈壁滩,飞沙走石。环境虽然恶劣,我们这些稚气未消的兵娃娃们,却肩负着守护祖国西北门户的重任。

第一次在军营里过中秋节,起先我们还以为,中秋节是民间的传统节日,我们是军人,即便过这节日,也难比“八一”节隆重。

农历八月十四,团里的补给车来了,给连里拉来了苹果、梨、香蕉和其它一些水果。按人计算,每人5个月饼。

荒无人烟的茫茫戈壁,出门是兵见兵,进门是兵碰兵,和谁去联欢呢?战友们心灰意冷,到了十五的晚上,刚好轮到我和张传金上第一班哨。

连里的中秋赏月,在夜幕降临时分开始。一轮皓月在戈壁上慢慢升起,那天的月亮特别的大,像是从戈壁深处钻出来的。仔细端详,月中似有玉兔、嫦娥的影子,又有一扇大门你可以走进去。

连长安排几个战友,事先在营门口的戈壁滩上,用照明棒组成了“中秋”字样。随着一声令下,战友们拉燃照明棒,几名干部举起信号枪、冲锋枪,红、绿、黄信号弹腾空而起,串串曳光弹拖着长长的红线划破了夜空,全连一片欢腾、跳跃。

连长来到哨位,给我们俩送来月饼和水果,叮嘱我们好好吃,注意观察,保持警惕。我拿了块月饼,咬了一口,甜,真甜……

彼岸秋雨念乡愁

李玉江

雨下得很大,清泠泠的雨滴落在身上,寒意渐浓了。虽不是那种彻骨的寒,但我衣着单薄,不禁打了一个冷颤。

前几天酷热无比,家里的两个大窗是坐东朝西的,每到傍晚,秋日的炙热,已经浸透了整个房间,燥热、潮湿、烦闷,几乎喘不过气了。

给国内的母亲打电话,母亲说家里也是秋热,好在祖屋前后有几棵高大的泡桐,硕大的树冠郁郁葱葱、亭亭四盖,收纳了些荫凉。

母亲叮嘱我照顾好身体,我则反劝母亲不要惦念我,母亲答应着,但是,儿行千里母担忧,更何况万里之外的异国他乡呢?

看着窗外的雨,不禁念起了家乡的雨。

每到深秋,家乡总是要来一场雨,却舒缓飘洒,漫漫扬扬,细小的雨滴浸透了大地,淅淅沥沥持续好几天。

雨后,也恰到了收割玉米的时节。秋雨褪去了夏日的炙烤,却让丰收的进程有些耽搁。地里太过泥泞,进不去收割机,生怕玉米秸秆发霉,心急的母亲就一个人背着硕大的编织袋,进到田地里动手掰玉米。

头发花白又身材矮小的母亲,一转眼就淹没在一人多高的青纱帐里,不见人影,只听见窸窸窣窣,清脆或沉闷的掰玉米之声。

每一个声响的传来都是收获,每一次的秸秆摆动都是希望。

秋天的雨来得快,去得也快,雨停之后就是那种天高地阔、满目湛蓝,有些晃眼睛的晴日。

目之所及,农田里都是忙碌的乡邻们,有拉玉米的,有割秸秆的,有清杂草的,而我是嬉戏打闹的孩童,在田野上奔跑,在晴空下肆意,在丰收中喜悦。

那份属于我的秋收的快乐,已成了飘向远方的断了线的风筝,一直飘洋过海,飘到了大洋彼岸。

再过几日,便是中秋了,街上看不到中秋的影子,而空气中传来的莫名的味道,却勾起了我的乡思,凝重了我的乡愁,积攒了更多我对那片土地深深的怀恋。

看着窗外丝毫不想停下的秋雨,此时此刻的母亲已在祖屋里暖烘烘的热炕上熟睡,惟愿那轻轻的雨滴,能带着我的祝愿,飘洋过海去到那片让我日思夜想的故土。思念,化成一个梦,进入母亲的睡眠;化成一句话,是儿子深深的思念。

窗外的雨愈发大了些,我的乡愁愈发浓烈。

明月年年

赵奕然

我对月饼最初的记忆,就是五仁月饼。幼时,中秋节那天的晚饭后,母亲会在家门前的院子里摆上小桌和板凳,上面放着盘子那般大的五仁月饼。一家人围坐在一起赏月,我喊着“快切开尝尝吧”,母亲仔细地将月饼切成小块分而食之。

长大后离家求学,7年间少有回家过中秋节的机会。我已不爱吃五仁月饼了,觉得太甜腻,却喜欢上了莲蓉蛋黄月饼,口感细腻甜蜜且咸沙鲜香,很是美味。中秋夜吃上一颗,我站在寝室阳台或学校草坪上,与母亲通个电话,问上一句“吃月饼了吗,你那能看到月亮吗”。挂了电话,我看着天上的圆月,默默体味着“但愿人长久,千里共婵娟”的惆怅与期盼。

再后来,我工作、成家了,母亲有时会来陪我过中秋节。我买上一盒鲜肉月饼回来,她会惊叹道:“怎么月饼也能是鲜肉馅的吗?”看我吃得津津有味,她嫌弃道:“还是芝麻馅的好吃。”那时,她病了很久了,已食素多年。

母亲最后一个中秋节,已在医院住了几个月了。小长假前的下午,我匆忙坐了高铁回老家,带着跑了几家超市才买到的净素月饼礼盒。到医院时已是晚上,母亲见我提着月饼,说道,“你买这个做什么,我早不吃这些甜的了。”我陪着笑说:“有你喜欢的芝麻馅,尝一小口也好嘛。”

第二天是中秋节,母亲也没尝上一口我带的月饼,在病房的窗边看到了月亮,便让我早些回家去休息了。独自走在回家路上,抬头看去,那晚的月亮藏在云后,好像蒙了一层灰。

我又饿又苦闷,走进一家麻辣烫店,可巧是她们最后一位顾客,服务员们已在收拾东西,准备聚餐过节了。我听着她们的欢声笑语,想着无法说出口的那句“中秋节快乐”,将脸埋在麻辣烫的热烟中,藏住了落在碗里的那滴眼泪。

那年冬天,母亲走了。此后的中秋,我对月饼再无兴趣,只觉得什么口味都乏味。

去年,父亲给我带了五仁月饼,“还是老味道,只是没你小时候那么大了,尝尝。”我切开尝了一口,甜甜的夹杂着果仁的香气,“还不错吧。”我答道。但我没再多尝,心中满是苦涩。我怀念的不是幼时的五仁月饼,而是有父母庇护、无忧成长的童年时光。

又一个中秋夜,我带着4岁的女儿到楼下找月亮。她看到天上的明月开心地大喊:“妈妈,你快看,月亮好圆好亮啊!”我抬头望月,心中闪过那句“人生代代无穷已,江月年年只相似”,沉默了一会儿,答道:“是呀,真圆,真亮。”■苗青 摄影

游子月圆思故乡

图文 王大坤

在国外的这些年,中秋节前夕,华人社团会组织团员们排练各种舞蹈和歌曲,在节日那天,他们走进社区,为这个节日增添光彩。

中秋节临近时,不仅华人超市会打中秋广告,不少当地超市也在他们的广告平台,用中英双语打出“中秋节快乐”的字样,他们的广告,也起到传播中国文化的作用。在他们“中秋节快乐”的横幅下,会列出华人喜爱的打折商品广告,诸如大米、调料、蔬菜之类,品种一般有10多项呢。

个别当地超市也卖月饼,但品种单一,数量有限,他们只是展现他们的多族裔食品的特色。不像在华人超市,那货架上摆放着的月饼真是五彩缤纷,品种繁多,有当地的,更有来自祖国的产品,各种风味应有尽有。

在节前,这些月饼都是正价,如果想在中秋赏月时吃月饼,或作为礼品馈赠亲友,那你只有买正价的。如果只是解馋或尝鲜,那就等到节后的第一天去买,只要节一过,超市会立马给月饼打5至9折,具体视品牌的知名度。 看到超市月饼,让我想起家乡的月饼。记得我们武汉最负盛名的月饼产家有两家,一家是冠生园,一家是曹祥泰。

有些国外吃货也喜欢中国的月饼。我退休前,有时会在中秋节那天带上几个不同馅的月饼去公司,把它们切成小块,装入盘中,放在公司小餐厅的桌上。同事们上班后,经过餐厅或到餐厅喝咖啡时,可以随手拿一块尝尝,国外同事们都乐意尝鲜,有的还赞口不绝,再吃一块。

中秋月圆思故乡,每当这个节日到来,思乡之情都会油然而生。虽然长久在外会有“年深境外犹吾景”的物理感受,但在骨子里还是难以“日久他乡即故乡”。毕竟不同根不同源,所处的语言环境、文化和社会背景差别太大。不过,即便这样,也毫不影响华人们过自己的中秋节。

在月光下,品一口月饼,把中秋节的美好祝愿,送给远隔万里的故乡亲友,也送给天下所有海外华人。

大一的室友节

关小云

我读大一时的中秋节,想起远在几百公里外的家人,眼睛不由猛地酸涩。舍长看出我的心思,她提议说:“相信大家都是第一次在外过中秋节,现在我们同住一个宿舍,就是一家人。今天,我们也去过中秋节吧!”大家一听十分高兴,带着瓜果、月饼找了一块空旷的草地,一边赏月一边聊天。

漂亮的桌布上,摆放着水果和月饼,6个女孩围坐着,轻松欢快的话题,把每个人思念的失落吹散了。正聊着,舍长建议来场“中秋问答”,有趣又长知识,大家一致赞同。

舍长提出第一个问题,请念一句有关中秋的古诗。小洁第一个回答:“海上生明月,天涯共此时。这是张九龄《望月怀远》里的诗词。”

我接着念:“花间一壶酒,独酌无相亲。举杯邀明月,对影成三人。这是李白的《月下独酌》,也是我最喜欢的。”

“暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘。这是苏轼写的《中秋月》……”舍长也不甘示弱。

第二个问题,中秋为什么要吃月饼?大家被这个问题难到了,最后还是舍长解答:“月饼是在明朝初期盛行起来的。那时候,朱元璋计划起兵反元,但是由于官兵的严厉搜查,导致消息无法传达。紧急关头,是刘伯温想出一个办法,把消息准确无误地传达出去,并因此赢得了起义的胜利。你们猜是什么办法?就是把议定农历八月十五日起义反元的消息藏在月饼里。后来,成为了明朝开国皇帝的朱元璋,就把农历八月十五设为中秋节,并于这一天把月饼赏赐给大臣和百姓。月饼就是这样盛行起来,中秋之夜,一家人围坐在月光下,吃月饼赏月谈心,这是从古而来的美事!”大家听了,都说十分长见识。

最后一个问题,每人用一句话来形容今晚的月亮。小洁说:“今晚的月亮像个美丽多情的女子,含情脉脉地等待着心中的人!”还有的说,今晚的月亮是一碗满满的琼脂玉露,透射着晶莹剔透的光芒……

夜渐渐地深了,我们紧紧依偎在一起,安静地看着月亮,都说这是一个温暖而特别的中秋节。■毛毛 摄影

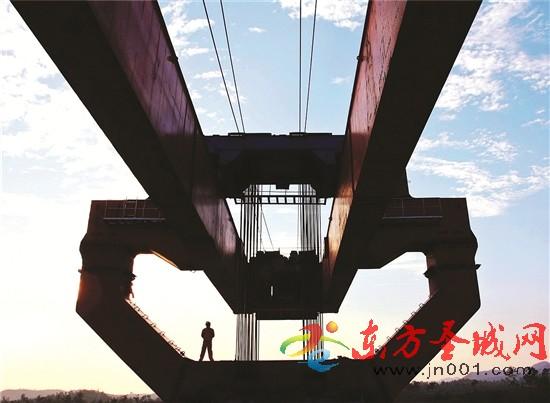

筑路的人

杨丽丽

有那么一群人,他们的节日在岗位。他们远离城市的繁华,扎根在寂寥的大山里,奋斗在清冷的高原上。他们逢山开路,遇水架桥,把天堑变通途。

为了工程的进度,中秋佳节他们选择坚守一线,在他乡异地的月夜,他们将思念化作为祖国筑路的力量。

想家的时候,无论是在外求学的孩子,还是远走他乡务工的人,抑或垂垂老矣的父母,他们心中都有一个“家”,一轮藏在心里的故乡月。

习惯了四海为家的筑路人,家就是天涯海角,家就是钢筋水泥,家就是天上的明月。他们藏起心中的牵挂,按下绵绵的思念,在穷山恶水之间化身为英雄豪杰,用厚重的老茧、永不停歇的脚步,丈量着祖国美丽的山河。

中秋望月,思念何寄?月色如水,漂流一份又一份心事。悬挂在天上的月亮,慰藉了游子的心,也照亮着筑路人绵绵思念中的前路与前行。■心飞扬 摄影

独一无二的味道

孙宏彝

小时候,总眼巴巴地盼着中秋节。过节那天,父亲下班回家,会带回一小纸袋散装的零售苏式月饼,而广式月饼因为价格高,是不会光顾的。

那时最小的豆沙月饼8分钱一个,中月饼1角4分一个,我最喜欢吃百果馅子的月饼。中秋节的晚上,赏看圆月,吃吃盐水煮的毛豆和芋艿。母亲把每个月饼切成4小块,平均分给孩子们。大家都舍不得一下子吃掉,先捧在手心啃皮,一层一层咂吧着,最后还要把散落在指缝间的皮屑都舔干净。吃馅总细嚼慢咽,要品尝好长时间呢。那时,吃月饼是很奢侈的消费,平时不会去商店买。

高三开学不久,正逢中秋节。因为住宿在学校里,不能回家。晚自修中间休息,我下楼越过操场,奔到约好的学校篱笆围墙。夜色中父亲和妹妹轻声呼唤着我,从篱笆空隙中递来母亲在煤球炉上用面粉自家烘烤的几个月饼,还有点温热呢。当年的情景,几十年后仿佛还在眼前。

那时,粮食要凭票定额购买,粮票很珍贵。我家每月的定量是不够吃的,母亲常给周围邻居手工缝制衣服,千针万线做一件棉袄,能换取邻居送的可买两三公斤米的粮票。

那年,一位同学曾送我可以购买4公斤米的粮票,家中才能去粮店买些面粉,母亲破天荒地动手自做豆沙馅子的月饼,味道不错,但月饼少油、少糖,色香味自然比不上店里卖的,也就不好意思分送给同学了。

年少时神往的月饼味道和感受,再也体会不到了。记忆中的美好,是很难复制的。

家 事