“南京到北京,大刀李德清”,这是20世纪20年代在武林中和大江南北百姓中广泛流传、老幼皆知的一句话,无不为李德清表演的大刀称绝叫好。直到今天,提起李德清,武术界人士也无不竖起大拇指称赞。

李德清(1896—1979)生于山东济宁,家住财神庙街。自幼跟随家人练习武术,在5岁时就与众不同,无论捣棰还是踢腿,都像模像样、规规矩矩。6岁时能打成套的拳,10岁出头熟练掌握了查拳的基本套路,开始学习对练和器械。18岁演习打法和练私家功夫(杀手),20几岁就在鲁西南一带小有名气了,无论拳术和器械,样样娴熟,身轻手快,干净利索,个人特色鲜明。

20世纪20年代末,应在上海开镖局的师兄米传忠邀请,李德清前往上海演艺。那时上海大世界刚建成,是国内最新、最大、最有名气的舞台,也是各路英才争相展示的地方,没有一定的功夫和特色,也是进不了大世界舞台的。

在大世界舞台,李德清的表演结束后,观众反响热烈,原计划表演3天,结果一直表演了半个多月,每天都要加场,加上报纸宣传,“济宁有个练查拳耍大刀的李德清”轰动了整个上海市。

当李德清刚从上海回家后,又接到米师兄的来信,要求再去上海,很多人就要看大刀表演。这次李德清带领济宁查拳师兄弟15人一同前往,演绎了“济宁查拳大闹大世界”的精彩。

在上海大世界表演了1个多月的时间,济宁查拳师兄弟每次下场后,观众都要求多次返场,场面热烈,深受欢迎。这就有了“李德清的大刀,王建路的枪,朱蓝青的单刀,赵德保的曦阳掌,李万祥的罗汉棰”之说,济宁查拳名震上海,轰轰烈烈,四方传扬。

由其叔父亲传的“李德清的大刀”,成了济宁查拳的代名词。说到济宁查拳,就知道济宁李大刀。他的演练气势蓬勃,行如游龙,大方自然,刚中有柔,柔中带刚,撇刀有力。撩刀加绞手花,只见刀光闪闪,上下白光交错,时隐时现,这就是传说中的“刀裹人”,密不透风。反身劈,只见圆形白光中一人旋转。左右掌花,就见大刀在手掌中飞转,时而右手,时而左手,时而腰间,时而腿下,上下飞舞,又见突然双手撒开,大刀在脖间随身自动旋转。刀随人转,人随刀走,这就是有名的“撒手脖花”,也是独技,至今没有一人如此精到。大家看得目瞪口呆,叫好声一片。此后,就有了“南京到北京,大刀李德清”的说法,以至每次去上海,观众都要点名看“李大刀”。

师兄米传忠和济宁人李恩聚,在上海开镖局多年,于武行都是名人,均有独特功夫,在上海武术界有很高的地位。在他们的引荐下,李德清广交武术名家。各拳派经常派人观摩交流,建立了友好关系。直到20世纪六七十年代,还有不少上海、杭州、扬州、镇江、南京、合肥,以及河南、河北等地武术友人来济宁寻访。

李德清第3次去上海时,时任淞沪使何丰林听说后,专程到大世界观看了他们的表演,并走到后台发赏。何是山东平阴人,家乡离济宁很近,因此以老乡相称。后何发起了上海中华拳术大赛,参赛者来自全国各地,李德清当时也在上海,师兄米传忠就鼓励报名参赛,李德清获拳术、枪术、刀术第1名。由于民间已有“南京到北京,大刀李德清”的说法,颁奖时就给了“南京到北京,大刀李德清”字匾和奖状。从此,“大刀李德清”美名远扬,济宁查拳名声再起。

同年,李德清被推荐到海军做武术教官。后经几次擂台比武,晋升到总教官,1927年因战乱辞官回家。

之后又有“南京到北京,大刀李德清。查拳出名门,山东济宁人”的民谣。这是因为,1928年赶上韩复渠在济南举行国术大赛,李德清被推荐代表济宁参加了比赛,夺得拳术、大枪、大刀第1名及擂台赛第1名。

1930年,武艺高强的曹州大力士杨世文力举千斤,因水灾全国巡回比武为民募捐。他从曹州一路向北,由北京返回时来到济宁,在玉华舞台设擂比武。杨一路无人能敌,下站就要全胜返乡。四海春掌门刘朝淦要李德清出战,在擂台赛的最后1天,李德清凭借一个“杀手”获胜。

李德清一生有很多比武轶事流传,老一辈的人能讲出更多有声色的故事。他一生热爱武术,做事认真,一丝不苟,很多弟子中途难以坚持,故授徒不多,但其弟子演练的拳术都很规矩,与其他传承有别。

李德清强调对拳术的敬畏,认为承习的拳术都是先人们的汗水与努力换来的,是文化和智慧的结晶,敬畏拳术就是敬畏先人,这样才能把拳术练好。先人留下了这么好的东西,不能乱改,不能变味,要严格遵照师承,一代代传下去,让后人能真正学到先人的东西。

李德清为人谦逊和气,从不显摆,虚心好学,精益求精,乐于助人,在圈内圈外极有口碑。在那个时代,他和他的同辈把济宁查拳推向了高峰,使查拳薪火相传。

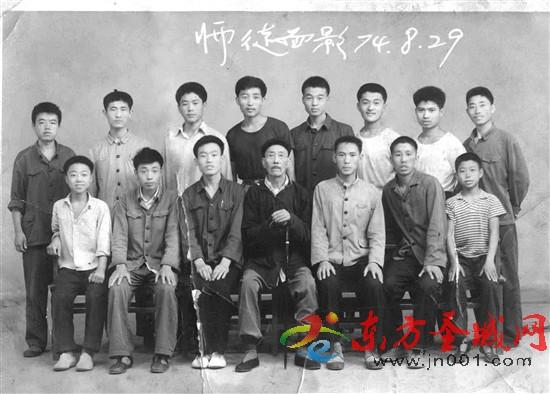

照片前排中为李德清,后排右3为作者

独 家报道