鲁西南包括泰安市西部、聊城市南部和济宁及菏泽两市。这里自古剧种较多,名家辈出,影响深远,堪称戏剧之乡。其中的梁山县,不仅有枣梆、豫剧、大弦子戏和山东梆子4个剧种,还是枣梆戏的策源地。

植根剧种多且历史久远

岁月长河之中,明代各地域形成了不同声腔系统的戏曲剧种。据统计,全国约有360多种。山东是较早有戏剧活动的地区之一,唐代参军戏流行,宋杂剧波及山东,金末元初产生了元杂剧。

戏曲最盛之地东平,元曲作家达10余人,高文秀的《黑旋风双献功》,深得人们喜爱。明清时期,戏曲蓬勃发展。李开先的《宝剑记》和孔尚任的《桃花扇》,成就突出。

山东30多个剧种,可分为梆子腔系、弦索腔系、肘鼓子腔系和民间歌舞及说唱形成的戏曲剧种等。

山东梆子腔剧种有豫剧、山东梆子、莱芜梆子、枣梆、两夹弦、东路梆子、河北梆子等多种,而这7种,鲁西南就占4种;另有大平调、柳子戏(大弦子戏)、四平调、曲剧、卷戏、评剧、罗子戏、“中国的花腔”包楞调等。

山东梆子是陕西的“秦腔”、山西“梆子”—— 蒲剧、晋剧、北路梆子和上党梆子流传到山东,在鲁西南地区演变而成。新中国成立前,山东梆子称“高调梆子”,简称“高调”“高梆”;又因其高昂激越的特点,被称为“舍命梆子腔”,主要流行于菏泽、济宁、泰安,以及聊城、临沂等地。

各地叫法不同,菏泽习称“曹州梆子”,济宁、汶上称“汶上梆子”或“下路调”。为区别于冀鲁边区的“平调”,1952年定名“山东梆子”。

据资料考证,济宁财神阁的高调“五福班”,是明朝万历皇帝登基(1573年)以前由李翰林创办的。巨野县大姚班,成立于乾隆二十五年(1760年),是整个“高调梆子”成长发展的主力。

民国初期至上世纪50年代,大姚班艺人一支去了郓城,成立了郓城县山东梆子剧团;另一支留在巨野,成立了巨野县山东梆子剧团。郓城团的任心才和巨野团的窦朝荣,被誉为山东梆子的魂。窦先生曾获华东地区戏曲观摩演出大会一等演员奖,刘玉朋、刘君秋、刘桂荣等获得二等演员奖,刘桂松更是有口皆碑。

寿张县山东梆子剧团的张桂花、章兆林,其声望遍及鲁西。2019 年5月5日至12日,大型戏曲竞赛类节目《中国梆子十大青年领军诞生记》大赛,在山西太原举行。晋剧、蒲剧、秦腔、豫剧、河北梆子、上党梆子、评剧、江苏梆子、山东梆子、保定老调等10个梆子腔剧种的20名优秀青年演员进行了激烈比拼,泰安山东梆子研究院的李静入选全国梆子青年领军人物,走进中国梆子戏前沿。

梁山县山东梆子剧团团长、须生李若玺(艺名三孩)、孙月娥(艺名十三万)、薛子玉(艺名白牡丹)、大净张朝云(艺名一声雷)等,都红极一时。特别是闫玉民,有的戏迷说“你听人家那唱腔,沙茸的。”是说唱腔缠绵,音质圆润,悠扬悦耳,是一种精神享受。

听说商业局有个炊事员,是位铁粉丝。你要说闫玉民唱得不好,他一边抡起勺子,一边说“我叫你不好,我叫你不好”,两下子就把给你盛到碗里的菜,至少刮下去1/3,一时成为佳话。

柳子戏是山东古老剧种之一,发祥于济宁市汶上县、嘉祥县一带,被称为“戏窝子”,流传5省30余县。柳子戏唱腔优美动听,有“九腔十八调,七十二哎咳”之说。当地观众流传着“吃肉吃肘子,听戏听柳子”“扒了房卖了地,也要去听柳子戏”。

上世纪三四十年代,梁宝寺镇寺后村有一柳子戏班。教戏师傅是嘉祥马村苗悦勤,被称为“大戏包”“戏篓子”,能唱各种行当的曲牌,吹拉弹打各样通透,被誉为“一人一台戏”。

这个戏班,1950年合并于郓城工农剧社,成为山东省柳子剧团的前身。此剧种全国仅此一个剧团,被文化部命名为“天下第一团”。上世纪五六十年代,精品《玩会跳船》《孙安动本》及《张飞闯辕门》3个传统经典剧目,曾三进国务院汇报演出。《孙安动本》拍成电影,全国各省市区剧种争相移植,影响广泛而深远。

“大平调”是汉族戏曲剧种之一,属梆子腔系统,流行地区以曹州为中心,跨冀、鲁、豫、苏、皖5省边区。它的定弦、唱腔都比高调的山东梆子和河北梆子低,所以称为平调。20世纪50年代之后通称为“大平调”。2006年5月20日,经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

两夹弦是在鲁西南由曲艺形式演变而成,因伴奏乐器四胡(四弦胡琴)每两根弦夹着一股马尾拉奏,故称“两夹弦”。

1952年和1954年,山东省第一届和第二届戏曲观摩演出大会时,黄云芝(艺名小白鞋)演出现代戏《离婚》和整理传统剧目《站花墙》《换亲》,获得演员一等奖、剧目一等奖。

1959年10月,毛泽东在济南观看两夹弦《三拉房》等剧目的演出。同年11月,山东柳子戏、两夹弦、茂腔联合演出团进京汇报演出,受到刘少奇、朱德、陈毅、郭沫若的接见。1964年春,又在济南向朱德、贺龙汇报演出现代剧目《向阳人家》。2008年6月7日,山东省定陶县、安徽省亳州市、河南省开封市及滑县,联合申报“二夹弦”,经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

梁山戏班的起源与风俗

梁山县原系东平、汶上、郓城、阳谷、东阿等老县边区,戏剧起步较晚。时任教育局长王诚志曾有记述,其历程尚可忆起,现将其梨园史话整理述后。

清末民初,山东梆子戏班在梁山地区分为两种:科班与玩局。科班是职业性的,有师承,能演出,称“江湖优伶”,但在旧社会却被藐视为“下九流”。玩局,亦称玩友班,属业余性质,有无师承均可,自唱自乐,不能外写;被邀请也可以,但不能索戏价和卖票或抱单点戏、谢赏、跳加官,即使是名角,也不属优伶。

科班又分两种:组合班与窝班。组合班由管主置办装箱、道具和用品,雇聘内、外场人员,起个班名,比如梁山县寿张集村的大井班,以管主井守俊的“井”字名之。戏班组合好,就可演出、挣钱,所得戏价除开支身价、伙食、杂支外,剩余部分全归管主。旧社会戏价很贵,在20世纪二三十年代,大井班每4天就收入120块现大洋,还不包括“外快”,即“点戏”和“堂会”的赏钱。

“点戏”分两种:一是“会首”点戏,一是个人点戏。会首是古会的主管人员。过去,无论寺庙上的香火会或民间村庄集市上的古会,都有会首1至3人,主持批戏和会务。在戏台对面搭一“神棚”,作为供神、接待宾客和会首办公之处。

开戏的第一天跳完加官(稳场小戏)后,由戏班主领着一位名角抱着“戏单”,到“神棚”向会首“请安”,递上戏单请赏戏,点哪一“出”立即上演。

班主带演员,手持红帖,在台上高喊:“谢会首爷们的赏!”会首点戏不赏钱,但赏吃喝:一筐馍馍、一大块肉、一个粉皮,等于赏戏班一顿饭。

个人“点戏”者多系官员乡绅、富贾名流、太太小姐,以及有意捧角的阔人;有的指名点戏,有的名角抱单直接找到神棚或戏场,请安问好,要求赏戏;有的情面难却,有的想扬名露脸,点上一“齣”,照例谢赏;赏钱多少,看点戏人身份,一般2到4块现大洋,可买一二百斤小麦。

梁山一带没有大的官宦世家,戏班也没有艳名鼎鼎的坤伶,没听说有“堂会”。只听说有几家老太爷、老太太叫个小旦或小生,带一琴师,到家里清唱戏段而已,赏钱不过两三块大洋。赏钱全归班主,偶尔提一点奖励演唱者。

梁山建县前的民间剧团

梁山县寿张集村的井守俊先生,从少年时期就很热戏,曾先后成立过3个职业性的戏班:一个组合班,两个窝班,均系山东梆子戏剧。

井先生一介平民,人缘好,重江湖义气,与社会上帮会组织过往甚密,办戏班不会有什么风险。该村有个小玩局,作为组建戏班的基础。当时,附近县很少职业戏班,人们非常渴求文娱生活。民间曾流传:“锣鼓一响,满街人淌”“怀揣窝头几根葱,撵着剧团听半冬”。

井守俊靠朋友资助,置箱购具,高价礼聘梆子戏的大净张学为(诨名大麻子)、夏庆顶(艺名夏回子),大生王五、李富贵、岳元和(诨名瞎红脸),青衣任宝和、王玉和,毛净明华兴,文武生邵振华,花旦邹振(艺名小华)等,可谓“五湖四海,精英毕集,各顶门头,戏码又全”,组成了一个功力硬朗扎实的山东梆子组合班——长生班。

民国七年(1918年)秋后,在本村十月古会上试演4天后,名声远扬。台口一个接着一个,很少“打坐伙”(即无人批戏请演出),直到春节封箱,放假回家过年。正月初六集合,首先到东平县城里城隍庙戏楼演出。自二月二庙会开始,直到芒种,这是戏班的黄金时期。

会多、台口多,批戏的接踵而至,搬箱的车辆络绎不绝。因为乡村古会一般会期4天、演戏4天,由于批戏的多,戏班子扎实,有时必须分班:甲地会的终日,就是乙地会期的开始。相重一天,两个会上都得演戏。

戏班必须分班,也很习惯“赶戏”,即甲地会上唱完夜戏,赶紧装箱上车,赶往乙会黎明的早三出、跳加官,虽然辛苦,可多挣钱。这样名为4天1个台口,实际上1个月能赶十一二个台口。

该班当时的戏价较高,一般是“三开箱”,即上午、下午、晚上3场戏,4天的戏价高达120块现大洋,至少是80块。

该班成立后,演出顺利,收入可观。春冬旺季在乡间赶古会、庙会,夏秋农忙时到城市驻戏院子卖票。除县城外,曾多次到济南、聊城、德州、石家庄、开封、徐州、济宁等城市戏院演出,遐迩闻名。

民国十五年(1927年),他们应邀到曲阜孔府演出,曾获孔子第76代孙衍圣公孔令贻嘉奖。他给戏班亲笔题赠“长生班”匾额一块,赠发“虎头牌”一对,落款“衍圣公府”,这在当时是很荣耀的。

长生班能盛极一时,首先是管主井守俊有强烈的事业心,收入好时都用在添置箱具、聘请名角、提高班底上;其次角色硬,生、旦、净、末顶门头的角色齐全,还有二三流角色,较大的戏如《反洋河》《闯幽州》等都能开场。

“长生班”名角多且精,一次大安山庙会演出《二进宫》,大麻子饰徐延昭,瞎红脸饰杨波,任保和饰李娘娘,他们3个都是黑、红、青衣顶门头的一流角色。在大段辩论的戏中,唱得“拧绳”(带劲),即3人每人一句对口唱,各展其能,字正腔圆,惟妙惟肖。当时,几个会首都是行家。他们赞扬说:“要想听,《二进宫》,里头有戏。”

好景不长。长生班兴盛了几年,麻烦随之而来。最突出的是这几个名角,每月二十几元,与当时各界的报酬相比也算高的了。他们不知足,这里戏批出去了,主演却跑到别的戏班上去了。被班主找到后,又说家有急用借了人家20元钱,许诺人家唱两个台口。班主只好再拿出20元领他回去。有的装病、告假,总想多弄几个钱。井守俊亲身感受到,碰班子不如打“窝班”。民国十九年(1930年),长生班解散了。

“窝班”与戏校相似,由管主聘请教师、招收学员、置办伙食和一切用具,订有严格的纪律和规章制度:一是学员从入班之日起,吃住均在班上,家长无权过问;二是学员只许班上筛选,不许中途退班,确需退者必须补偿伙食和其他费用。所谓“筛选”,是指招收学徒时进行初试,智力、体型、唱腔等。但在学戏过程中极有变化,对确实没有前途的,退其回家。三是3年出徒,在入班3年内,学徒的吃穿用均由管主负责。戏班一切收入归管主所有,学徒不许离班。3年期满方可出徒,留本班者定身价,出班者可另谋高就,成为科班出身的江湖“戏子”。

井守俊在长生班10余年的经营中,积累了资金,在戏剧业务方面成了内行,对打“窝班”有水到渠成之势。经过一冬天的准备,过阴历年就开班了。

首先聘请吴桂元、李保梅、阎思明为教师,都有一套打窝班子的经验。接着招收学徒,10到15岁的男孩,不招收女孩学戏。开始招收了近百人,拜了“棍子”和师傅后,开始了紧张的学习。

那个时候,穷孩子们不识字,老教师也没文化,又没剧本。老师口传,学徒死记,背会戏词,学板眼、场面、做功等。经过几个月的苦练,学员能彩排试演了。每逢寿张集日就开台演出,颇得观众好评。

经筛选还剩40余人,比较出名的有文生蒋金杯,大生任金福、关金东,大净安金南,小生李金山、周金庆,毛净徐金河,旦角郭金友、冀金高,丑王金海、吴金西等,各门头齐全,戏码也够演五六天的,内外场齐全,足能对外演出了。

演员名字中的“金”字,是科班的特点和标志。大井班的“金”字科出来,同现在戏校某“届”毕业生相似,说明出师的先后。大井班的出世就是个开门红,各门角色虽然嫩一点,但唱腔、武功都很踏实,写戏的此去彼来。

文生蒋金杯的《提寇》,他饰寇准,其人的性格、品质和复杂的心态,做功上都有惟妙惟肖的表现。加上他嗓子豪放,戏眼上加几个花腔,博得全场喝彩,内行人说他是活寇准。

后来在战争年代,井班不能演出,他到民友剧社当社长去了,在冀鲁豫边区活动。60年代,他回家探亲,戏迷好友争相探望,劝其再为父老乡亲演一次《提寇》,他当场应允。

消息传出,轰动十里八乡,数万戏迷一下子都拥到了寿张集。戏园子被塞得水泄不通,人满为患,围墙被挤得轰然倒塌。只演了一场,给人们留下了很大的遗憾。

大井班唱响后,大生任心才,功底深厚,唱腔豪放,婉转动听,擅演《吊孝》《抚琴》等戏,后任郓城县剧团业务团长。大净章兆林、大生王五、青衣任保和等名角,也受聘到民友剧社搭班,真如锦上添花。

除春、冬在乡间唱庙会外,常在中小城市戏院唱卖戏。他们在东平城里城隍庙戏楼唱过几次,特受欢迎。特别是《辕门斩子》,王五饰杨元帅,把喜、怒、哀、乐表演得活灵活现,把吹胡子、瞪眼睛、顿纱帽等动作表演得恰到好处。尤其是他的立嗓之妙更为罕见。当穆桂英进帐报名时,吓得他面色陡变,手托纱帽,一个立嗓围大帐跑了3圈,台下掌声雷动。

过去戏班的弊端很多,有点名气的角色,就这山望着那山高,流动性很强。组合班如此,窝班也不例外。尤其是出徒后,个别人见圈就跳,见空就钻。说什么“一年师傅二年哥,三年不认得你和我,四年就要操家伙(即打起来)”。民国二十六年(1937年),黄河发大水,又加上日本鬼子进关,大井班就解散了。

井守俊管理戏班的经验越来越多,他知道要想长盛不衰,必须后继有人,所以在大井班兴旺之时,家里又组建了个小“窝班”。民国二十三年(1934年)十一月,聘请了著名山东梆子演员赵衍俊(艺名盖九州)为大师傅,石建录为二师傅,王凤仙为三师傅,具体负责教练事宜。好在过去已打过窝班,用具齐全,有章程可循,很快就开班了。

这一“窝班”定名“福”字科,人们习惯称“小井班”。经过淘汰筛选,主要演员有:青衣王福平,花旦赵福贵,大生赵福来、高福德、孔福满,武生刘福罗,小生田福贵,毛净刘福德等,共40名。师傅抓得紧,学得很快,能上演的就到大井班见习。

大井班解散后,两班合并,班子仍很扎实。时局关系,该班转移到黄河北活动,经常在莘县、冠县、朝城、寿张、阳谷演出,春冬季节赶庙会,农忙季节在曹州、济宁、泰安、兖州等城市驻戏院演出。1945年后,该班解散。井守俊先生于1949年病故。

梁山县剧团与业余剧团

1949年,由抗日战争初期的昆山实验县改建为梁山县,年底郓城县李作举的玩局班和南旺县拳铺李若玺的玩局班,来梁山要求成立职业剧团。他们带来部分人员和旧箱,又吸收了大井班的部分演员,政府拨1万斤小米,添置了新箱和道具,梁山县洪峰剧团正式成立。李作举任团长,李若玺任副团长,定员70名,县政府文教科派一名干部和专职党支部书记加强领导。

首先,根据毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》精神和冀鲁豫行署教育处的通知,进行整顿与戏剧改革。行署拟定了180齣传统历史剧,凡属封建、迷信、淫荡的剧目一律禁演;凡有碍于民族团结的也在禁演之列;凡是整齣戏能演,其中有淫荡、迷信情节和词句的可修改后上演;对那些男女争取婚姻自由和神话戏均可上演。戏剧整顿和改革,增强了演员的识别能力。

其次,进行组织整顿:(一)剧团是共产党、人民政府领导下的文艺团体,以为人民服务为宗旨。(二)演员是中华人民共和国公民,任何人不得歧视。(三)剧团实行民主集中制,既不允许封建家长式的独裁,也不允许演员无组织无纪律的自由散漫状态。(四)演员及服务人员一律实行“分数制”,按“分”多少领取津贴,账目公开。(五)对旧戏班的江湖规矩进行审定,好的保留,不好的取消。剧团内部分工是科学的,继续保留与完善。经过整顿,剧团以新的面貌出现在社会上。

新中国成立后,河南豫剧流传到山东。唱腔华润缠绵、委婉动听,特受欢迎。为适应观众要求,洪峰剧团到郑州高价聘来坤伶名角孙月娥,每天唱一个戏,聘金为老币13万元,人们送号“十三万”,还带来鼓师、琴师各1人,专门伺候;又吸收两名新秀花旦李恒、李会姊妹二人,更是锦上添花,名噪一时。

1953年秋,南旺县撤销,划归梁山和嘉祥。原南旺县“人民”和“枣梆”两个剧团都来梁山。1956年12月,经县人委批准,县属“洪峰”“人民”“枣梆”,连同由曹县来的“大平调剧团”合并为“梁山晨光剧团”,而“大平调”“人民”“洪峰”“枣梆”分别为一至四分团。1960年12月,4个分团合并为“梁山县山东梆子剧团”,对演职员进行转业、外放、安置等,保留80人。

梁山县最后只保留一个剧团,每年能听到戏的人不多。因此,农村的“玩局”应运而生。戴庙以北的郭楼、东茂王、卧牛山,西汪的“山东梆子”,梁山周围方庙、大张的“枣梆”,阎楼的“弦子戏”,后集、土山、拳铺、蔡林、管庄的“山东梆子”等,全县农村业余剧团发展到21个,还有杂技、歌舞团、文工团等,演职员达700多人,演出历史传统剧目以外,自编自排了不少紧跟形势宣传教育的现代剧目。

1980年,枣梆老艺人张庆本招收64名学员,成立了大路口公社枣梆剧团。1982年,张庆寒在大张村也成立了枣梆剧团。1984年,张庆本又在大张村招收第二批学员。一时间,大路口公社就有了3个枣梆剧团。另外,还有黄玉伦于1980年在靳庄成立的寿张集公社枣梆剧团等。

这些剧团非常团结,互相调配演员,有时合团演出。记者采写了长篇通讯《梁山脚下锣鼓声》,发表在1982年的《大众日报》,中央人民广播电台全文播发了这篇通讯,《人民日报·海外版》全文转载。由此,山东枣梆“梁山呕”名震神州,蜚声海外。2008年,枣梆入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

枣梆戏第8代传人、张庆本之子张凡和,8岁从艺,执着钻研。他一面对原有传统剧目进行改编,一面创作具有时代精神的新剧目,使古老的枣梆戏又焕发了新的生机。

张凡和改编的11部传统戏,被齐鲁音像出版社录制成光盘,在全国销售,新创作的时代戏有8部分获省、市奖。围绕水浒文化创作的《杨雄杀妻》《时迁打铁》等4部枣梆剧目,被大型纪录片《八百年水浒》收入其中,使古老文明的水浒文化艺术之花,在中华大地播扬、绽放。

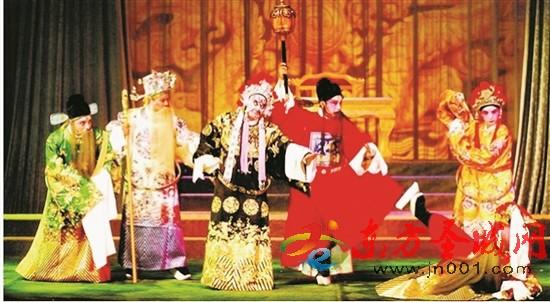

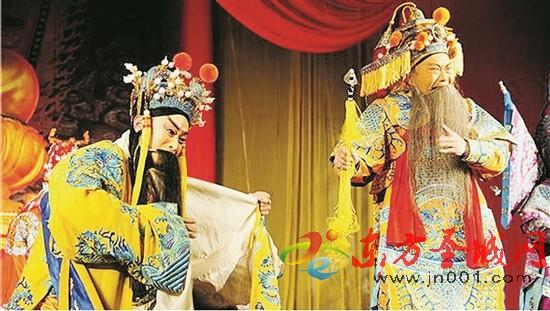

①②③济宁、泰安、菏泽山东梆子剧团演出照

④大井班出师的任心才

⑤《两狼山》名演窦朝荣饰杨继业(左),李福荣饰杨七郎,李俊玉饰杨六郎(右)

⑥诸葛亮不戴鬍须、张飞手持扇子,前者属实,后者新奇,张春雷饰“活张飞”

⑦原郓城县柳子剧团后调山东省,黄遵宪、李艳珍饰演《孙安动本》剧照

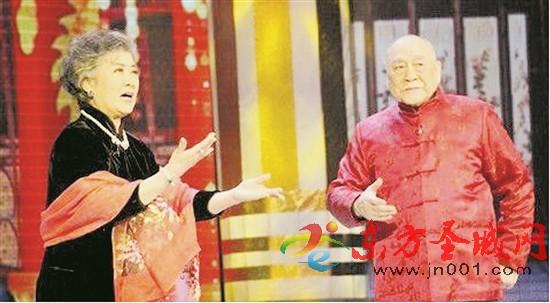

⑧郓城柳子剧团创始人之一黄遵宪、李艳珍

⑨梁山县枣梆《珍珠塔》剧照

⑩梁山县2016年“送大戏下乡”惠民演出活动■资料图片