美国斯坦福大学东亚语言和文化系教授刘莉、考古专业博士王佳静,在对汶上县东贾柏遗址出土的北辛文化两件小口双耳罐和两件石磨棒进行残留物分析后得出结论,黄河下游地区酿酒传统至少可以追溯到北辛文化时期。

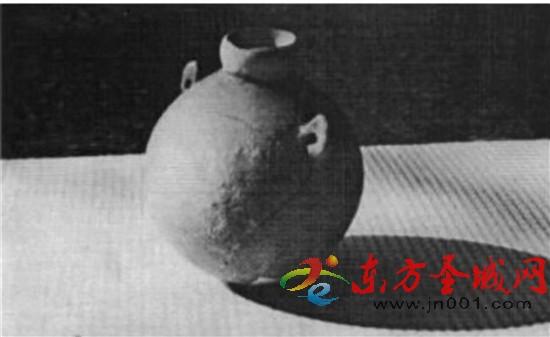

东贾柏遗址位于济宁市汶上县东南约2.5公里处,为一凸起台地,北侧曾有河流,遗址现存面积约4万平方米。中国社会科学院考古研究所山东工作队,于1989年至1990年在此发掘,清理出北辛文化中期(距今约6600—6300年)的灰坑、墓葬等遗迹。两件双耳陶罐和两件残磨棒,皆出土于该遗址的两个灰坑。其中大罐口近直,短颈,长圆腹,平底;双耳翘起附于肩部,各有一穿孔;口径6.4厘米,底径9.6厘米、高20厘米。这两件双耳罐是北辛文化的代表性器物,最早出现在北辛文化中期。

古代酿酒器的一个显著特征是小口,其原因可能是为了便于封口,以使器内的醪液处于厌氧状态。因为在酿酒过程中,只有在厌氧环境中酵母的新陈代谢活动,可以将醪液转化为酒精和二氧化碳;而在有氧的环境中,只能生成水和二氧化碳。因此,这两件陶壶符合北辛时期酿酒器具的基本特征。为进一步证实陶罐是否接触过酒液,考古专家对上述4件器物进行了残留物提取和分析,以确定残留物中是否存在与酿酒过程有特殊关系的微植物和微生物遗存。

谷物酿酒包括两个过程:第一是糖化,通过淀粉酶的作用将淀粉转化为糖;第二是发酵,通过酵母的作用将糖转化为酒精和二氧化碳。经专家分析,4件器物上都有淀粉粒;其中大罐和小罐均有酵母细胞膜,两个石磨棒均有植硅体;且两个陶罐上均有霉菌附着,由此可证明大罐内装的是经过加热的食物。

在淀粉粒的构成上,专家经过严格的实验室程序得出淀粉的组合体,提出汶上北辛文化时期的酿酒原料很可能是以稻米为主,并加入粟黍、小麦族、栝楼根、百合和橡子类。在淀粉粒遗存中,稻米的数量比例和出现率最高,其次为粟黍族、栝楼根、小麦族、橡子和百合。

在陶罐残留物中同时出现具有发酵糊化特征的稻米和小麦族等淀粉粒,说明古人的确食用水稻、野生小麦族种子,并用其酿酒。陶罐上同时出现的发酵淀粉遗存,说明两个陶罐可以作为酒器的证据。而栝楼根、百合又是传统的中药材,这些中药材用于酿酒,也属中国酒文化的首次发现。

专家还发现大罐中不仅有5种富含淀粉的植物,还有至少两种霉菌,其中包括传统用于制曲的根霉。罐中的植硅体主要来自植物茎叶,也与谷物种子无关。这一组合证明大罐是用来酿造曲酒的用具。

小罐中只有发酵糊化的淀粉粒和酵母细胞,其中淀粉粒只鉴定出稻米和小麦族,说明酿酒原料比较单纯;小罐中不见植硅体或霉菌,因此可以排除曲酒的可能性。

如果既不是谷芽酒,也不是曲酒,那么只有另外两种糖化方法可能使用:一是蜂蜜酒,是利用蜂蜜本身的糖分;二是口嚼酒,是利用人唾液中的酶使淀粉糖化。但蜂蜜和大米发酵的酒中往往会存在较多花粉孢子,而小罐残留物中不见花粉孢子。因此,专家推测,小罐的酿酒方法最有可能是口嚼酒,原料主要是蒸煮过的稻米以及少量小麦族。

研究表明,汶上北辛文化时期的古人已掌握了至少两种以上的酿酒方法。一种为曲酒,利用发霉谷物,并可能加入植物茎叶制曲酿造,其中根霉可能是曲中的主要发酵剂之一;另一种可能是口嚼酒,通过咀嚼谷物利用人的唾液糖化淀粉发酵成酒。这一发现填补了我国黄河流域酒文化的空白,把中国酒文化的历史前推了两千年。

■杨建忠 摄影