到了济宁的邹城,当然要去登峄山。在邹城市区坐车,半小时就到城南的峄山。

车上遥望,峄山峭拔苍翠,灰白色的山岩点缀在青绿的山衣上。我从东门进入景区,走近山脚,发觉刚才遥望到的山岩其实是由石头堆叠而成的山体。

仰望峄山,山坡和山脚处石头最多,这些花岗岩巨石,形态不一,数量众多,堆积叠垒,别致奇巧。走到连心桥旁,看到一片壮阔的石海,众石罗列累叠,如深不可测的海渊,而垒在高位的巨石,似汹涌翻腾的海浪。

山脚处日光毒辣,一登入东线郁郁葱葱的山腹,就不再受骄阳的炙烤,海拔渐高,偶有山风吹过,顿觉清凉解乏。人工开凿的登山石阶,或陡峭笔直,隐于树荫之下;或迤逦蟠曲,蜿蜒于巨石之间。最宽处一丈有余,最窄处仅通一人,有时可见峄山巨石与登山石阶互靠相接,连为一体,竟给人以登山石阶是天造地设的错觉。

登山途中,耳闻鸟鸣啁啾,舒缓了疲乏。山中空气清新,可嗅到略带青涩的植物气味,常见的活跃动物有鸟、壁虎、蜜蜂、马蜂、蝗虫和黑蚁等,山上随处可见马陆,这种外形奇异、慢吞吞蠕爬的亮黑色虫子,让来自塞外的我称奇。

峄山多奇洞,大的如仙人洞,弯腰入洞后发现洞内空间广阔,清凉幽静,而小洞不计其数,或一石当顶即作一洞,或几石堆叠搭积为洞,或依泉脉自成一洞,泉洞内清泉淙汩,泉声叮咚。最让我惊异的是那些玲珑玄妙的海蚀岩洞,几亿年前,峄山尚在海洋中,海浪奔腾冲击,凿蚀山石,时至今日,峄山距海洋已逾200公里。我抚摸海蚀岩,上亿年的时光在指尖滑过,不禁感慨地质运动的神奇和自然力量的磅礴。

攀过九道弯和八道弯,经观鳌台,游一线天、快活林和仙人洞后一路向东,登至冠子峰和小鲁台。冠子峰是峄山第二高峰,峰势险绝,山壁陡峭,形如古时女子所戴头冠。小鲁台是孔子感慨“登东山而小鲁”时的登临处,“东山”即峄山,小鲁台旁的山壁上刻有“孔子登临处”“壁立万仞”“登东山小鲁”“大观”等字,均为古时墨客的手笔。在圣人登临处,得以追悟先贤在此的感想和慨叹,体味峄山悠远深厚的文化底蕴。

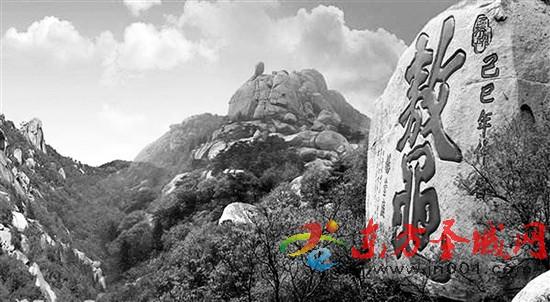

随后转向西行,经过世界最大的汉字刻石——“鳌”字石壁后,仰头遥见丹丸峰凌空耸立。丹丸峰顶竖立一巨石,如丹似丸,在山腰的观鳌台仰望时,它像一枚巨型鸟卵;在峰下石阶上细观,巨石底部居然有孔隙,此石并非严紧地立于峰顶。登顶后再看,崖边巨石独立,崖下翠林深渊,巨石将倾而不倒,气质空灵诡谲,竟生出此石由天外飞来的奇幻。

继续向西,走上依山而建的悬空栈道,一侧是山壁,另一侧有铁护栏,身外深谷幽峭,拾级而行,有飞崖走壁之感。栈道一路向上,洞穿山石,攀至尽头竟遇一堆乱石,看似无路可走,停下观察,发现左侧有一不起眼的矮洞,便蹲下蜷身钻入洞中。

从另一边洞口钻出,踏上观海石,顿觉柳暗花明,豁然开朗,观海石旁便是峄山主峰五华峰。观海石的观光角度奇佳,视野范围至少有300度,山间美景尽收眼底。东面行经的众峰错落有致,已很遥远;南面碧空如洗,葱葱茏茏的茂树绿丛间,散布着大量峄山奇石;西面隐约可见登山西线,北面是辽阔的原野和挺拔的牙山。山下池塘泛着明亮的光,阡陌之间充满夏天田野的蛮绿和冲劲,田园瑰丽,群鸟翔集,一片生机盎然。眺望远方,地平线上云雾萦绕,缥缈朦胧。

太阳西斜,伴着清凉的山风,我恋恋不舍地下山,乘轨道车至山脚,从西门离开。我坐上车,翻看当天拍的照片,默念杨萱庭先生在他题留的“鳌”字旁所写的跋文:“邹鲁峄山,岱南奇观;美夺五岳,秀丽巑岏;帝王骚客,幸会于斯;古今共赏,以鳌记之。”峄山的奇美,留在身后,也留在我的心上。图为“鳌”字刻石 ■资料图片