■本报记者 王雁南

本报通讯员 李庆平 李晓歌 白晓鑫

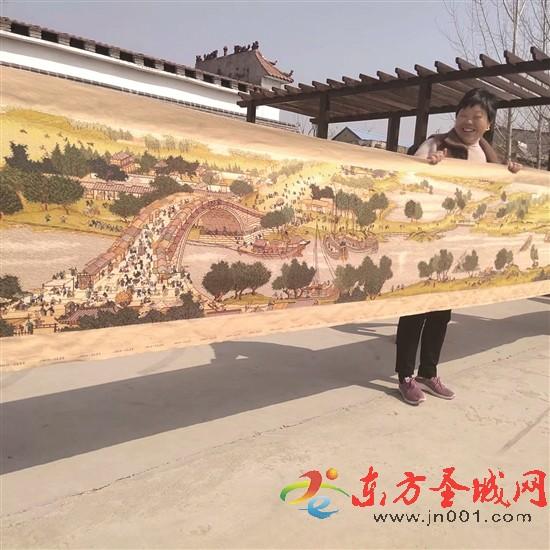

3月6日,惊蛰。万物生长,春暖花开。济宁高新区柳行街道许厂村,我们又见《清明上河图》。这幅长22米的《清明上河图》是普通农家妇女王四云历时7年,用十字绣的方式“绘就”的。

今年59岁的王四云,从小善女红,结婚后成为十里八乡的“巧媳妇”,裁剪制作样样精通。谁家需要做棉衣、被子都乐意找她帮忙,她也总是乐此不疲。10多年前,她偶然接触到了十字绣,精致的手工艺,美轮美奂的图案吸引着她,她试着绣了《十二金钗》《八骏图》《富贵花开》等作品,精美的作品,得到乡亲们的一致好评。不再满足于小尺寸十字绣作品的她,开始尝试挑战高难度作品。

2017年,她来到市区一些十字绣门店和作坊进行考察交流学习,切磋交流中,人家发现她十字绣技术好、作品精美,人又厚道,便向她推荐《清明上河图》这幅传世之作。 经与家人多次商量,她拿出家里仅有的8000元,一次性买下绣《清明上河图》的所有学习书籍、图纸、布料、针线等,仅织线就有87种、40多斤,图纸书4本近400页。看着图纸上密密麻麻的各色小点,多数人都会头晕目眩,她却不,“俺像得了个宝贝!”

为了完成梦中的大工程,文化程度不高的王四云,如饥似渴地学习有关技艺,研究原理技巧,如何谋篇布局、如何打格画线、怎样插针藏线、怎样走线钩线……整整研究学习了一周,她才正式开始动手。

“高水准的十字绣作品,不仅要正面平整,反面也绝对不能有杂乱线头及走线,针法方向必须一致,针线用力还要均匀。”王四云边展开她的力作,边向我们介绍。《清明上河图》涉及的人物多,亭台楼阁多,所绘人物不仅衣着不同,神情气质各异,呈现出的活动千姿百态,光彩线就有87种,针法有10余种。

“面对如此浩大的工程量,可有退缩过?”面对记者提问,王四云说,“绣至‘中心虹桥’部分时,因人物众多、形态各异,色彩多、换线多,一个定格就要四针,要不停地换线,线头又不能露出来,绣一针藏一线,光虹桥这部分绣了几个月,那时也动摇过。”

“随着一部分一部分的完工,越绣越喜欢。”凭着对十字绣艺术的执着,后来,她完全沉浸到《清明上河图》中了。春夏秋冬、寒暑易往,除农忙时节帮丈夫干点农活外,她每天都要绣六七个小时,有时绣到凌晨2点,直到两眼发花、手脚麻木,才去歇息。

七年间,她用坏了十多把剪刀,上千根刺绣针,因为长期捏针,指肚被捏平了,双手指被针扎破的痕迹至今清晰可见。如今,一幅气势磅礴、精美绝伦的十字绣《清明上河图》终于竣工。

“以后会带着爱好刺绣的姐妹们把这项手艺传承下去,为咱乡村建设添点彩。”谈及未来,王四云显得尤为开心幸福。