哲学家海德格尔在哲学海洋中遨游到晚年时,幡然醒悟,写下了一句广为人知的名言:“人,应当诗意地栖居”。我们在品味这句话的时候,或许会用中国先哲的“返璞归真”去解构,如同康德《纯粹理性批判》的前言:人类知识有两大主干,它们也许来自于某种共同的、但不为我们所知的根基,这就是感性和知性。通过前者,对象被给予我们,而通过后者,对象则被我们思维。

在城市建设中,同样存在着感性和知性的两个主干。通过某种方式的超越和提升,达到两者的完美统一。《孟子·滕文公上》言:“饱食,暖衣,逸居而无教,则近于禽兽”,完美概括了当前城市大比例人群面临的生存困境:钱袋子越来越鼓,脑袋越来越空。吃饱了,穿暖了,却少了文教和思辨过程。

如果说,基础设施建设能让城市形象日新月异,那么,文化的软实力建设,就是涵养城市风貌的关键。

就在几天前,威海作家李富胜在任城区委常委、宣传部部长朱湘华微信中,读到运河书屋的报道和视频,称赞有加:“怦然心动,任城筑书屋,倡导全民读书,风声水起,令人感动”,特意写来了诗词《任城书香》:“一屋书香醉任城,运河微澜听浆声。崇文尚学千古是,诵文咏诗大道行。润物无声潜入心,寓教于乐养灵性。风声雨声读书声,醉美任城荡春风。”

作为2021年任城区十项民生实事项目之一,“运河书屋”的建设与实施,是任城区推动“书香任城”品牌建设的重要载体,也是开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的重点民生事项。

截至目前,任城区已建成10处运河书屋,年底前将建成20处。计划到2022年,实现建成50处的目标,让市民拥有“家门口的图书馆、阅览室”,将文化基因的触角扎根进城市的角角落落,逐步实现公共文化服务的均等化、社会化、信息化、标准化。

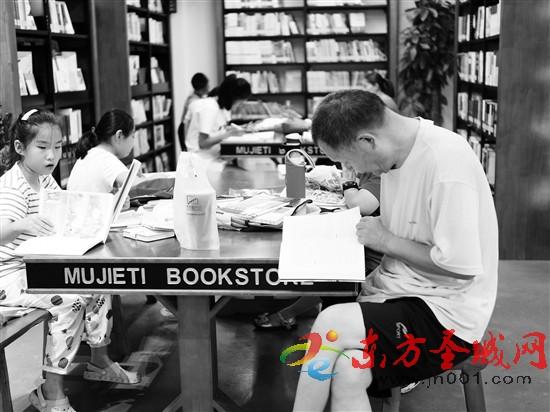

7月27日,《文化周末》记者走进仙营街道仙营路运河书屋,空调冷气和书香气,瞬间褪去一身的燥热。管理员陈佳昕正在整理书柜,她告诉记者,从运河书屋开放到现在,平均每天接待市民三百多人。这里占地230平米,有11500册图书,给附近市民提供了绝佳的诗意栖息之地。

为加快构建现代公共文化服务体系,推进“文化强区”建设,任城区投资建设“运河书屋”,打造“15分钟阅读圈”,营造全民阅读氛围,推动“书香任城”文化深入基层、深入群众。运河书屋,作为一种智能化的图书馆,融合了纸质资源与数字资源,阅读服务与便民服务,是传统阅读阵地的现代延伸和有益补充。

运河书屋能够很好的参与解决公共阅读服务“最后一公里”,让公共阅读融入市民生活,增强图书馆的社会认知程度,打开社会力量参与公共阅读服务的通道。同时,还可以承担社区联结社会的纽带功能,丰富社区文化内涵,提升居民精神文化生活和文化品位,倡导积极健康的生活方式。运河书屋还是文创产品展示的重要载体,通过创意与交流促进创业就业。

据了解,运河书屋建设被列为2021年任城区十项民生实事项目之一,是在今年年初正式启动的。为将“运河书屋”打造成特色品牌、精品工程,按照“政府主导、社会参与、统一管理、共建共享”的原则,采用“统一审核、统一标识、统一配置、统一监管”的模式。

以实现管理规范、服务质量良好、公众满意度高为目标,结合外地城市书房发展的成功经验,任城区在全国率先引进国有资本,进入运河书屋的建设运行,保障运河书屋的可持续发展。

依托新华书店专业性国有书企运营管理优势,结合运河书屋广泛的网点布局,实现资源共享、深度融合,为任城打造崭新的知识共享、信息交流、互动阅读的人文空间,满足人们日益增长的文化需求,为建设“富强美丽文明幸福新任城”提供源源不断的精神动力和文化内涵。

《文化周末》记者在采访中看到,来运河书屋的,多是家长带孩子阅读,也有小学、中学、大学生来自习或写作业。很多家长对记者说,进了书屋,平时叽叽喳喳的小朋友也变得乖巧了。

阜桥街道粉莲街运河书屋的志愿者周红,向记者讲述了一个让她记忆犹新的故事。前段日子,一位八十多岁的耳背老人来到书屋后,就开始大声讲话,周红赶紧提醒老人。没想到,老人不但不听,反而大声对周红说三道四。周红把老人请到一旁,说:“这是看书学习的地方,看看大家都这么安静,您这样大声讲话,会影响到其他人的。”老人默默点了点头。再后来,每次老人来到书屋,都会轻声细语。

粉莲街是任城区知名的网红小吃街,平时来这里休闲娱乐的人,常常为了美食排起长队。粉莲街的这间运河书屋,颇有闹中取静之感。周红做过7月20日的读者流量统计,当天来书屋的有一百多人,学生占比大概有6成。白天来的读者各个社区的都有,过了下午饭点,基本以粉莲街社区的居民为主。

运营的可持续性,是记者比较关心的问题。公益项目如何满足自身的“造血”,是更好、更持久地服务市民的关键。运河书屋的做法是,将公益与文化两创相结合。

“我相信,像珍珠一样散落在大街小巷的‘运河书屋’,一定会以满满的文化正能量,滋养我们整座城市。”任城区委书记于胜涛满怀期待地说。

据了解,为将“运河书屋”打造成特色品牌、精品工程,任城区建立可复制运营标准,所有“运河书屋”均采取统一形象标识、统一服务标准、统一资源配送、统一技术支持的“四统一”模式。在提供免费图书借阅,实现城区所有“运河书屋”和市区两级图书馆通借通还,为居民就近提供优质阅读环境等基本服务功能的基础上,进一步提高场所利用率,定期举办居民喜爱的文化活动,成为开展群众文化生活的重要场所。

任城区运河书屋由政府主导,社会力量参与,集图书借阅、学习交流、文化体验、城市会客、志愿服务等为一体,融合了阅读服务与便民服务,具有新时代文明实践、学习强国线下体验、四点半课堂、城市驿站等功能,成为传统阅读阵地的现代延伸和有益补充。

为丰富社区文化内涵,运河书屋还承担着社区联结社会的纽带功能,能将图书阅读机构、专业社团、文化社团的活动结合起来,使运河书屋具有完整的服务链系统。建立长期有效的志愿者服务机制,吸引公益机构和社会人员加入维护书房的志愿者队伍,让书屋成为区域内具有标志性的文化场所。

24小时开放,建在居民小区和学校门口的运河书屋,化解了专业图书馆服务时间和服务半径的限制,成为市民家门口的文化阵地。“15分钟阅读圈”,将文化服务真正送到家门口,不仅方便市民共享阅读,增强市民文化获得感,更提升了城市文化品质,让全民阅读触手可及。

“坚持‘把书房建在城市最繁华、离老百姓最近的地方’,并保证服务半径不相重叠,相邻书房之间的距离原则上不小于1.5公里,让人们拥有‘家门口的图书馆、阅览室’。”朱湘华介绍说,近年来,任城区委、区政府高度重视文化建设,2021年建设运营“运河书屋”,推动全民阅读,一系列文化惠民工程的实施,彰显了任城区加快推进“文化强区”建设的决心,以及全力打造“文化任城”“书香任城”品牌的信心。

朱湘华告诉《文化周末》记者,运河书屋有几大特点。一是公益性,书屋的建设是政府主导、社会参与,提供的所有服务都是公益的、免费的。二是便捷性,运河书屋选址全部是在居民小区和学校门口,就是为了给人们提供便利,建设市民身边的图书馆、阅览室。所有的运河书屋都具备24小时服务功能,目标是“用一盏灯,暖一座城”。三是功能性,运河书屋兼具4点半课堂、城市驿站、新时代文明实践阵地、志愿者之家、“学习强国”线下体验空间、市民会客厅等强大的社会功能。

“未来,运河书屋不仅是一座小型图书馆,更多的要承担普惠性和社会公益性责任,部分旗舰店将实现24小时全天运营,为渴望阅读学习和暂时困难的人提供一处安静的‘庇护所’,用一处灯光温暖这座城市。”