热爱与美,可抵岁月漫长

掌上济宁讯(记者 王艳茹 实习记者 刘奕然)“对我来说,书画是回味一路走来尝遍世间酸甜苦辣的过程,是将年少亲情、青年友情与晚年温情铭记于心的过程,也是将燕赵文化的兼容并包和齐鲁文化的自强不息水乳交融的过程。”8月1日,记者专访了家住任城区税务街的书画艺术工作者郝志敏。

77岁的郝志敏老人,将一生奉献给了艺术,艺术也滋养了她的精神世界。从幼时的刻苦学习到中年的妙笔生花,在郝志敏的笔下,每一幅作品都承载着她对生活的热爱以及对艺术无尽的追求。

年幼时受父亲影响喜爱艺术

记者走进郝志敏温馨的小家看到,满墙都是可爱多彩的装饰画,冰箱上是来自世界各地的冰箱贴。如今的郝志敏对于文艺与美,依旧有着儿童般的热爱与激情。

“我对书画的热爱源于年幼时父亲的影响。天津市五大道的一座洋楼,就是我热爱艺术的种子萌发的地方。”郝志敏回忆道。父亲有一间大书房,时常在那里教她写字,每次铺开纸张之前都会把桌面清理得一尘不染,父亲对字画的敬畏深深感染了她,也在她的心中埋下了一颗热爱的种子。“刚上学的时候,我对写字的兴趣一发不可收拾,写完老师布置的作业自己还会加练,感觉不满意就再写。有时因为费电,妈妈不让写了,我就借着屋外的灯光偷偷写。”郝志敏说。

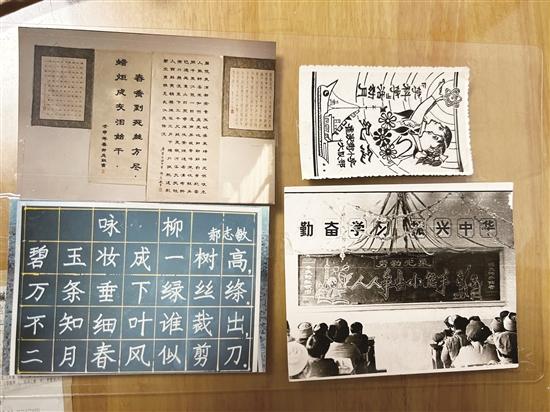

随着年龄渐长,她对艺术的兴趣与日俱增,主动为班级写书法、画板报,写的字被同学争相临摹。郝志敏说:“那时候没有画册,看见一幅画、一张糖纸,我就比着画下来。我在生活中善于观察美的东西,慢慢积攒起来就有了素材。”正是这种发现美、心悦美的精神,让她在生活中一直保持着乐观开朗的心态。

用青春奋斗守护建设祖国边疆

1965年,郝志敏响应国家“上山下乡”的号召,到祖国边疆进行支援。“当时,我想要不遗余力地用自身本领为祖国贡献力量,做一个对社会有用的人,只要有才能、肯吃苦,在哪里都可以实现自己的价值。”郝志敏说。

位于甘肃省的祁连山有终年不化的积雪,支援边疆的青年们需要从山上挖渠引水、开垦荒地,化戈壁为农田。郝志敏回忆道:“我们睡在戈壁滩地下的土炕上,一到冬天,枕头下就会结一层厚厚的冰。平时出去干活被吹得满面风沙,也没有条件洗干净。当时只觉得充满干劲,要在那里好好锻炼、提高自己,干出一番自己的成绩。”

凭着这股子精气神,她努力学习工作,发挥美术的特长,不久就担任整个连队的文化教员,负责撰写文件材料和工作总结等,还定期到村里组织宣传活动,教村民写字认字。为了不脱离群体,她白天跟大家一起下地干活,晚上回来继续抄写材料。有时候需要写一整夜,煤油灯熏得鼻子里全是黑烟。

谈及创作的素材来源,郝志敏告诉记者,从家出发的时候,除了几件衣物,只带了一本最心爱的本子,里面是她小时候攒钱买的玻璃糖纸,被一页页擦净捋平了粘在纸上。她说:“我在连队策划宣传活动时主要就以这本糖纸为素材,上面有一些花边、图案、美术字。我时常翻阅,慢慢钻研别的字怎么写、想到其他图案怎么画。”后来,她的创作灵感越来越丰富,画出来的作品也广受大家喜爱。

艺术作品弘扬济宁天津两地运河文化

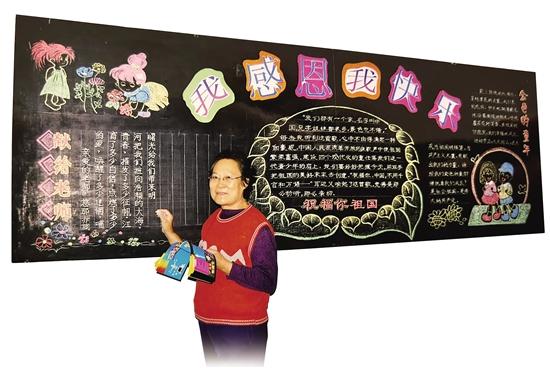

由于表现突出,郝志敏被批准入党,随后被调任学校教书。1979年,她随丈夫来到济宁市,拥有多年教龄的她选择担任小学语文教师,后来由于美术方面技能突出,改为从事学校档案管理和美术宣传工作,参与学校黑板报绘画、教材版面设计、刻印教学材料。她多次代表学校参加书画比赛、教学成果展览,先后获得任城区工会第二届书法美术作品展一等奖、“巾帼杯”硬笔书法比赛一等奖、首届全国规范汉字书写大赛三等奖等。

郝志敏说:“艺术创作和我是一种彼此陪伴、互相滋养的关系。它给了我立足的底气与自信,在艰苦的环境下给予我美的享受和精神支持,成为终身受益的爱好。”

谈及创作方向,她表示,将来要创作更多充满新意和人文情怀的书画作品。郝志敏把自己看作天津市和济宁市的文化传播人,希望能通过文艺创作传承与发扬两座运河城市的文化特色。

辗转于两座城市,难以放下的是不同地域的血脉亲情,连接起来的却是一种思想的交融传承——她把济宁的玉堂酱菜、湖上莲子、孔孟故事带去天津,又把天津的文玩快板、西洋摆件带来济宁,在她的作品中,两种地域文化熠熠生辉。

记者手记

郝志敏的故事,从海河壮阔的天津卫流淌到两岸荷花的孔孟之乡,走过的是坎坷岁月,留下的是艺术人生。她代表了每一位默默无闻的基层工作者,每一位精益求精的普通追梦人。艺术不仅仅局限于几种具体的形式,更是不断发现、创造与追求的过程。勇于探索、坚持热爱,每个人都可以享受属于自己的艺术人生。

登录

登录

数字报

数字报 旧版入口

旧版入口