适卫击磬

宋志轩

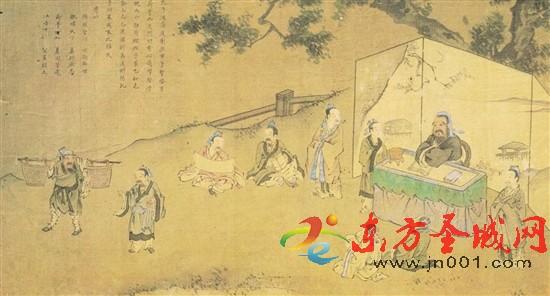

《明版彩绘孔子圣迹图》的第二十三幅是《适卫击磬》。在这幅图中,孔子安坐于讲台之上演奏石磬,弟子们或侍立于旁,或阅读书籍,路过的挑着竹筐的人驻足倾听。相传,孔子在卫国时,一天在住所中演奏石磬,有一个挑着草筐的人从门前经过,听见磬声便说:“这击磬声中另有一番心思呀!”过了一会又说:“从抑而不扬的磬声中可知,击磬者见识狭小而鄙俗,他在埋怨无人了解自己,无人了解就独善其身罢了,又何必埋怨?这道理犹如过河,水深,穿着衣裳走过去;水浅,撩起衣裳走过去。”孔子叹道:“此话说得很深刻呀!可惜不容易做到啊!”在《论语·宪问》中同样有这样的记载:“子击磬于卫,有荷蒉而过孔氏之门者,曰:‘有心哉,击磬乎!’既而曰:“鄙哉!硁硁乎!莫己知也,斯已而已矣。深则厉,浅则揭。”

由此我们可以看出孔子“知其不可而为之”的积极入世精神。“知其不可而为之”一语出自《论语·宪问》:“子路宿于石门。晨门曰:‘奚自?’子路曰:‘自孔氏。’曰:‘是知其不可而为之者与?’”这句话因为没有具体的语境,所以后世附会解释者不少。有人认为孔子周游列国以求见用的行为错估了当时天下的局势,是一种“愚行”,知其不可而为之的行为是不可取的。但这一观点也受到了不少人的反驳,他们认为“知其不可而为之”之所以能够成为儒家思想的标签,是因为其拥有着丰富的义理作为支撑。

首先,孔子曾说:“人能弘道,非道弘人。”这种“人能弘道”的思想正是其“知其不可而为之”的精神根源。在《论语》中可以看到各式各样的“隐者”,诸如接舆、长沮、桀溺、晨门以及在这一幅圣迹图中出现的荷蒉者。他们似乎看透了在这样的局势下不足以有所作为,因而“知其不可而不为”。那么孔子作为周礼文明的继承者,是否看清了当时周礼已然式微的天下大势呢?如果看不清,难道有着丰富参政经验、以博学多闻著称的孔夫子,反倒不如一些栖身山野田间的“辟世之人”吗?如果看得清,他又何必栖栖遑遑地周游列国,行此徒劳无功之事呢?其实,正因为孔子将天下运转的规律摸清摸透,才会做出这种“知其不可而为之”的“徒劳无功”之事。一方面,丰富的历史经验使他相信历史发展有相对稳定的规律,就像他所说的“天下无道,则礼乐征伐自诸侯出;自诸侯出,盖十世希不失矣;自大夫出,五世希不失矣;陪臣执国命,三世希不失矣”。以孔子的聪明睿智,他不可能看不到晚周时局在总体上已是江河日下不可挽回。另一方面,也同样因为丰富的历史经验,使他相信历史没有绝对不变的定局,人永远是历史的活性因素。从这种意义上说,“知其不可而为之”中的“不可”,只能是“势”上的“不可”,而不是“理”上的不可。恩格斯曾经提出过“历史的合力”观点,他认为历史的最终形成是由于历史中各种因素的相互影响。孔子自然不可能知道恩格斯的这个观点,但是究其一生可以发现,孔子的思想偏向于“历史合力论”。他认为人更应该是天道的“弘扬者”,而并不应该是天道的“乞讨者”,这种“人能弘道”的理性思想,正是其“知其不可而为之”的精神根源。

其次,孔子“知其不可而为之”的思想,来源于儒家一脉相承的责任意识。学者徐复观先生认为,儒家文明起源于商周易代时在周初统治者那里兴起的“忧患意识”。这种忧患意识的本质是一种不依赖宗教而依赖道德的人文精神。孔子进一步发扬了这种忧患意识,在他看来,在人生中有着一种比肉体生命更加重要的“价值生命”,这就是人的“道义”。孔子在《论语·卫灵公》中这样认为:“志士仁人,有杀身以成仁,无求生以害仁。”《论语·里仁》里有这样的感概:“朝闻道,夕死可矣。”这些都体现了孔子的“价值生命”。在《论语·微子》中,当长沮、桀溺对孔子的救世热忱提出异见时,孔子的回答是“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也”。这种将“道义”作为自身追求、把时代的责任扛于肩上的态度,正是儒家忧患意识的体现。正因为有所忧患,才会不逃避地将道义扛在肩上。对于这一点,徐复观先生有这样一段精辟的论述:“儒家思想,乃从人类现实生活的正面来对人类负责的思想。他不能逃避向自然,不能逃避向虚无空寂,也不能逃避向观念的游戏,更无租界、外国可逃,而只能硬挺挺地站在人类的现实生活中担当人类现实生存发展的命运。”这正道出了儒家忧患意识的精辟所在。

这种精神在孟子的“性命之辨”中有着更深入的表述。孟子当然承认,世间存在着人类意志之外的东西,故曰“莫之为而为者,天也;莫之至而致者,命也”。但他又说:“尽其心者,知其性也;知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。夭寿不贰,修身以俟之,所以立命也。”这段话的意思是:一个人只有尽力发挥自己的仁心(恻隐、羞恶等良知本心),才能知道上天赋予自己的本性;证悟了这种本性,方能体验到天地宇宙的“生生之德”。不断地扩充这种仁心,存养这种本性,做到“上下与天地同流”,也就是辅佐上天了。不管自己的富贵寿夭如何,只要不断地修身进德,尽心知性知天,就能够安顿自己的生命了。用《中庸》的话来概括,君子的使命就是“赞天地之化育”。由此我们可以看出,儒家并不是“宿命论”者,而是“立命论”者。他们尽管承认确实存在某种超脱于人力之上的力量存在,但是这种力量存在的“边界”仍然需要我们在“尽心”之后才能测定。在竭尽所能之后仍然不能改变之物,才是“命”的所在。“知其不可而为之”实际上就是“尽其所能而为之”。

孔子在承认了命运不可把握性的同时,又将人的主观能动性发挥到了极致。他深情关怀着人类自身的命运,希望通过道德的教化来帮助当时人们走出生存的困境,即使明知希望渺茫也在不断地朝着那一丝的可能性而努力。正因如此,孔子在听闻门外的“荷蒉者”独善其身的建议后,虽然露出苦笑,但是依然坚定向前,去寻求自己认为的“救世之路”,这正是孔子的伟大之处。明知希望渺茫,但是依然向着心中的理想前进。这种宽宏刚毅而又不失悲壮的伟大情怀同样也构成了儒家传承千年的伟大精神,激励了一大批仁人志士前赴后继,为心中的救世理想而奋斗着。

登录

登录

数字报

数字报 旧版入口

旧版入口